| 執筆者 | Willem THORBECKE(上席研究員) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

2012年以来、日本経済は多くのショックに見舞われてきた。日本銀行が2%のインフレ率目標を目指す中、マネタリーベースは2013年から2024年にかけて4倍に増えた。日本円は2007年6月から2012年12月にかけて対米ドルで40%高騰したが、その後2013年初頭から2024年末にかけては60%下落した。関税の引き上げ、新型コロナウイルス感染症その他の外部要因により、世界需要は上下動を繰り返してきた。ドバイ原油価格は、2013年1月の108ドルから2016年1月には28ドルに下落し、その後2022年1月に112ドルに反発した。

本稿では、これらのショックやその他のショックが日本の業種別株価にどのような影響を与えるかについて分析する。経済ニュースが株価に与える影響を調査することにより、経済ニュースが経済全体に対してどのような影響を与えるかについての示唆を得られる可能性がある。理論上、株価は将来キャッシュフローの期待現在価値と等しい。業種別の株価の上昇要因は、業種別収益の拡大の前兆として機能する。Black(1987, p. 113)は、「業種ごとの株価の動きは、生産高、利益、投資における業種ごとの変動を予測する上で有用である。ある業種の株価が上がると、多くの場合に、当該業種の売上高、収益、設備投資が増加する。」と述べている。

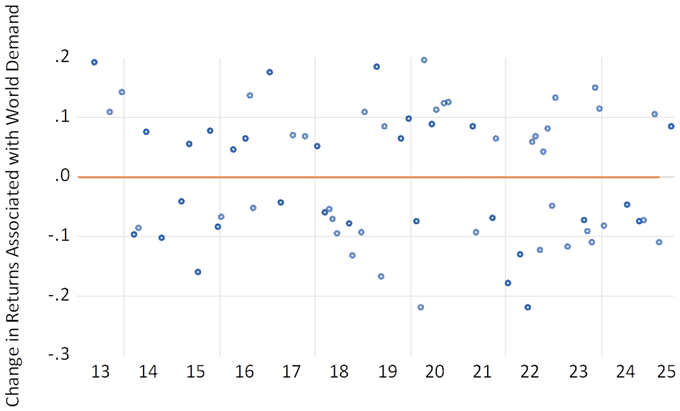

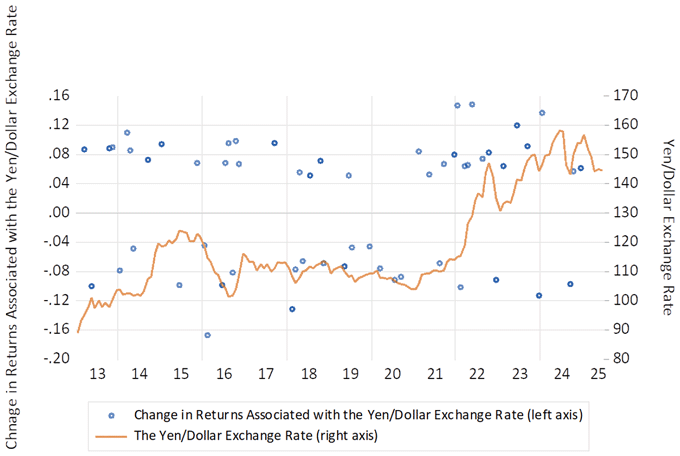

分析結果では、日本経済にとって、世界需要と日本円の価値が特に重要であることが示された。調査した86業種のすべてにおいて、これらの二つの変数に対して統計的に有意なエクスポージャーが見られた。また、図1Aに示されるとおり、2013年から2025年までの調査対象月の半数近くにおいて、投資家は、世界需要が変動するという予想に反応している。図1Bに示されるとおり、調査対象月の37%において、投資家は、円/ドル為替レートが変動するという予想に反応している。世界需要および円/ドル為替レートの変動に関するニュースに起因して、日本の株式市場全体の上昇率で1カ月に10%を超える変動がしばしば発生している。これらの分析結果は、国際経済抜きに日本経済を語ることができないことを示すものである。

グローバルバリューチェーンの重要なニッチ市場は、日本企業によって占められている。いくつか例を挙げると、村田製作所はセラミックコンデンサを製造し、ソニーはイメージセンサーを製造し、シマノは自転車部品を製造し、日本製鋼所は原子炉部品を製造している。これらの専門性の高い製品は、多数のグローバル企業にとって不可欠な製品である。

日本経済にとり、これらのニッチ市場において技術的優位性を維持することは必須と言える。アジアの近隣諸国との間には、激しい技術競争が発生している。日本政府は、ノウハウが窃取されたり、うかつに競合国の手に落ちたりすることのないよう、対策を徹底する必要がある。

日本企業は世界経済において非常に重要な役割を果たしているため、制約のない貿易活動への関心は極めて高い。トランプ政権は関税戦争を繰り広げているが、保護主義的圧力は数十年にわたり蓄積されてきた。日本政府は、貿易取引に関する米国との交渉のみを行うのではなく、米国その他各国との間で、世界規模の不均衡の原因に対処するための議論を交わす必要がある。優先度の高い議題として、米国に対して財政赤字の削減を促すことが挙げられる。

また、日本政府は、米国以外の各国との自由貿易を維持できるよう、最大限の努力を払う必要がある。保護主義には伝染性があるため、米国の関税の影響を受けている日本その他の各国は、相手国との間で開かれた市場を維持するために努力する必要がある。

日本政府は、輸出促進活動を通して企業を支援すべきである。例えば、牧岡(2021)は、政府が企業の輸出展示会参加を支援したことにより、輸出が大幅に増加したことを発見した。当該増加の大部分は、貿易の外延で発生したものである。牧岡はまた、アジア以外の地域の輸出展示会の影響ははるかに大きなものであったと報告している。従って、政府は、企業が近隣市場に参入するのを支援するだけでなく、遠方の新しい市場に参入することも支援すべきである。

最後に、グローバル経済の不確実性を踏まえ、企業による国内市場への供給を促進する措置を講じることが望ましい。このような措置として、人口動態の変化に対処できる製品の研究開発に対する資金援助などが考えられる。例えば、アルツハイマー病治療用の医療機器がある。別の例として、製造業やサービス業において労働者に取って代わることができるロボットがある。日本人の高齢化が進む中、高齢者を対象とした、労働者不足を補う製品への需要が高まることが予想される。