| 執筆者 | 安橋 正人(コンサルティングフェロー)/神谷 百香(奈良女子大学) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

本論文は、舞台芸術の中でも特に日本の「2.5次元ミュージカル」を分析した文化経済学分野の研究である。2.5次元ミュージカルとは、「日本の2次元の漫画・アニメ・ゲームを原作とする3次元の舞台コンテンツ」の総称である。公開当初の観客層は20代の若者が多かったが、近年では幅広い年齢層にまで広がっている。ぴあ総研によると、2023年の市場規模は283億円、年間観客動員数は289万人と増加を続けている。

舞台芸術の経済学的分析の嚆矢となるボーモルとボウエンの研究(Baumol & Bowen, 1966)は、舞台芸術のコストの大部分が人件費であることを発見した。また、ボーモルはその後の研究(Baumol, 1967)において、製造業等で技術進歩が実現するのとは対照的に、舞台芸術等の生産性向上が見込みにくいことを理由に、これら産業のコストと賃金が上昇する「ボーモルのコスト病」を指摘した。他方、コーエン(Cowen, 1996)は、舞台芸術にもイノベーションが存在することによってコスト病を克服できると主張するなど、舞台芸術で生産性向上が起こりうるかどうかの論争が続いている。

本論文はボーモルのコスト病を直接分析した論文ではないが、日本の2.5次元ミュージカルにおけるキャスト数の増加がチケット価格の上昇につながる傾向があるかどうかの検証を行った。2.5次元ミュージカルが独占的競争市場であると想定すると、各公演者はいわゆる「弾力性ルール」(価格費用マージンが需要の価格弾力性の逆数に等しい)に基づいてチケット価格を設定する。これを生産性向上も含めたルールに修正して、キャスト数増加の比較静学分析を行うと、「生産性向上の効果>限界費用増加の効果+市場支配力増加の効果」となるときに、チケット価格が下落する傾向があることがわかった。したがって、キャスト数が増加したときにチケット価格上昇が抑制されていれば、何らかの生産性向上の効果が働いていることが推察される。

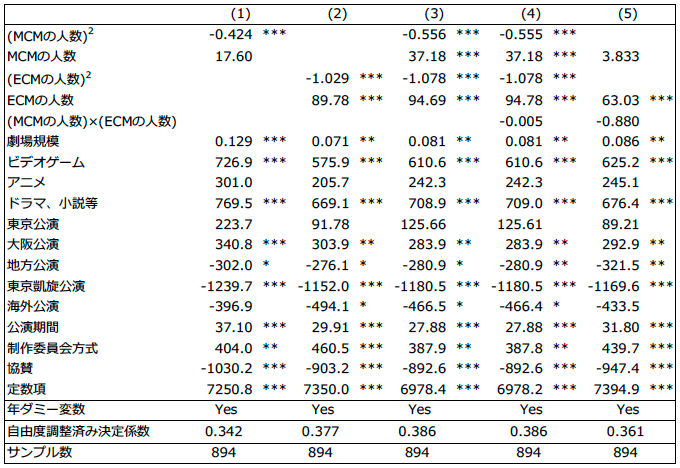

本論文では、2014年から2024年の期間に公開された2.5次元ミュージカルについて、チケット価格とキャスト数を中心に公演データを収集した。特にキャスト数については、公式な役名や肩書を持つメイン・キャスト(MCM)と、肩書を持たずコーラス等の舞台裏の役割を担うアンサンブル・キャスト(ECM)を区別している。このデータを基に、チケット価格(消費者物価指数を用いて実質化)を被説明変数、二乗項も含めた上記キャスト数を説明変数とし、またその他コントロール変数も含めて、ヘドニック手法に基づいた重回帰分析を行った(結果は下記の表を参照)。

この分析結果から、チケット価格とキャスト数との関係は逆U字型を示しており、両者は比例的関係にないことがわかった。また、キャスト数が非常に多い異常値を除いて一次の項だけで回帰分析を行うと、MCMとECMともにチケット価格と正の関係があるが、前者の係数(17.77)が後者(71.76)と比較して約4分の1の大きさであり、前者の正の相関が著しく弱いことが明らかになった。加えて、傾向スコア・マッチング法の分析結果では、MCMの人数の増加は、チケット価格の上昇に必ずしも反映されないことが示された。これらの結果の考えられる解釈としては、MCMに関連したイノベーションが公演の生産性向上を相対的に促進しやすく、それが労働費用上昇や市場支配力によるチケット価格の上昇圧力を相殺している可能性がある、ということが挙げられる。2.5次元ミュージカルにおけるイノベーションは幅広く解釈でき、公演関連グッズやサービスの販売による二部料金制(生産のイノベーション)、デジタル・ストリーミング配信やDVD販売(生産プロセスのイノベーション)が、公演の実質的な生産性向上と収益増、ひいてはチケット価格低下に寄与しているとみられる。これより、政策的インプリケーションとしては、消費者余剰の観点から独占的競争下のチケット価格低下は望ましいため、正の外部性があるデジタル関係のイノベーションなどを支援することには意味があると思われる。

なお、その他コントロール変数の推定も興味深い結果が得られ、チケット価格に対して、劇場規模はプラス、原作がビデオゲームやドラマ、小説等は(漫画に比して)プラス、大阪公演はプラス、地方公演はマイナス、東京凱旋公演はマイナス、公演期間はプラス、製作委員会方式はプラス、協賛はマイナスの関係があることもわかった。

本論文は、内生性への対処やデータの改善(例えば、キャストに関わる労働費用や賃金、価格費用マージン)などに課題があり、今後の研究によって改善が必要である。舞台芸術の経済学的分析については、日本では依然として発展途上であり、「クールジャパン戦略」を推進する観点からも、より一層の当該分野での研究の充実が望まれるところである。

2:***、**、*は、それぞれ1%水準、5%水準、10%水準で有意であることを表す。

- 参考文献

-

- Baumol, W.J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of urban crisis. American Economic Review, 57(3), 415−426.

- Baumol, W.J. & Bowen, W.G. (1966). Performing arts the economic dilemma: A study of problems common to theater, opera, music, and dance. The MIT Press.

- Cowen, T. (1996). Why I do not believe in the cost-disease: comment on Baumol. Journal of Cultural Economics, 20(3), 207−214.