| 執筆者 | 相川 雄哉(同志社大学)/浜口 伸明(ファカルティフェロー)/橋野 知子(神戸大学)/大塚 啓二郎(アジア開発銀行 / 神戸大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 革新創発プラットフォームとしての地域経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「革新創発プラットフォームとしての地域経済」プロジェクト

産業発展における産業集積の重要性は、多くの実証研究により明らかにされてきた。古くは、アルフレッド・マーシャルが集積の利点として、(1)情報のスピルオーバー、(2)企業間の分業と特化、(3)熟練労働市場の発展を指摘している。実際、日本や欧州、さらには現代の中国における製造業の集積では、企業がこれらの利点を享受することで高いパフォーマンスを発揮し、産業発展を牽引したことが明らかになっている。しかし、集積の経済が企業のパフォーマンスに果たす役割が、時間とともにどのように変化するかについてはほとんど分析されてこなかった。本研究では、1980年から2020年の清酒製造業の発展過程を分析し、技術選択と集積の経済の変化が、企業の業績に与えた影響を分析する。清酒は、戦前期から最も重要な工業製品の一つであり、大小さまざまな集積を形成することで産業発展を牽引してきた。一方戦後は、技術革新に伴う労働節約的技術の導入や、高級酒需要の急速な増加という構造変化を経験した。したがって清酒製造業は、本研究の問題意識を検証するにあたってきわめて重要な示唆を提供する産業である。

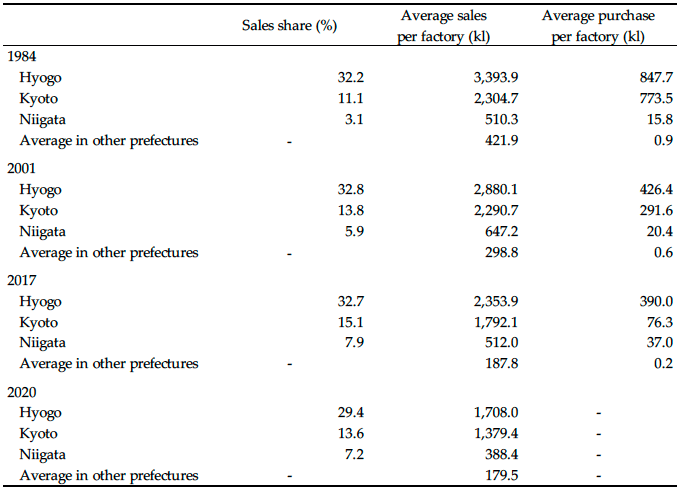

図1では、主要な産地を有する清酒生産量上位三県とその他都道府県の生産に関する特徴とその変化を比較した。1980年代、灘産地を有する兵庫県や伏見産地を有する京都府は、他府県の生産量シェアを大きく上回っており、工場当たり生産量(すなわち、生産規模)もきわめて大きかったことがわかる。生産構造に着目すると、1980年代は依然として一部では労働集約的技術が用いられていたという。そのため、ブランドを確立した大規模企業は小規模企業から原酒を購入し、それらを自社ブランドとして販売する企業間取引(いわゆる、桶取引)が盛んであった。三列目に示した企業当たり桶買い数量によれば、特に兵庫県や京都府では、多くの桶買いが行われていたことがわかる。こうした企業間取引においては、地理的な近接性が取引費用の削減に重要な役割を果たしており、企業は集積の利益を享受していた。しかし、その後経済発展に伴って賃金が上昇すると、労働節約的技術が開発され、大規模企業は積極的にそれらを導入した。その結果、大規模企業は自社生産を拡大するとともに、桶買いは減少していった(図1)。すなわち生産工程の機械化とともに、集積の利益は減少したと考えられる。

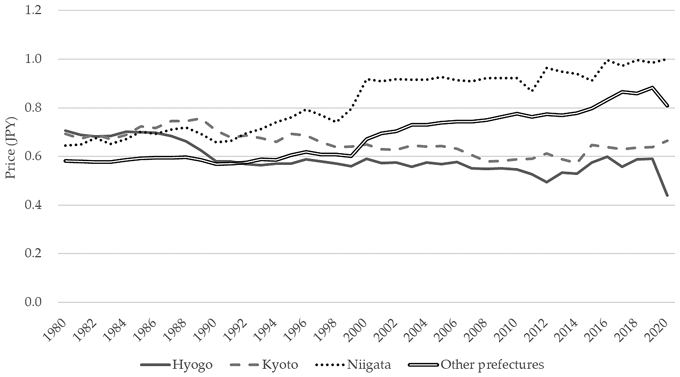

一方、清酒の品質は産業発展とともに大きく変化した。図2では、各都道府県の清酒1kl当たり実質価格の変化を比較した。大規模な集積を有する兵庫県と京都府は、地理的優位性や熟練労働集約的技術を用いていた1980年代には、他府県よりも高価格で質の高い清酒を生産していた。しかし、生産工程の機械化とともに清酒価格を減少させた。一方1990年代以降、高級酒の消費者需要が増加すると、熟練労働集約的な生産に比較優位のある新潟県や他府県は、清酒の品質向上に成功し、急速に清酒価格を上昇させた(図2)。重要なことは、小規模企業がどのように品質向上に成功したかということであろう。集積においては模倣が発生しやすく、品質向上をはじめとした革新に成功した起業家の私的利益は社会的利益よりも低くなるため、イノベーションに対する私的インセンティブが弱くなる。そこで小規模産地では、外部性を内部化する協調行動を積極的に試みた。例えば、新潟県やその他都道府県では、酒造組合が中心となって技術交流会や杜氏の育成機関を設立する動きがみられた。このことは、革新的な知識の市場が機能しないために市場の失敗が発生しやすい集積においては、新しい情報が生み出す外部性を内部化する制度が重要な役割を果たすことを示唆している。

以上の観察を検証するため、本研究では経済産業省が実施する「工業統計調査」の調査票情報を用いた回帰分析を試み、これまでの議論と整合的な結果を得た。これらの結果は、産業発展の段階によって集積の経済が企業の業績に果たす役割が変化する可能性を示唆している。

本研究には、二つの重要な貢献がある。一つは、品質向上における企業間の協調行動の重要性を明らかにした点である。近年、多くの伝統的な産業集積は停滞傾向にあり、持続的な集積の成長に向けた戦略が必要不可欠となっている。本研究の成果は、地方政府や組合を通じた革新を促進する制度、例えば品質管理制度や産地ブランド化、輸出の支援 技術者や専門家の教育機会の拡充によって、停滞した集積が再び成長局面に飛躍する可能性を示唆している。もう一つは、生産と販売における水平的な企業間分業が、産業集積の発展において重要な役割を果たしたことを明らかにした点である。マーシャルは本研究のような最終消費財を生産する企業間の水平的な分業ではなく、生産工程の垂直的な分業を想定していた。マーシャルが想定した製造業の場合、取引は主に企業間(すなわち、Business to Business)であり、購入側の企業は製品の品質に関する知識を有していることを前提としている。一方、消費財の場合、取引は企業と消費者の間(Business to Consumer)であり、消費者は製品の品質を十分に判断するだけの知識を持たないことが多い。このことは、製品の品質を消費者に伝えるためのマーケティングシステムやブランドの重要性を示唆している。今後の重要な課題は、こうした分業がどこで、どの程度存在し、それが集積の発展においてどれほど重要であるのかを検証するとともに、地方政府を含む公的部門が何をすべきかを明らかにすることであろう。