| 執筆者 | 西立野 修平(リサーチアソシエイト)/戸堂 康之(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 経済・社会ネットワークと安全保障の関係に関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「経済・社会ネットワークと安全保障の関係に関する研究」プロジェクト

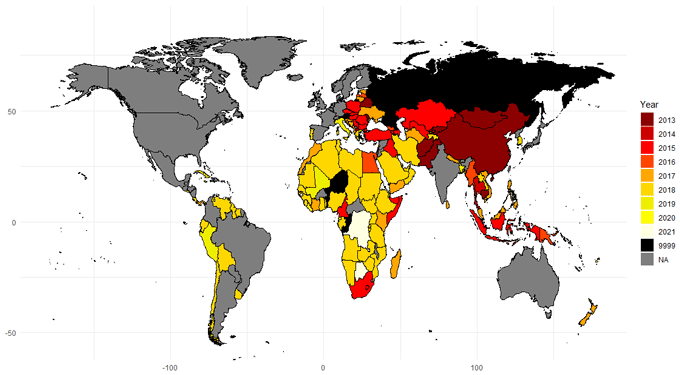

2013年に習近平国家主席は、世界の“連結性”を強化するための巨大インフラプロジェクト、一帯一路構想(Belt and Road Initiative: BRI)を発表した。2023年12月時点で、BRI参加国は、低・中所得国を中心とする151カ国に達した(図1を参照)。2013年から2021年の間に、中国の公的機関がBRI参加国に対して行った財政支援(ODAとOOFを含む)の総額は約210兆円にのぼると試算されている。この金額は、同期間のOECD-DAC加盟国による財政支援の総額と比較して20%多い。金額ベースで見ると、交通やエネルギー分野に関するインフラプロジェクトの割合が大きい。BRIは、貿易・投資の増加や経済成長など、参加国に経済的利益をもたらすと期待される一方、持続不可能な債務負担、コストの膨張、汚職、環境汚染といった懸念も引き起こしている。

西側諸国にとって、BRIによる巨額のインフラ投資は、経済的、政治的、そして安全保障上の脅威となっている。具体的には、以下の3点が指摘されている:①中国企業への補助金や緩やかな融資条件等を通じて、BRI参加国におけるインフラ受注競争が不公平となる、②中国資金の流入により、中国との政治的結びつきが強まる、③外国の戦略的資源や拠点へのアクセスを確保することで、中国の地政学的な影響力が拡大する。こうしたBRIの脅威に対抗する為、西側諸国は透明性、持続可能性、高品質な技術と基準等を強調した代替策を打ち出している。代表例として、日本の「質の高いインフラパートナーシップ」、米国の「Build Back Better World」、EUの「Global Gateway」が挙げられる。

しかし、BRIが西側諸国に与える経済的・政治的効果に関する実証研究は少ない。本稿では、日本のケーススタディを通して、以下の三つの問いを分析した:

- BRIは、日本企業の海外インフラ投資を減らすのか?

- BRIは、日本とBRI参加国の外交的関係を弱めるのか?

- もし、そうであるならば、そのメカニズムは何か?

これらの問いに答えるため、2001年から2020年、138の低中所得国を対象としたパネルデータと積み重ね差の差分析(staggered difference-in-differences)を用いて、以下の変数をアウトカムとして分析を行った:

- 日本企業の海外インフラプロジェクト受注件数

- 日本のODA供与額

- 日本の政治リーダー(首相、大臣等)の海外訪問回数

- 外国の政治リーダー(大統領、首相、大臣等)の日本訪問回数

- 中国の海外インフラプロジェクト件数

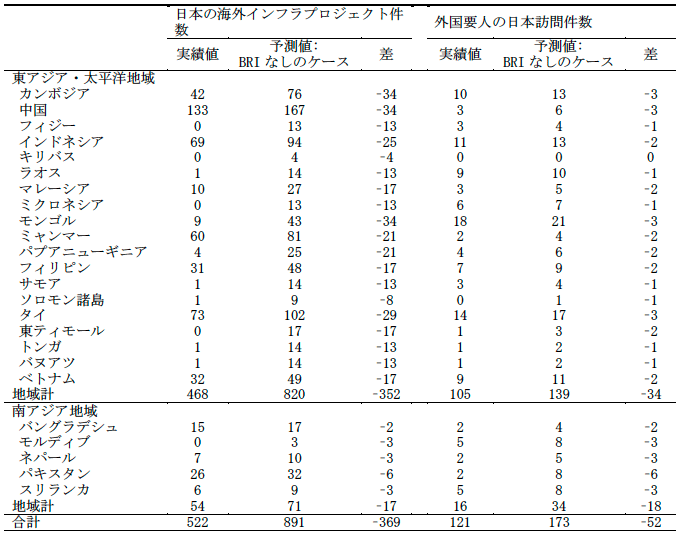

分析の結果、BRIが日本企業の海外インフラプロジェクト受注件数とBRI加盟国から日本への政治リーダーの訪問回数を減少させたことが分かった。これらの効果は、インフラ投資における日本と中国の競争が最も激しい東アジア・太平洋と南アジア地域で特に顕著であった。さらに、中国のインフラプロジェクト(特に援助型)の増加が、これらのBRI効果を裏付ける潜在的なメカニズムであることが分かった。表1は、主要な分析結果を示している。東アジア・太平洋と南アジア地域における日本企業の海外インフラプロジェクト受注件数の実績値は522で、予測値(BRIなしのケース)よりも369少ない。これは、BRIが日本企業の海外インフラプロジェクト受注件数を41%減少させたことを示唆している。国別では、カンボジア、中国、モンゴル、タイ、インドネシアにおいて大幅な減少が見られる。また、東アジア・太平洋と南アジア地域のBRI参加国から日本への政治リーダーの訪問回数の実績値は121で、予測値(BRIなしのケース)より52少ない。特にパキスタンでは、6件少なく、最も大きな影響が見られる。

他方、本稿では、BRIが日本のODA供与額や日本の政治リーダーの海外訪問回数を変化させたというエビデンスは得られなかった。これは、日本の外交手段を使ったBRIへの対応が不十分であったとも解釈できる。ODAの戦略的活用や政治リーダーの海外訪問は、日本のインフラ輸出を促進する上で有効な手段であることが、先行研究により示されている(Nishitateno and Umetani, 2023; Nishitateno, 2024a, 2024b)。以上のことから、ODAや外遊を積極的に活用した外交の強化が、日本の経済的、政治的、安全保障上の国益を守っていくことに繋がると考えられる。

- 参考文献

-

- Nedopil, C. 2024. China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023, Griffith Asia Institute, Griffith University (Brisbane) and Green Finance & Development Center, FISF Fudan University (Shanghai).

https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0033/1910697/Nedopil-2024-China-Belt-Road-Initiative-Investment-report.pdf - Nishitateno, S., and Umetani, H. 2023. Heterogeneous Effects of Aid-for-Trade on Donor Exports: Why is Japan Different? Review of International Economics 31 (3): 1117–1145.

https://doi.org/10.1111/roie.12656 - Nishitateno, S. 2024a. Does Official Development Assistance Benefit the Donor Economy? New Evidence from Japanese Overseas Infrastructure Projects. International Tax and Public Finance 31 (4): 1037–1065.

https://doi.org/10.1007/s10797-023-09788-8 - Nishitateno, S. 2024b. The Return to Overseas Visits by Political Leaders: Evidence from Japanese Yen Loan Procurement Auctions. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) Discussion papers 24-E-057.

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/24e057.pdf

- Nedopil, C. 2024. China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2023, Griffith Asia Institute, Griffith University (Brisbane) and Green Finance & Development Center, FISF Fudan University (Shanghai).