| 執筆者 | 荒 知宏(福島大学)/Arghya GHOSH(University of New South Wales)/森田 穂高(一橋大学)/椋 寛(学習院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | グローバル経済が直面する政策課題の分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「グローバル経済が直面する政策課題の分析」プロジェクト

企業間の資本提携は最も重要な競争戦略の1つである (Ghosh and Morita, 2017; López and Vives, 2019)。そして、そのような資本提携は近年のグローバル化を受けて、国境を跨いで頻繁に行われるようになっている。今年 (2025年) に限定しても、日本製鐵とUSスチール (鉄鋼産業)、日産と鴻海 (自動車産業) の間で、それぞれ国境を跨いだ資本提携が話題になったことでも、この重要性を垣間見ることができる。経済学では、この種の資本提携には大きく2つあるとされる。即ち、合併買収 (Merger and acquisition; 以下、M&A) と部分的資本提携 (Partial equity ownership; 以下、PEO) である。しかし、現実世界では、これらの資本提携の発生頻度は大きく異なる。例えば、日本での企業間の結合案件を見ると、2020年に公正取引委員会に報告された案件では、M&Aが15件 (全体の17%) であるのに対して、PEOは201件 (同83%) にも上り、企業はPEOをより選択しやすいことが分かる。この例は国内での企業間提携であるが、国境を跨いだ企業間提携の場合には、国家間の法制度の相違などから、企業がM&Aを選ぶことは一層難しく、PEOの重要性がより際立つと予想される。

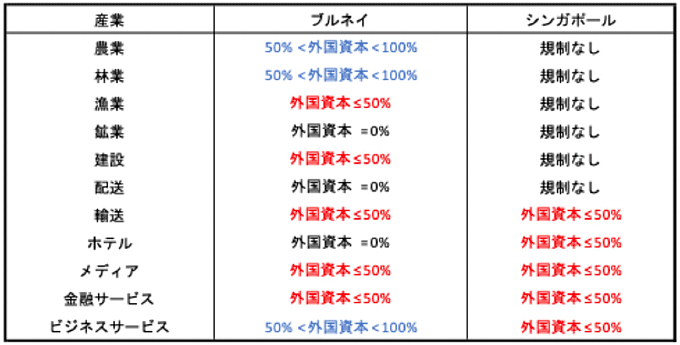

PEOがM&Aよりも重要な役割を果たしうるという指摘は、企業の競争戦略に留まらず、政府の競争政策にも当てはまる。表1はASEANにおける外国資本 (外資) 規制政策に関して、ブルネイとシンガポールを、それぞれ途上国と先進国の代表として示したものである。この表から次の2つの傾向が読み取れる。第1に、政府は必ずしも外資を100%規制したりするわけではなく、むしろ部分的な規制を課すということである。第2に、外資の上限が50%までとして規制される場合 (表1の赤字で示された規制) が最も頻繁に観察されるということである。これは自国企業が株式などの資本の過半数を持って、その意思決定を主導できるように配慮しているものと推測される。これらの事実から、国境を跨いだPEOに対する外資規制は、政府にとっても重要な政策の1つであると言える。

以上をモチベーションとして、本研究では以下の2つの問いを立てた。第1に、企業はどのような時に、どのような理由で、国境を跨いだPEOを結ぶのか?第2に、政府はどのような条件下で、国境を跨いだPEOを許可すべきか?これらの問いは、企業と政府にとって最適な資本水準を特徴づける必要性があるということを意味する。しかし、筆者が知る限り、既存研究では外国企業が自国企業の資本を所有する水準は外生的に与えられており、そのためグローバル化が進んで国境を跨いだ資本提携が活発化する際に、どのように政府が外資規制を設けるべきかは問題として扱われなかった。それに対して、本研究ではこの問題の解が企業と政府にとってそれぞれ利潤最大化と厚生最大化という観点から内生的に決まり、それらを比較することで企業が求める資本水準に対し、政府がどのように政策的に対応すべきかを導出できる点が新規性の1つである。特に、政府が企業だけでなく消費者にも配慮しつつ、資本水準を決定するプロセスを明示的に描写し、グローバル化の進展と外資規制のあり方の関係性に焦点を当てて、政策的含意を考察した。

上の2つの問いに対する本研究の答えは次のように要約できる。第1の問いに対して、本研究では「提携企業間のコスト差が中庸な時に限って、結合利潤を高めるために、企業は国境を跨いだPEOを結ぶ」ということを見出した。国境を跨いだPEOは外国企業が提携する自国企業と協調して財を供給することを通じて、貿易コストを節約し、利潤を高めるというプラスの効果がある一方で、そのような協調行動は提携企業の合計生産量を少なくすることを通じて、ライバル企業をより攻撃的にさせ、利潤を減じさせるというマイナスの効果もある。このトレードオフから、利潤を最大化させるような資本水準が特徴づけられる。即ち、コスト差が小さすぎる時には、上のマイナス効果がプラス効果を上回るため、企業は提携をしない方が良い。それに対し、コスト差が大きすぎる時には、この関係が逆転するため、企業はM&Aをする方が良い。コスト差が中庸な時に限って、これら2つの効果がバランスをとるようになり、PEOが最適な企業戦略として選ばれるのである。

一方、第2の問いに対して、本研究では「提携企業間のコスト差が十分に大きい場合に限って、政府は国境を跨いだPEOを許可すべき」ということを見出した。PEOには提携企業が貿易コストを節約し、利潤を高めるというプラスの効果がある一方で、提携企業はその合計生産量を減らすので、国内市場での競争が抑えられ、消費者が支払う価格が上昇するというマイナスの効果も存在する。このトレードオフから、厚生を最大化させるような資本水準が特徴づけられる。即ち、コスト差が小さすぎる時には、プラス効果が限定的であり、政府がPEOを許可することで厚生水準は低下してしまうので、外資規制をした方が望ましい。しかし、コスト差が十分に大きければ、プラス効果がマイナス効果を上回り、政府は国境を跨いだPEOを許可するインセンティブを持ちうる。興味深いことに、政府にとっての最適な資本水準は、企業にとっての最適な資本水準よりも常に下回るものの、グローバル化が進んで外国企業が支払う貿易コストが小さくなると、PEOの役割は企業と政府の双方にとって小さくなる。これはグローバル化の進展により、企業はPEOを選択する必要性が低くなり、政府は外資規制をする必要性が低くなることを示唆する。

以上の結果からの政策的含意としては、以下の2点が挙げられる。まず、政府は提携企業が求める資本水準より低く抑え、外資規制を設ける経済学的な合理性があることである。これは、政府にとっての最適な資本水準は、企業にとっての最適な資本水準よりも常に下回ることから明らかである。次に、グローバル化の進展とともに、政府は外資規制を緩める経済学的な合理性もあることである。この結果も、政府にとっての最適な資本水準は、グローバル化の進展と共に小さくなることから直ちに得られる。

- 参考文献

-

- Ghosh A, Morita H. (2017): Knowledge Transfer and Partial Equity Ownership. RAND Journal of Economics 48, 1044-1067.

- López AL, Vives X. (2019): Overlapping Ownership, R&D Spillovers, and Antitrust Policy. Journal of Political Economy 127, 2394-2437.

- OECD (2024): ASEAN FDI Regulatory Restrictions Database.