| 執筆者 | 米 潔(アジア開発銀行研究所)/李 潮(九州大学)/キーリー アレクサンダー竜太(九州大学)/張 嘉旭(九州大学)/石 博(九州大学)/馬奈木 俊介(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | ウェルビーイング社会実現のための制度設計 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「ウェルビーイング社会実現のための制度設計」プロジェクト

ジェンダー間の主観的幸福度(SWB)の格差は、長年にわたり観察されてきたが、その要因については一貫した説明がなされていない。本研究は、この格差の背景にある要因を明らかにするため、2004年から2022年にかけて収集された168カ国・約250万人分のデータを用い、包括的な分析を行った。特に、男女間のSWBの違いが本質的要因と社会的要因の相互作用によってどのように形成されるのかを明らかにすることを目的としている。

本研究の中心的な仮説は、男性と女性が持つ本質的要因(生物学的・心理学的特性)と、社会的要因(環境や文化的背景)が、男女のSWBの形成に異なる影響を及ぼしているというものである。一般に、女性の方が平均的にSWBが高いと報告されるが、これは社会的要因の影響によるものであり、本質的な幸福度の高さを反映しているわけではない可能性がある。そこで、本研究では、外因性スイッチング処置効果モデル(Exogenous Switching Treatment Effect Model, ESTEM)を用いた因果推論を行い、加えて機械学習技術(XGBoost)を用いることで、従来の線形回帰では明らかにできなかった非線形な関係を詳細に分析した。

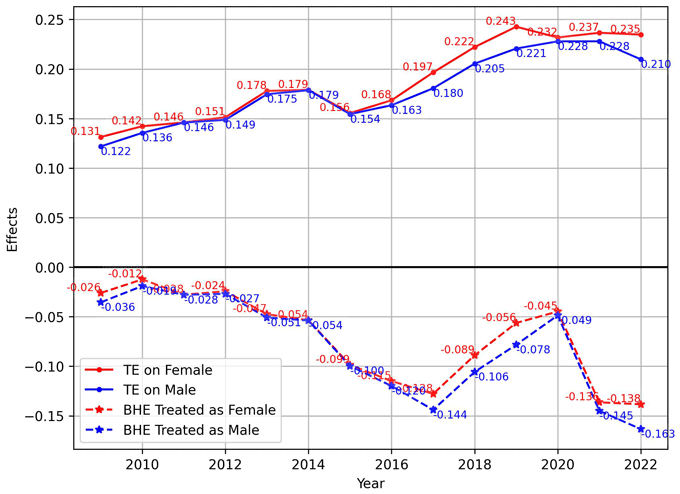

分析の結果、男性は本質的には女性よりも高いSWBを持つ傾向があるものの、社会的要因がその幸福度を大幅に低下させることが示された。一方で、女性は社会的な困難に直面しながらも、相対的に高いSWBを報告する傾向があり、これは「女性の幸福パラドックス」として知られる現象と一致する。特に、時間の経過とともに男性のSWBは低下する傾向があり、ジェンダー間のSWBの格差は拡大していることが確認された(下図参照)。また、収入、雇用形態、年齢といった社会的要因がSWBに及ぼす影響も大きく、これらの要因がジェンダーごとの幸福度の違いを決定づける要素となっていることが明らかになった。

本研究の結果は、ジェンダー間のSWBの格差を是正するために、社会的要因を調整する政策が必要であることを示唆している。具体的には、ジェンダーに関する固定観念を緩和し、柔軟な社会規範を形成することが重要である。また、男女が平等にキャリア選択やライフスタイルの決定を行える環境を整備することで、特に男性の心理的負担を軽減し、SWBの向上を図ることが求められる。さらに、社会的支援制度を充実させることで、男女問わず、精神的および経済的なサポートを受けられる体制を整える必要がある。

本研究は、ジェンダーとSWBの関係をより包括的に理解することを可能にし、社会の幸福度向上に向けた政策策定に貢献するものである。今後は、さらに詳細なデータ分析を通じて、各国の文化的・経済的背景がジェンダー間のSWBの格差に及ぼす影響を明らかにし、より実践的な政策提言を行うことが求められる。本研究の成果は、単にジェンダー格差の現状を明らかにするだけでなく、社会全体の幸福度向上に向けた包括的な枠組みを提供するものであり、今後の議論の発展に貢献することが期待される。