| 執筆者 | 李 潮(九州大学)/米 潔(アジア開発銀行研究所)/張 嘉旭(九州大学)/キーリー アレクサンダー竜太(九州大学)/石 博(九州大学)/馬奈木 俊介(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | ウェルビーイング社会実現のための制度設計 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「ウェルビーイング社会実現のための制度設計」プロジェクト

人々のウェルビーイングは、人生のさまざまな段階において異なる影響を受ける。本研究では、特に中年期(40~65歳)におけるウェルビーイングの低下について分析を行い、その要因を探ることを目的とした。2009年から2022年にかけて、168カ国・約190万人を対象に収集されたデータを用い、外的要因と内在的要因の観点から中年期のウェルビーイング低下のメカニズムを解明した。分析の結果、年齢とウェルビーイングの関係には明確なU字型のパターンが見られ、中年期に最も低い水準となることが確認された。この現象は、多くの先行研究でも指摘されている「ミッドライフ・クライシス」の概念と一致する。

本研究では、年齢ごとのウェルビーイングの変化を、内在的要因と外的要因の二つの視点から検証した。内在的要因とは、個人の生物学的・心理学的特性に起因するものであり、例えば加齢による身体的変化や、経験の蓄積による適応力の向上などが含まれる。一方、外的要因とは、社会的・経済的な環境や職場での待遇、家庭内での役割期待など、個人の外部からの影響によるものである。調査データの分析から、中年期のウェルビーイングの低下は、主に外的要因の影響が大きいことが明らかとなった。特に、中年期の人々は若年層や高齢層と比べて、社会的・経済的なプレッシャーが大きく、不安定な雇用状況や家族の責任などがウェルビーイングの低下を招いていることが確認された。

本研究では、外因性スィッチング処置効果モデル(Exogenous Switching Treatment Effect Model, ESTEM)を用いて、因果関係の精緻な推定を行った。さらに、機械学習技術を活用することで、従来の線形回帰モデルでは見逃されがちな非線形の関係性を特定し、中年期の人々が直面する外的な負の影響をより明確に捉えることができた。具体的には、中年期の個人が若年層のように扱われた場合にはウェルビーイングが上昇し、高齢層のように扱われた場合には相対的に改善する傾向が見られた。これは、中年期特有の厳しい社会的期待や経済的負担が、ウェルビーイングの低下に寄与していることを示している。

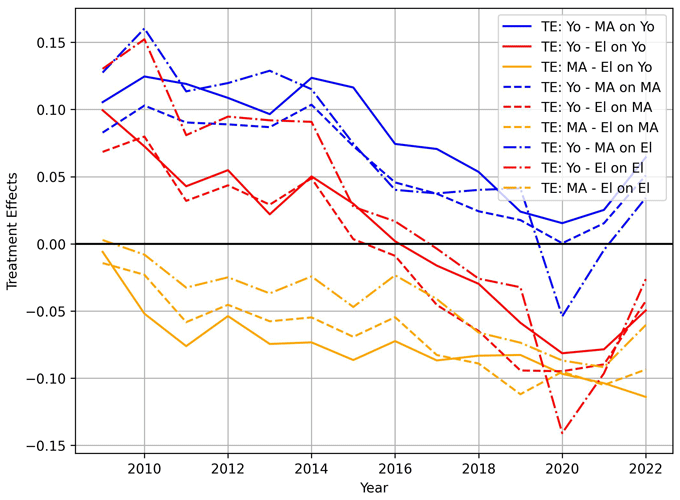

加えて、本研究ではウェルビーイングの年齢ごとの変動が時系列的にどのように推移しているのかも検証した。その結果、近年において、中年期の人々に対する外的なプレッシャーが増大していることが示唆された(下図参照)。特に、社会構造の変化により、これまで安定していた職業環境や家族関係がより不安定化し、中年期の人々のウェルビーイングを押し下げる要因となっている。この傾向は、地域によって異なるものの、多くの国で共通して見られるパターンであった。

こうした結果を踏まえると、中年期のウェルビーイングを向上させるためには、社会制度の見直しや支援策の強化が求められる。具体的には、中年期の人々に対する職場環境の改善や、フレキシブルな労働制度の導入、家庭内の役割分担に関する意識改革が必要である。また、中年期の人々がキャリアの転換や新たな学びの機会を得られるような支援を強化することで、彼らのウェルビーイングを向上させることが可能となる。さらに、社会全体として中年期の人々に対する理解を深めることで、彼らが直面する精神的な負担を軽減し、より良い生活環境を整備することが重要である。

本研究の結果は、政策立案においても有益な示唆を提供する。これまでの政策は、高齢者や若年層への支援に重点が置かれる傾向があったが、中年期の人々が直面する問題も同様に深刻であり、より積極的な介入が求められる。例えば、企業が中年期の従業員に対してキャリア支援を強化し、長期的な雇用の安定を提供することで、彼らのウェルビーイング向上に寄与することができる。また、地域社会においても、中年期の人々が気軽に相談できる支援ネットワークを整備することで、精神的な負担を軽減し、より充実した生活を送ることが可能となる。