| 執筆者 | 田中 健太(武蔵大学)/馬奈木 俊介(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | ウェルビーイング社会実現のための制度設計 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「ウェルビーイング社会実現のための制度設計」プロジェクト

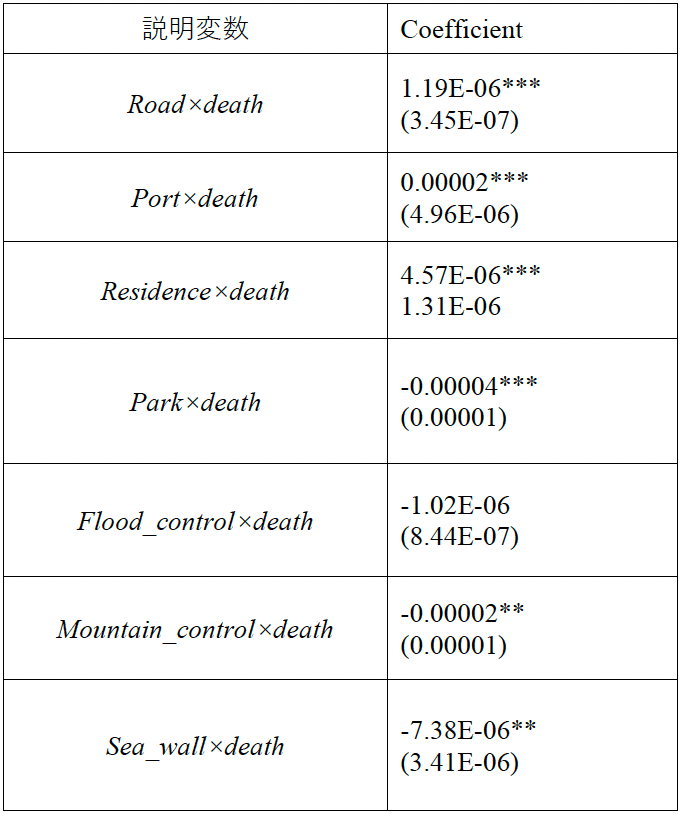

本研究では、大規模災害後の被災地の人工資本投資が、被災地域の住民のWell-being(幸福度)にどのような影響を与えたのか検証をした。本研究では人工資本や社会資本に多大な被害が発生した東日本大震災後の2015年12月に行われた大規模オンラインサーベイ調査で得られた日本全国での個人レベルでの幸福度と、その回答者個人が居住する市町村別に推計された人工資本の2010年から2015年にかけての人口1人あたり変化額、並びに東日本大震災による被害(死亡者数)とのデータを接合し、被災地域における住民の幸福度と被災地域の人工資本投資との関係性を分析した。本分析結果の帰結としては、第1に復興投資が集中的に行われた震災後から2015年度末までの間で震災の被害がより大きかった地域への人工資本投資について、総額で見た場合の影響については、その地域に居住する住民の幸福度を十分に回復させるまでに至っていなかった可能性があった。しかし一方で、道路、公共住宅、港湾などの経済活動に密接に関わる社会資本への再投資は被災地域の幸福度を回復させる有効な手段となりうる可能性が示された。表1は公共投資種別ごとの2010年から2015年までの変化額(Road:道路、Port:港湾、Residence:公共住宅、Park:都市公園、lood_control:治水、Mountain_control:治山、Sea_wall:海岸)と震災被害の程度を捉える変数(death:震災による市町村別死亡者数)との交差項とオンラインサーベイ回答者の幸福度の関係性をその他の変数を含めた重回帰分析で推計した結果を示している。この推計結果で推計された各交差項の係数が正に有意な関係性が示された場合、その社会資本投資は震災被害が大きかった地域で、地域住民の幸福度を回復、向上させる要因となると考えられる。推計結果から、道路、港湾、公共住宅などへの投資は被災地域住民の幸福度を向上させる可能性が示されている。

第2に、被災地域と非被災地域との間での住民の移住を考慮した追加分析の結果から、第1の帰結と同様に、経済活動に密接に関わる社会資本(道路、港湾、公共住宅)への投資が震災被害の大きかった地域住民の幸福度を回復、向上させる結果が示されるとともに、被災地域に新たに移住した住民の幸福度もそれらの社会資本の投資により、向上する結果が示された。こうした結果は、今後、大規模な災害影響を受けた地方地域において、その地域の復興における公共投資をより効果的に行うための政策的示唆に富む結果といえる。より効果的な人工資本、社会資本への投資を行うことで、被災地域住民のWell-beingを回復させるだけでなく、移住者の幸福度も向上させることができ、震災後の地域経済の社会・経済復興を迅速化することが可能である可能性を示す結果が本研究結果から示された。