| 執筆者 | 松本 広大(研究員(政策エコノミスト)) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

研究概要

本研究では、生活保護基準の引き上げがシングルマザーの就労収入に与える影響を分析した。日本の生活保護制度では、収入が増えると給付が減る仕組みになっており、その結果、「働くほど損をする」状況が生じ、就労意欲が低下する可能性が指摘されている。

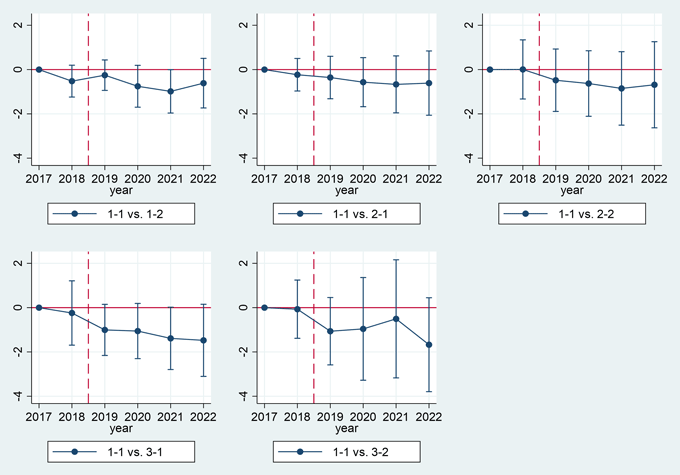

そこで、本研究では、2018年の生活保護基準改定を利用し、地域ごとの給付額の違い(級地区分)をもとに、シングルマザーの就労収入の変化を検証した。厚生労働省「被保護者調査」の調査票データを利用して独自に分析した結果、中学生や高校生の子どもを持つシングルマザーのうち、特に健康な一部の層では、生活保護基準の増額によって就労収入が統計的に有意に減少する場合があった。しかし、ほとんどのケースでは統計的に有意な影響は確認されなかった。

生活保護基準の引き上げが就労に与える影響が限定的だった理由

生活保護基準の増額が就労の減少につながらなかった理由として、以下の要因が考えられる。

- サンプルサイズの影響

生活保護基準の上昇幅が大きかった地域(たとえば町村部が多い3級地2)では、サンプルサイズが比較的小さく、標準誤差が大きくなったことで影響が捉えにくくなった可能性がある。 - 就労指導の影響

生活保護制度には「補足性の原理」(生活保護法第4条)があり、就労可能な受給者には、可能な限り働くことが求められる。そのため、給付が増えたとしても、福祉事務所の指導によって就労収入が減少しなかった可能性がある。 - 長期受給者の特性

本研究の対象は、6年以上生活保護を受給している母子世帯であり、このような世帯は、そもそも自立が難しく、就労能力や意欲が限られている可能性が高い。そのため、給付の増額があっても、就労状況に大きな変化は生じなかったと考えられる。

政策的インプリケーション

- 就労インセンティブを高める制度の検討

一部ではあるが、生活保護基準の引き上げが就労収入にマイナスの影響を与えていた。特に、健康で就労が可能なシングルマザーに対しては、就労インセンティブを強化する制度が求められる。たとえば、アメリカの勤労所得税額控除(EITC)のように、「働けば働くほど手取りが増える」仕組みの導入が有効かもしれない。 - 長期受給者への就労支援強化

長期間生活保護を受給している世帯では、健康問題や就労能力の低下といった課題を抱えていることが多い。就労支援だけでなく、生活設計の支援を含めたより強固で包括的なサポートが必要となる可能性がある。

今後の課題

本研究では、生活保護を受給しているシングルマザーを対象としたが、給付額の増加によって新たに生活保護を申請する人がどのように変化するかは分析していない。また、別の研究テーマとなるが、生活保護基準の引き下げが受給者の保護からの脱却に与える影響についても検討する価値がある。今後は、生活保護を受けていない低所得層を含めたデータを用いて、政策の影響をより広範囲に検証する必要がある。また、本研究では、サンプルサイズの制約などから未就学児や小学生のいる世帯を対象とした分析は行わなかったが、これらの世帯の影響を検討することも重要である。