| 執筆者 | 湯田 道生(リサーチアソシエイト) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

幼少期の健康状態は、学齢期の成績や教育達成、そして成人後の健康や所得および多くの社会経済地位と強い関連があることは、多くの研究によって立証されてきた。例えば、時折発生する地震やハリケーン、異常気象などの大規模な予期せぬ自然災害による計画的でない一斉休校や学校閉鎖による教育機会の中断は、将来の人的資本形成に必要な認知能力や非認知能力、教育達成に悪影響をもたらす。

学校閉鎖によって同時に強制的に制限される運動機会の減少が、発育や運動能力に代表される子供の身体的健康に与える影響についてはあまり議論されてこなかったが、学齢期における身体的健康水準が成績や認知能力、教育達成、そして将来の社会経済地位に与えることが報告されている。これらの身体的健康に関する文献は、幼少期の健康資本や人的資本形成が将来の教育達成や社会経済地位にもたらす影響を検証しているこれまでの研究結果に対して重要な示唆を提供している。すなわち、学齢期の身体的健康と認知能力および教育達成における有意な正の相関が大きい場合、先行研究で報告されてきた教育が将来の社会経済地位に与える様々な因果効果は、教育そのものの真の効果に身体的健康の水準や運動習慣による相乗効果が加わっているため、過大に推定されているかもしれない。

本稿では生活環境を劇的に変えた大規模自然災害への曝露が学齢期の発育と運動能力といった身体的健康資本蓄積に与える影響を推定する。この目的を達成するために、本稿では2011年3月11日に発生した東日本大震災に注目する。東日本大震災は、19世紀以降の日本で観測史上最大の大地震であり、それに伴って発生した大津波とともに東北地方の広範な地域に甚大な被害をもたらした。特に、北方の岩手県と宮城県では、その後数か月から数年にわたって多くの学校が避難所として使用され、被災地の子供の教育機会と運動機会は大きく制限された。また、大地震と大津波が引き起こした世界最悪レベルの福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質からの健康被害を防止するために、福島県は4年にわたり屋外での活動をより強く制限した。

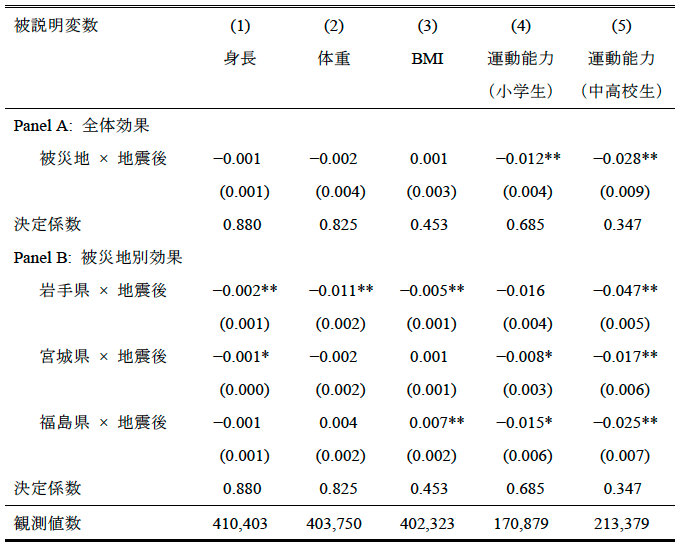

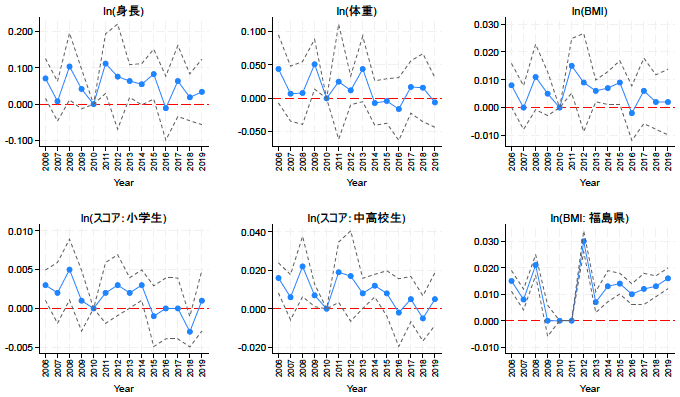

文部科学省とスポーツ庁が、日本の公立小中高校に通う子供を対象に毎年実施している運動能力を調べる『体力・運動能力調査』の調査票情報を使って、差分の差分法(注1)のフレームワークによって分析した結果、以下の三つのことが分かった。第一に、東日本大震災の発育(身長・体重・BMI)に対する平均処置効果(注2)はほとんどないが、より厳格な屋外活動規制が課された福島県では、その規制解除後においても、体重と肥満度が増加傾向にあることが分かった(表1:(1)~(3)列目、図1)。第二に、総合的な運動能力の指標(スポーツテストの合計点数:80点満点)は、東日本大震災後に、小学生で1.2%ポイント、中高校生で2.8%ポイントそれぞれ有意に下がることが確認された(表1:(4)・(5)列目)。ただし、この低下は震災直後の一時的なものが多く、長期的な影響は限定的であった(図1)。さらに、東日本大震災が学齢期の発育や運動能力に与える影響は、胎児起源仮説やライフコースの初期に受ける健康ショックに関する一連の研究とも整合的であることが確認された。運動と学力に正の相関関係があるという証拠を踏まえれば、本分析の結果は、学齢期の身体的健康水準が、教育から将来の社会経済地位に与える因果効果の推定において重要な交絡因子になっている可能性を示唆している。

さらに、本分析で得られた結果が示唆する重要な点の一つは、子供の活動禁止期間が長引くと、健康に及ぼす悪影響がそれ以上に長くなることである。このことは、政府がその時々の状況を的確に見極め、できるだけ早くショック前の日常にもどれるような復興計画や支援活動が重要であることを示唆している。また、大震災による発育と運動能力に対する負の影響が、生年や年齢、性別によって異なることは、それぞれの属性に応じた細かい対応やプログラムの策定が必要であることを示唆している。この点については、近年の大規模な学校閉鎖に対しては、先進諸国を中心に普及していたオンライン教育の利用により、長期的な影響を軽減できる可能性は高い。これらの知見に基づき、将来世代の健全な成長と人的資本蓄積のために、包括的なオンライン教育と運動プログラムの策定は、将来の同様の危機への備えとして重要である。