| 執筆者 | 家森 信善(ファカルティフェロー)/相澤 朋子(日本大学)/浅井 義裕(明治大学)/海野 晋悟(岡山大学)/尾﨑 泰文(釧路公立大学)/尾島 雅夫(神戸大学)/近藤 万峰(愛知学院大学)/津布久 将史(専修大学)/冨村 圭(愛知大学)/永田 邦和(長野県立大学)/橋本 理博(愛知学院大学)/播磨谷 浩三(立命館大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 地域企業の持続的発展と地域金融機関の役割 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「地域企業の持続的発展と地域金融機関の役割」プロジェクト

地域企業の挑戦を支援し、地域経済を成長させていくために地域金融機関への期待は大きい。しかしながら、金融庁「2023事務年度 金融行政方針」では、地域金融の現場に多くの課題があることが示唆されている。簡単に言ってしまえば、本部では事業性評価に基づく企業支援を充実させていこうという方針を掲げているが、必ずしも現場ではそれが実践できていないのである。我々は、その原因として、人事評価システムの改革が十分に進んでおらず、本部と現場の間での意思疎通がうまくいっていないのではないかという問題意識から、地域金融の現場に対するアンケート調査を実施してきた。

具体的には、我々は、①2017年調査(地域金融機関の営業店舗の支店長7,000人に送付→回答2,942人、回収率 42.0%)、②2019年調査(同7,000人に送付→回答2,623人、回収率 37.5%)の2回の調査を行っている。そこで、本プロジェクトでは、2023年11~12月に「地域企業の持続的発展のための地域金融の現状と課題に関する実態調査」を実施した。同調査では、地域金融機関の営業店舗の支店長7,000人に対してアンケート調査票を送付し、2,516人からの回答を得ることができた(回収率 35.9%)。こうした営業現場に対する継続的な調査は他に例がなく、大変貴重なものである。ただし、同一の質問であっても、調査回によって選択肢が増減していることがある点には、比較時に留意を要する。

図表1は、仕事へのやりがいを尋ねた結果である。「少し感じる」までを含めればほぼ全員がやりがいを感じており、現場の責任者の士気は高い。ただし、「非常に強く感じる」を見ると、2017年調査よりもかなり低下している。ここでは掲げていないが、業態別に見ると、協同組織金融機関の支店長のやりがいが大きく低下しており、何らかの問題が生じている可能性がある。

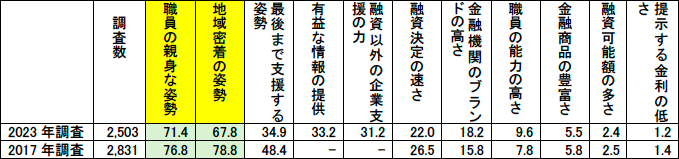

自支店の強みを尋ねたところ(図表2)、3分の2以上の支店長が「職員の親身な姿勢」と「地域密着の姿勢」を挙げており、2017年調査と同様であった。とくに、協同組織金融機関ほどその傾向が強い。地域金融機関は、顧客の強みや弱みをしっかりと理解して支援していくという事業性評価に強みがあると考えていることになる。

しかし、現場職員の目利き力を育成する体制が十分でないとの回答が多かった。たとえば、「若手を指導する中堅職員が不足している」について、「非常に深刻」との回答は27.5%あり、2017年調査の22.3%よりも悪化している。事業性評価を担える人材の育成体制の構築が必要である。

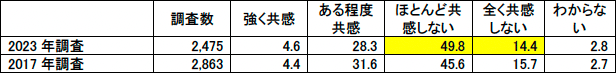

中小企業金融行政の観点で、信用保証協会との連携についても調査を行っている。多くの支店長が信用保証協会を事業性評価の重要な連携先として認識している。「信用保証付きの貸出は、職員の目利き力向上を阻害している」心配があるが、ゼロゼロ融資によっても深刻化しておらず、3分の2の支店長は事業性評価の推進と信用保証の利用が矛盾しないと感じている(図表3)。しかし、3分の1の支店長はそうした理解ができておらず、信用保証の適切な利用についての啓発が必要である。なお、事業性評価にしっかりと取り組めている支店長や職員にとってやりがいのある職場の支店長ほど、「事業性評価と信用保証の利用は両立できる」と考えていることが明らかになった。

近年、経営者保証に依存しない融資慣行の確立は重要な政策課題となっている。「融資判断において、経営者保証の差し入れをどの程度重視されますか」と尋ねたところ、「非常に重視する」支店長はわずか1.1%で、「重視する」を加えても14%を下回っている。ただし、地方銀行では5%を下回っているものの、信用組合では29.9%と高く、業態間での差異は大きい。顧客層の問題などもあるが、協同組織金融機関での一層の意識改革が進むような施策が必要であろう。

また、経営者保証を重視しない回答の多い地方銀行でも、「経営者保証は、創業や経営者の生産性アップ、また事業承継や早期の事業再生を阻害している」との考え方に共感するというのは3割弱であり、地方銀行の支店長であっても多くは経営者保証の弊害について必ずしも納得しているわけではないことがうかがえる。経営者保証に依存しない融資慣行をしっかりと確立するためには、経営者保証に依存しない融資によって企業の成長や創業の促進といった効果が明確になることが不可欠である。当局においては、そうした成功例を積極的にとりまとめて発信していくことが求められているといえる。