| 執筆者 | 鷲田 祐一(ファカルティフェロー)/肥後 愛(リサーチアシスタント / 一橋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 「デザイン」の組織経営への影響に関する量的指標の普及 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「『デザイン』の組織経営への影響に関する量的指標の普及」プロジェクト

本研究の目的は、日本の大企業が保有する社内デザイン組織の活動を、統一的な量的指標:「デザイン組織KPI (key performance indicator)」で評価する手法を確立することである。2022年から2024年にかけて3回の調査を実施し、延べ58社が参加した。主成分分析により、デザイン組織KPIの候補として7つの成分を安定的に導出し、それを用いた重回帰分析でも有意に総合満足度を予測できることが確認された。日本の学術研究では、デザイン組織のパフォーマンスを量的に可視化する知見がほとんど蓄積されておらず、特にデザイン学では、芸術性や創造性に関する研究が主流であった。本研究はその方向性を変革し、企業のデザイン組織に活用可能な知見を提供する試みである。

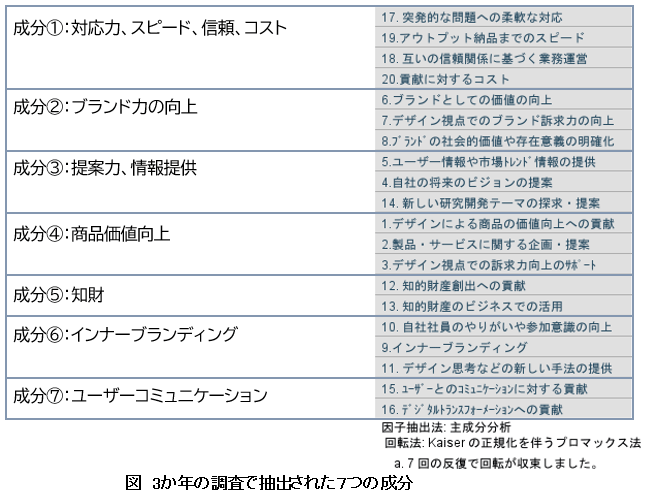

2024年までの期間で、計3回の20個の質問、およびデザイン組織の過去1年の活動に対する総合的な満足度を問う1つの質問で構成される統一的な質問紙調査を実現できた。のべ58社(初年度18社、2年目19社、3年目21社:重複あり)の参加企業を集め、図のように20個の質問について主成分分析を実施し、デザイン組織KPI案として7つの成分を統計的有意に、かつ安定的に導出することに成功した。以下、それぞれの主成分について説明する。

成分①は、「対応力、スピード、信頼、コスト」と名付けられている。この成分が表している側面は、社内デザイン組織の基本的な存在意義といえる。つまり、企業が商品やサービスを生産し顧客に提供する際の各種デザインを、外部のデザイン事務所などに外注するよりも、安く、速く、安心して、きめ細かく作り出す、という機能を反映した成分である。

成分②は、「ブランド力の向上」と名付けられている。この成分が表している側面は、企業の対外的なブランディングである。企業ロゴやイメージカラーの設定、パッケージやウェブサイトのデザイン、あるいはIR資料のグラフィックデザインなどを通じて、社会や消費者に向けてのブランドイメージ向上を促進する活動・機能を反映した成分である。

成分③は、「提案力、情報提供」と名付けられている。この成分が表している側面は、デザイン組織が主導して発見した興味深いユーザー行動や市場動向、技術の社会実装シナリオ、ブランディング戦略変更のアイデアなどを、経営層や各事業部に対して提案したり情報提供したりする行為・機能である。

成分④は、「商品価値向上」と名付けられている。この成分が表している側面は、インダストリアルデザインを提供する組織としての基本かつ主力の機能というべきものである。製品やサービスの色やカタチを創造し、価値向上を促す。さらにそれを通じて製品イノベーションの実現を目指す。このような行為・機能の総称といえる。

成分⑤は、「知財」と名付けられている。意匠登録や商標登録、あるいは一部の特許を取得する行為・機能を指す。また内外の各種デザイン賞獲得行動もこの成分⑤と関連が深いと考えられる。

成分⑥は、「インナーブランディング」と名付けられている。この成分が表している側面は、人材獲得のための各種情報提供、社員研修の提供、オフィスデザイン、各種社内イベントのサポートなどの行為・機能を指す。このような活動を通じて、社員のモラールを高め、自社のことをブランドとして理解しロイヤルティを高めることを目指す。デザイン思考がこの成分⑥と関係することがある理由は、デザイン思考研修をデザイン組織が全社的に提供している場合があるからだと思われる。

成分⑦は、「ユーザーコミュニケーション」と名付けられている。この成分が表している側面は、デザイン組織が直接ユーザーに接触して、潜在ニーズを見つけ出したり、事業部が考える新商品・新サービスをデザイン組織がプロトタイピングしてユーザー調査をしたりする行為・機能のことを指す。

この取り組みは、2024年には経済産業省・日本デザイン振興会がまとめた「デザイン白書2024」(経済産業省デザイン政策室, 2024)でも紹介された。今後もこのような取り組みを継続し、知見を蓄積することで、世界に先駆けて社内デザイン組織の量的評価をする標準的なフレームワークの1つとして育てていくことが望まれる。

- 参考文献

-

- 経済産業省デザイン政策室(監), (2024). 「デザイン白書2024」, 日本デザイン振興会