| 執筆者 | 久米 功一(東洋大学)/鶴 光太郎(ファカルティフェロー)/佐野 晋平(神戸大学)/安井 健悟(青山学院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | AI時代の雇用・教育改革 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「AI時代の雇用・教育改革」プロジェクト

公共心(civic virtue)や市民的協力(civic cooperation)の機能の重要性は、プラトン『国家』、トクヴィル『アメリカの民主主義』、パットナム『孤独なボウリング』など繰り返し議論されてきた。経済学においても公共心と経済社会との関係に関する実証研究は多く、近年では、OECD諸国では公共心と福祉国家(公的社会給付/GDP)の関係が二極化して、他者への信頼、不正受給、無賃乗車、脱税、贈賄、盗難品、ポイ捨てに対する信念で代理された公共心の低さが、福祉国家への支持と負に相関すること(Algan et al.2015)や、日本においても同様の変数で代理される公共心が低い人ほど「社会保障拡大・増税なし」(フリーライダー的政策嗜好)を支持すること(久米他 2018)が示されている。その一方で、公共心の形成要因については、教育水準や教育の質の向上の重要性が示唆されてきたが、十分に分析されてこなかった。そこで、本研究では、独自の個票データを用いて、公共心に影響を与える要因を明らかにすることを目的とした。

先行研究を踏まえて、二つの仮説を考えた。仮説1は、所得状況、暮らし向きが公共心に影響を与える(「貧すれば鈍する」)というものである。低所得層と認識している人ほど、政府からの不正受給に寛容であり(Algan and Cahuc 2009)、所得の不平等度は(信頼を媒介として)市民的な活動(政治集会、陳情、寄付)に負に相関すること(Uslaner and Brown 2005)を踏まえた。仮説2は、就学時の学校や地域における他人との関わりが社会性の獲得を促すというもので、以下の3つの観点からの分析を試みた:(1)教育手法(グループワークは協調行動を促す:Algan and Cahuc 2013、Ito et al. 2022)、(2)学校や学級の雰囲気(よい雰囲気が向社会的行動を促す)(3)家庭や地域との関わり(遊びを通じてルールや仲間づくりを習得する:Newcomb and Bagwell 1995、近所の人との関わりが大人に対するポジティブ・イメージを形成する:廣岡・横矢 2006)。

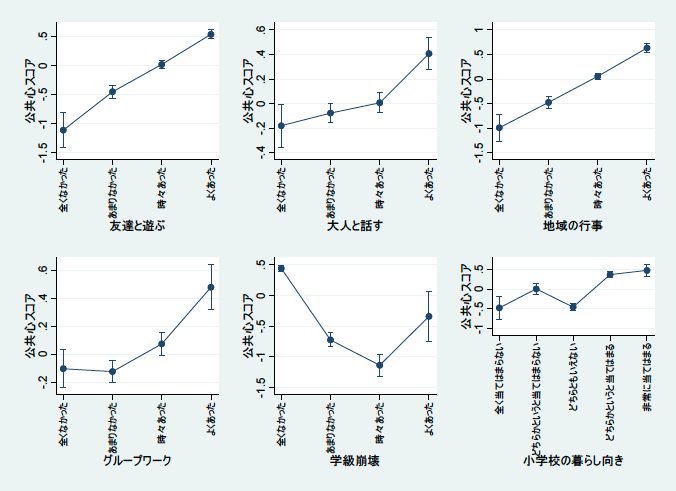

経済産業研究所が2019年に実施した『全世代的な教育・訓練と認知・非認知能力に関するインターネット調査』(全国25歳から59歳の男女計6000人を対象)を用いて、公共心を被説明変数とし、子どもの頃の経験を説明変数とする回帰分析を行った。公共心は、年金受給、無賃乗車、盗難品、脱税、賄賂、ポイ捨てに対する賛否の合成変数であり、仮説1の変数として、現在の本人年収、相対所得、世帯所得、相対世帯所得、過去(小学校低学年7歳の頃)の暮らし向き、仮説2の変数として、学校(グループワーク、学級崩壊)、友達(大勢の友だちと遊ぶこと)、地域(親や学校の先生以外の大人と話をすること、 地域の行事に参加すること(お祭りや子ども会など))に関する経験を用いた。

図1に、子どもの頃の過ごし方と現在の公共心スコアとの関係を示す。友達との遊び、大人や地域とのかかわり、グループワークがあるほど、小学校の暮らし向きがよいほど、公共心のスコアが高い。これらの観察を踏まえて、個人属性などをコントロールした回帰分析を行い、仮説を検証した。その結果、仮説1「貧すれば鈍する」は、現在の所得ではなく、過去の暮らし向きにおいてのみ成り立つこと、仮説2「就学時における学校や地域における他人との関わりと社会性の獲得」は、所得・暮らし向きをコントロールしても、幅広い指標で成り立っていた。これらの結果は、公共心の涵養においては、成人以降の典型的なアウトカム(所得水準や教育水準)よりも、就学時における家庭の暮らし向きや学校・地域における他者との関わりが重要であることを示唆している。

政策的インプリケーション

- 子どもの貧困対策:就学時の暮らし向きの公共心への影響に鑑みると、子どもの貧困が成人後の公共心に悪影響を与えうるという履歴効果の可能性が示唆される。貧困対策の中でも、こども家庭庁「地域こどもの生活支援強化事業」のような子どもの貧困対策は優先度が高いといえる。

- 地域との関わり・グループ学習の推進:公共心の涵養の観点から、学校、地域、両方の環境下で、子ども同士や子どもと大人の関わりの機会を質量ともに充実させることの重要性が示唆された。文部科学省「教育振興基本計画(令和5年度~9年度)」では「地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進」や「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実」が挙げられている。目標6「主体的に社会の形成に参画する態度の育成・規範意識の醸成」の主権者教育の推進の項では、租税や財政の学習、法に関する学習などの推進が掲げられている。公共心の涵養は、長期的には国民の社会保障・税のあり方に対する選好に影響を与え、財政健全化に資することも期待できる。