| 執筆者 | 久米 功一(東洋大学)/鶴 光太郎(ファカルティフェロー)/川上 淳之(東洋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | AI時代の雇用・教育改革 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「AI時代の雇用・教育改革」プロジェクト

近年、独立自営業者(雇用されない形で業務を依頼され、かつ自身も人を雇わずに、報酬を得ている者)の増加が注目されている。その一方で、報酬支払の遅延・減額などの取引条件の一方的な変更や、発注・仲介事業者からの使用従属性が高いにもかかわらず雇用保険や最低賃金が確保されないといった問題が起きている。これに対して、事業者間の取引を対象とする「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が成立し、新法の適切な運用においては、使用従属性や雇用類似の程度を示す「労働者性」の有無が焦点となるが、労働者性の実態や全体像の把握は必ずしも十分になされていない現状がある。そこで、本稿では、独自のアンケート調査の個票データを用いて「労働者性」の有無と程度を把握し、労働者のパフォーマンス(時間当たり賃金など)に与える影響を分析した。

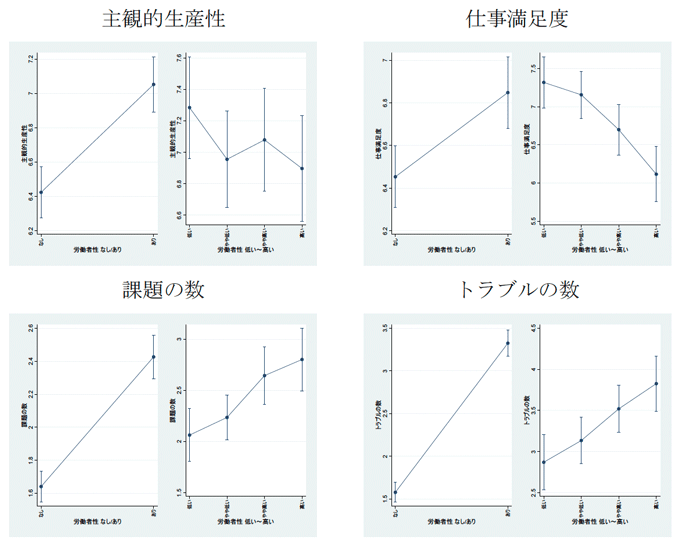

経済産業研究所が2021年11月に実施した「With コロナ・AI 時代における新たな働き方に関するインターネット調査」のうち、独立自営業者(2,251s)の個票データを用いた。労働者性スコアは、労働基準法と労働組合法上の労働者性の判断基準に対応する調査項目(指揮命令下の労務提供、対償性、事業者性)から試算した。その結果、独立自営のうち、労働者性なし57.3%、労働者性あり42.7%であり、記述統計によると、「労働者性あり」(962s)方が「労働者性なし」(1,289s)に比べて、主観的生産性、仕事満足度などのパフォーマンス変数のスコアが高かった(図1・上)。その一方で、労働者性ありは、労働者性なしに比べて、取引上の課題やトラブルの数が有意に多かった(図1・下)。また、労働者性がある人に限定して見てみると、労働者性が高くなるほど、パフォーマンス変数のスコアが低下していた。

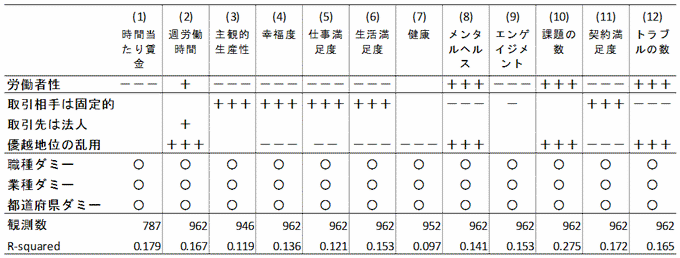

「労働者性あり」の労働者に分析対象を限定して、アウトカムを被説明変数、労働者性スコアを説明変数とする回帰分析を行ったところ、労働者性スコアは、時間当たり賃金、主観的生産性、幸福度、仕事満足度、生活満足度、メンタルヘルス、ワーク・エンゲイジメント、契約満足度に対してマイナスに、週労働時間、課題の数、トラブルの数に対してプラスに関係していた。アウトカムと労働者性の見せかけの相関の可能性をできる限り排除するべく、(1)前職の雇用形態、(2)独立自営を選んだ理由、(3)取引関係の変数を追加して制御してもなお、労働者性がアウトカムに有意に関係していた。表1の通り、取引関係の変数で制御しても、労働者性とパフォーマンスとの負の関係が頑健であった。このことは、取引関係の健全化はアウトカムに対して一定の効果はあるが、労働者性の改善のほうがより本質的に独立自営業者のアウトカムの改善につながる可能性があることを示唆している。

+++/--- p<0.01, ++/-- p<0.05, +/- p<0.1 それぞれ係数の符号を表す

政策的インプリケーション

2024年6月21日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」や「規制改革実施計画」では、発注者とフリーランスとの取引慣行の適正化に向けた政策対応が盛り込まれている。本稿によって示された労働者性の二面性(労働者性のあることは取引関係の安定化というプラス面がある一方、行き過ぎればマイナスの面が強くなる)という分析結果は、政策的な問題意識が労働者性の有無と安全管理・健康確保の提供義務に偏りがちである現状に対し、より多面的な視点から労働者性に関連する課題を解決していく必要があることを示唆している。