| 執筆者 | 山田 圭吾(コンサルティングフェロー) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

グローバル化に伴う世界的な観光ブームや地域おこしに文化遺産が活用されることが増えてきているが、文化遺産に関する経済学的な研究に対しては様々な課題が指摘されてきている。特に建造物の文化遺産については、既存の経済理論を適用することが難しいケースが多く、理論的研究は非常に数が少なく体系化されていない。

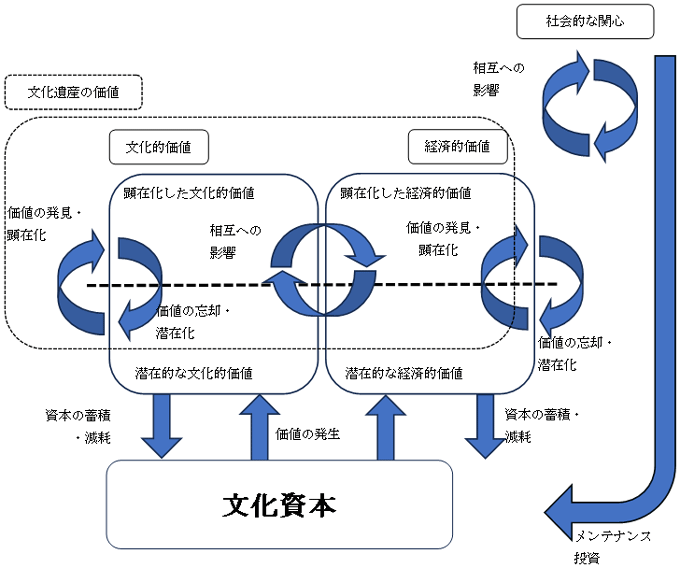

本論考では、建造物の文化遺産に関する経済学的研究について理論面を中心に精査し、本分野の現状と課題を明確にした。また、文化遺産の価値を構成する経済的価値と文化的価値を、顕在化した部分と潜在的な部分に分けたうえで、文化資本との関係を整理し図式化することで、理論的研究を体系化するための基礎を提供することを試みた。

近年、蓄積が増えてきている本分野の実証的研究において推計されている様々な文化遺産の価値は、主に図中の「顕在化した経済的価値」を示しており、さらに一部の数字については図中の「顕在化した文化的価値」も含んでいる可能性があり、これらの部分が、現役世代が近い将来に享受できる便益に相当すると考えられる。その一方、文化遺産保全にあたっては、具体的な数字で把握することが難しい「潜在的な経済的価値」や「潜在的な文化的価値」を含めた価値の維持向上が必要である。

メンテナンス投資が過少であれば文化資本が減耗し、長期にわたって経済的価値や文化的価値が目減りしてしまう。しかし、具体的な数字で把握することが難しい価値を毀損しないようなメンテナンス投資とは、そもそもどのようなもので、どれほどの金額になるのかが不明であり、この点が文化遺産保全の取り組みを困難なものにしている。

メンテナンス投資に伴うコストは現役世代が負担しなければならず、それによって生じる便益を将来世代が享受するという構造は、文化遺産の破壊につながりかねないため、ここに政策的な介入をおこなう根拠を見出すことができる。