| 執筆者 | Shiro ARMSTRONG(ノンレジデントフェロー) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

日本は、中国との深い経済的相互依存と地理的近接性、米国への技術と安全保障の依存により、大国間の戦略的競争の断層線に位置している。世界経済への日本の統合は、日本の経済発展と繁栄、エネルギー、食糧、経済の安全保障も支えてきた。

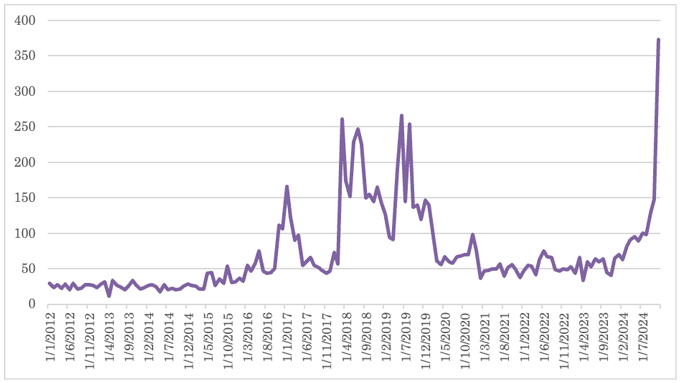

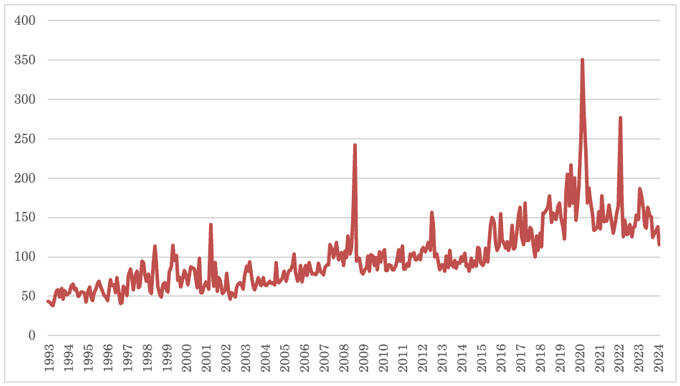

日本は、国際的なサプライチェーンの分断、世界の通商政策の不確実性の増大(図1参照)、貿易の武器化、そして米中間の緊張の高まり(図2参照)に対応すべく、日本の経済安全保障上の利益の保護を目指して新たな政府機構を設置し、経済安全保障政策を導入した。

経済安全保障を追求する政府による市場介入強化は日本に限った動きではなく、特に世界的なパンデミック後、エネルギー転換という喫緊の課題によって複雑化している。日本の経済安全保障政策は、経済の回復力を高め、リスクを軽減することを目的としながらも、日本の開放性、競争力、生産性に独自のリスクをもたらしている。

新たな経済安全保障政策が日本の民間部門、そしてより一般的に経済の開放性や活力に与える影響を包括的に評価するのは時期尚早である。しかし、データが利用可能になり次第、以下の重要な問いについて検討すべきである。

- 政策によって中国との相互依存度がどの程度低下するか、またそれにはどのようなコストを伴うのか

- 経済安全保障政策はリスクやショックの管理に有益か、あるいは閉鎖的な市場へと後退させ、地域の不確実性をさらに高めるのか

- 日本の経済安全保障の中心にある「開かれた世界経済体制」または「自由貿易体制の維持」を守ることの優先順位はどのようになるのか

日本にとっては、その戦略的アプローチが、極限の状態、あるいは新たな経済安全保障政策において、繁栄と安全保障を代替関係にあるものととらえ、国家安全保障のためには経済効率を犠牲にせざるを得ないとする前提に立つか、あるいは繁栄と安全保障は補完しあい両立するものととらえる戦略や政策の推進が可能か、が重要な問題になる。

- 参考文献

-

- Caldara, Dario, Matteo Iacoviello, Patrick Molligo, Andrea Prestipino, and Andrea Raffo (2020), "The Economic Effects of Trade Policy Uncertainty," Journal of Monetary Economics, 109, pp.38-59.

- Rogers, John H. and Sun, Bo and Sun, Tony, U.S.-China Tension (May 3, 2024). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4815838 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4815838