| 執筆者 | 柯 宜均(アジア成長研究所)/内田 真輔(名古屋市立大学)/日引 聡(コンサルティングフェロー) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

気候変動による気温上昇は、作物の収量を低下させ、農業部門へ大きな影響を与えることが懸念されている。異常な気温上昇は、作物の収量へ負の影響を及ぼす一方、農家が田んぼの水管理や高温に強い品種の作物に転換するなど適応行動をとることで、その影響は緩和される。Burke and Emerick (2016)など多くの先行研究が、農家の適応行動を含んだ気温の収量への影響を明らかにしている。

一方、農家の、気温に対する適応行動は、農家の年齢や所属するコミュニティーでの助け合いによっても左右される。たとえば、高齢化が進むと、農業を行う人の体力が低下し、細やかな適応行動が困難になる。また、認知能力の低下は、スマート農業のような新しい技術の導入への意欲を低下させ、気温の影響を緩和するような技術導入を困難にする。また、農家同士の助け合いが行われる地域では、お互いの持つ知識を共有したり、新しい技術の導入を助け合うなどの行いによって、適応行動が行いやすくなり、気温の影響が緩和される可能性がある。このように、農家の年齢やコミュニティーにおける農家同士の助け合いは、適応行動への影響を通じて、気温による作物の収量低下に影響を与える。しかし、先行研究において、これらの要因が気温による収量低下に果たす役割についてこれまで議論されてこなかった。本研究の目的は、米を対象に、市町村レベルのパネルデータを用いて、農家の高齢化が気温による収量の低下を大きくする一方、コミュニティーにおける助け合いは、高齢化による影響を緩和する効果があることを明らかにすることにある。

本研究では、栽培期間における単純な平均気温を使うのではなく、気温のBin変数(日平均気温データを用いて、栽培期間において気温をいくつかの気温グループに分類し、それぞれの日数を変数として使っている)を用いて分析する。それにより、気温グループ別に、日平均気温が収量に及ぼす影響を推計でき、栽培期間における気温の分布の違いが収量に与える影響を分析することができる利点がある。

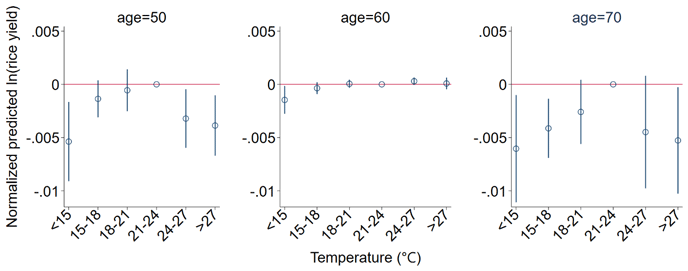

年齢別に、各気温グループ毎に収量へ及ぼす影響を推計した結果、図1のような推計結果が得られた。

この推計結果から、いずれの年齢においても、低気温及び高気温において、収量が低下し、気温と収量との間に、逆U字の関係がみられることが分かった。このことから、気温上昇は、低気温の日数の減少によって収量を増加させる一方、高気温の増加によって収量を減少させる効果があることがわかる。このことは、気温上昇による収量への影響を考える場合には、冷害(低気温)リスクの減少によるプラスの効果も考慮する必要があることを示している。このため、気温上昇は、東北地方や北海道においては、低気温のリスクの減少によるプラスの効果の方が、高気温の増加によるマイナス効果を上回るため、気温上昇のトータルの効果は、プラスに働く可能性があることが分かった。また、気温の高い地域においては、気温分布において、低気温の日数が少なく、高気温の日数が多いことから、気温上昇による、低気温リスクの減少によるプラスの効果を、高気温によるマイナスの効果が上回るため、気温上昇のトータルの効果は、マイナスになる。

さらに、図1が示すように、60歳において最も高気温の影響が小さく、それより高齢化が進むと(たとえば、70歳)高気温による収量低下の影響が大きくなり、逆に、年齢が50歳に低下した場合にも、高気温による収量低下の影響が大きくなる。これは、農業には、体力や認知能力などの能力が重要である一方、経験も重要な要素となることを示している。すなわち、異常気象などの様々なショックが生じた場合、農業経験が短いほど(年齢が低いほど)、作物に対する対処が十分でなくなるため、高気温による収量への影響が大きくなるものと考えられる。

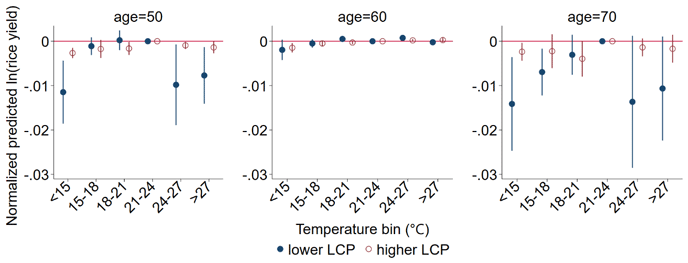

さらに、本稿では、コミュニティーにおける農業に関する寄合の参加率(LCP)をコミュニティーにおける助け合いの代理変数と考え、寄合の参加率の高いグループと低いグループに分け、それぞれのグループにおいて、年齢別の気温の収量への影響を推計した。図2は、その推計結果を表している。この推計結果からわかるように、いずれの年齢層においても、寄合の参加率が高い市町村では、高気温によるマイナスの影響は小さく、普段から地域内でコミュニケーションの取れている市町村では、高気温のマイナス影響を緩和できることを表している。

日本では、2000年における農家の平均年齢は、54.8歳であったが、2015年には60.2歳に達し、このままで推移すると、さらに高齢化が進む可能性があり、気温上昇に対する農家の適応に悪影響を及ぼす可能性がある。このことから、気温上昇による収量低下の影響を弱めるために、農業への参入を推進し、農家の高齢化を抑制すること、また、地域における農家同士の連携(助け合い)を推進することが、温暖化の有効な適応策となることが示唆された。