| 執筆者 | 川上 淳之(東洋大学)/鶴 光太郎(ファカルティフェロー)/久米 功一(東洋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | AI時代の雇用・教育改革 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第五期:2020〜2023年度)

「AI時代の雇用・教育改革」プロジェクト

新型コロナウイルスによる副業の増加は、複数の統計から明らかにされている。総務省「就業構造基本調査」によれば、2017年から2022年にかけて副業率(有業者に占める副業を持つ割合)は4.0%から5.5%に増加し、副業を持ちたいと考える割合である副業希望率も6.6%から7.7%に上昇している。月次で副業の推移を追うことができる総務省「家計調査」による勤労者世帯の世帯主の副業率の推移をみると、2018年まで横ばいで推移していた副業率が、働き方改革による副業の環境変化が生じた2018年の後半から上昇し、新型コロナウイルスの感染拡大に対する緊急事態宣言が発令された2020年5月から更に上昇し、そのあとは横ばいで推移している。

本論文は、2021年11月に実施された経済産業研究所「Withコロナ・AI時代における新たな働き方に関するインターネット調査」の個票データを用いて、新型コロナウイルスがきっかけとなり副業を持つことになった雇用者において、ウェルビーイングにどのような影響があったかを明らかにしている。

インターネット調査の集計結果によれば、調査時点の副業保有者の4割が、コロナがきっかけとなり副業をもっていると回答しており、その7割は、コロナウイルスによる所得の減少が副業を持つ理由であった。

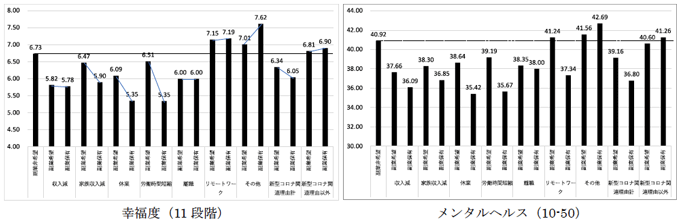

一方で、副業を希望・保有する理由により本人のウェルビーイングに差異があることがわかった。コロナきっかけ理由による副業希望・保有者のウェルビーイングは副業非希望者やコロナきっかけ以外の理由の副業希望・保有者よりも総じて低い。また、コロナきっかけ以外の理由の場合においては、副業保有者の方が副業希望者よりもウェルビーイングが高いが、コロナきっかけ理由の場合では、逆に総じて副業保有者の方が低くなっていた(図1は単純集計のうち、幸福度とメンタルヘルススコアを掲載)。

リモートワーク以外のコロナきっかけ理由(本業の減収、休業、労働時間減など)の副業希望・理由は自らの自発的な意思ではなく、厳しい経済状況の中、追い込まれての副業希望・保有であるので、そもそもそのニーズがあること自体、ウェルビーイングは低くならざるを得ないし、副業ができたとしてもそれが本意ではないことで様々な負担が生じることが予想され、ウェルビーイングは必ずしも高まらないと考えられる。このように副業の従事者への影響を考える場合、「追い込まれ型副業」か「自発的本意型副業」であるかを見極める必要がある。