| 執筆者 | 西川 浩平(関西大学)/大橋 弘(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 産業組織に関する基盤的政策研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第五期:2020〜2023年度)

「産業組織に関する基盤的政策研究」プロジェクト

セルフメディケーション税制とは、医療用医薬品(以下、医薬品)からの転用であるスイッチOTC医薬品(以下、スイッチOTC)の購入金額に応じた減税制度であり、2017年1月に導入された。医師の処方に依らず、市販薬を活用して自身の健康を管理するセルフメディケーションの普及は、軽度な身体の不調を自身で手当てする患者の増大につながるため、医療資源の適正使用の促進、さらには医療費・薬剤費の削減に寄与することが期待されている。

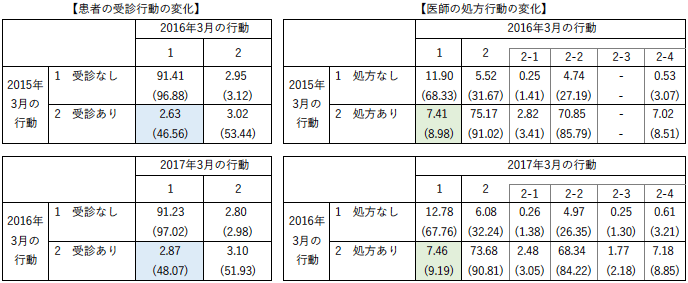

本稿はレセプトデータを用いて、セルフメディケーション税制の薬剤費への影響を、患者・医師の双方の観点より定量的に明らかにすることを目的にする。レセプトデータは、同一の個人に対して、毎月の医療機関への受診状況、受診時の医薬品処方の有無を継続的に追跡することを可能にする。本稿ではこの利点を活かし、アレルギー性鼻炎薬市場を対象に、同症状のピークである3月時点の患者・医師の行動が、セルフメディケーション税制の導入前後でどのように変化したかを検証した。

患者の受診行動の変化をまとめた左表の網掛部分(2.受診あり→1.受診なし)に注目すると、セルフメディケーション税制導入前(上表)と導入後(下表)の比較より、同税制を通じて患者の受診頻度が減少したことを示唆する結果が得られた。同様に、医師の処方行動の変化をまとめた右表の網掛部分(2.処方あり→1.処方なし)についても、制度導入によって、医師の処方量が減少したことを示唆している。これら示唆については、回帰分析による推定結果からも同様の傾向が確認されており、セルフメディケーション税制は患者の受診頻度を1.8%、医師の処方量を6.0%減少させ、薬剤費を5.8%抑制させたことを示す結果が得られた。

本稿の分析より、スイッチOTCの使用促進を目的としたセルフメディケーション税制は、医療資源の適正使用、薬剤費抑制に寄与したことが示された。セルフメディケーションについては、セルフメディケーション税制の期間延長、対象医薬品選定における費用対効果の重視といった方針からも明らかなように、医療費抑制へ向けたさらなる普及が期待されている。その一方で、医薬品のスイッチOTC化に関して、諸外国でスイッチOTC化されている医薬品が日本ではOTCとして利用できない、スイッチラグの問題が指摘されている。

OTC化における安全面への配慮は重要ではあるが、限りある医療資源を適正に利用していくには、諸外国での使用実態などを踏まえ、迅速かつ適正な医薬品のスイッチOTC化を実現できるよう、スイッチラグの解消に向けて前向きに検討していくことが求められる。