| 執筆者 | Luis E. GONZALES(Pontificia Universidad Catolica de Chile and CLAPES UC)/伊藤 公一朗(客員研究員)/Mar REGUANT(Northwestern, BSE, CEPR, and NBER) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

再生可能エネルギーを効果的かつ経済的に拡大することは、気候変動に対応する上で最も重要な課題の一つである。電力部門は運輸部門と並び、世界的な温室効果ガス排出の最大のシェアを占めている。また、近い将来、電気自動車の普及により運輸部門の大部分の電化が予想されている。そのため、発電の脱炭素化は気候変動に対応する上で不可欠であるといえる。しかし、既存のネットワークインフラ(送電網)がもともと再生可能エネルギーを想定して構築されていないため、多くの国において再生可能エネルギーの拡大が課題となっている。火力発電所に代表される従来型の発電所は、大都市などの需要地に比較的近い場所に設置することができたため、需要と供給をつなぐ送電網は最小限で済んでいた。しかし、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、多くの場合、需要地から遠く離れた場所での発電に適している。

再生可能エネルギーが集中している地域と需要地の市場が統合されていないことにより、2つの問題が生じる。第1に、再生可能エネルギーの供給が地域の需要を上回った場合、電力系統の運用者はシステムダウンを避けるために再生可能エネルギーの発電を抑制せざるを得ないが、それは再生可能エネルギーで生産される限界費用ゼロの電力を廃棄するということを意味する。実際のところ、このような抑制が多くの電力市場で発生している。第2に、再生可能エネルギーの限界費用はゼロに近いため、再生可能エネルギーが集中する地域の市場価格は低くなりがちで、需要地に輸送できない場合、価格がマイナスになることもある。こうした問題は、再生可能エネルギー発電所の新規参入や投資を妨げる要因となる。実際、多くの国は、こうした問題が最優先の政策課題であることを認識し始めている。例えば、米国のバイデン政権は、送電線や再生可能エネルギーへの投資を、現在提出されている1兆7500億ドル規模のインフラ法案の中核に捉えている。

本論文は共著者であるチリ・ポンティフィカル・カトリック大学のLuis E. Gonzales、ノースウェスタン大学のMar Reguantとともに、市場統合が再生可能エネルギーの拡大と卸売電力市場における配分効率に与える影響について、理論・実証分析を行い、前述の問題について研究を行った。まず、市場統合の静的な影響と動的な影響を特徴づける理論モデルを構築した。静的シナリオでは、市場統合が生産者の参入決定に影響を与えないと仮定する。この場合、市場統合の価値は、貿易による利益に関する従来の定義に基づいて要約することができる。市場統合により、低コストの発電所が高コストの発電所にかわって生産、輸送を行うため、配分効率が向上するということである。

しかし、このような従来型のアプローチでは、市場統合の動的な影響の潜在性は考慮されていない。生産者が市場統合の到来を予測できる場合、生産者は統合後の市場において利益を得られるよう、新しい生産設備に投資するインセンティブを得る。この投資効果により、生産の供給曲線が変化し、静的なケースとは異なる均衡が生じる。我々のモデルでは、この市場統合の動的な影響は大きい可能性があり、この影響を無視すると市場統合の影響を過小評価してしまう恐れがあることを示した。

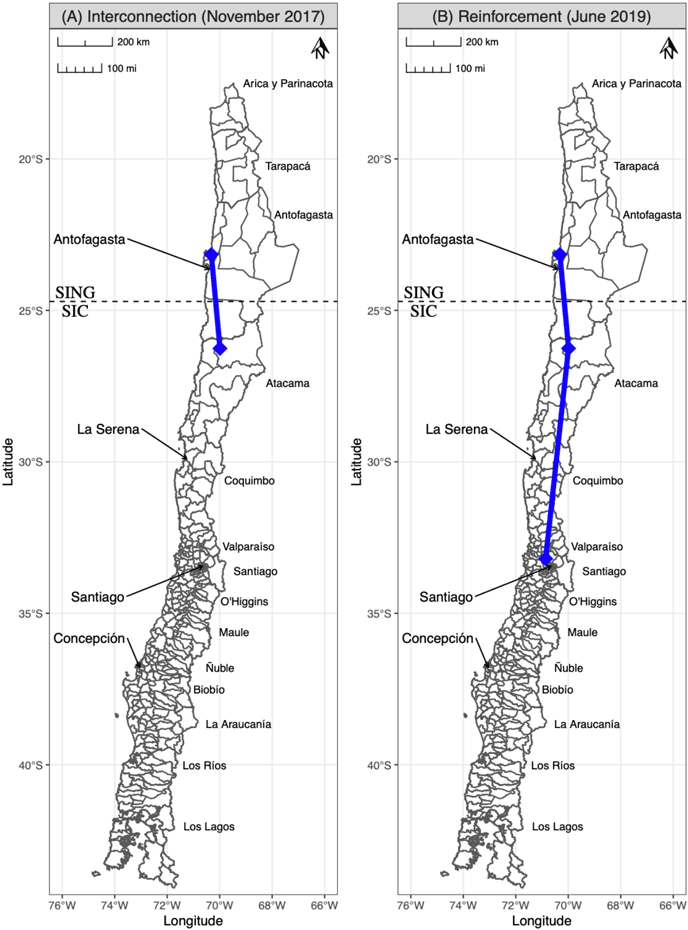

本論文の後半では、近年チリの電力市場で起こった2つの大きな変化を用いて、こうした理論予測を実証的に分析した。2017年までチリの2大電力市場であったSING(Sistema Interconectado Norte Grande) とSIC(Sistema Interconectado Central)は連携線がなく、完全に別個の市場であった。近年では、再生可能エネルギーが集中する地域(アタカマ砂漠付近)が、需要の中心地域(首都サンティアゴ付近)から北に離れているため、再生可能エネルギー拡大の障害になっている、と認識されている。この問題の解決のため、チリ政府は2017年11月にこの2つの市場の間に連携線を建設し、2019年6月には追加の延長送電線を完成させた(図1参照)。

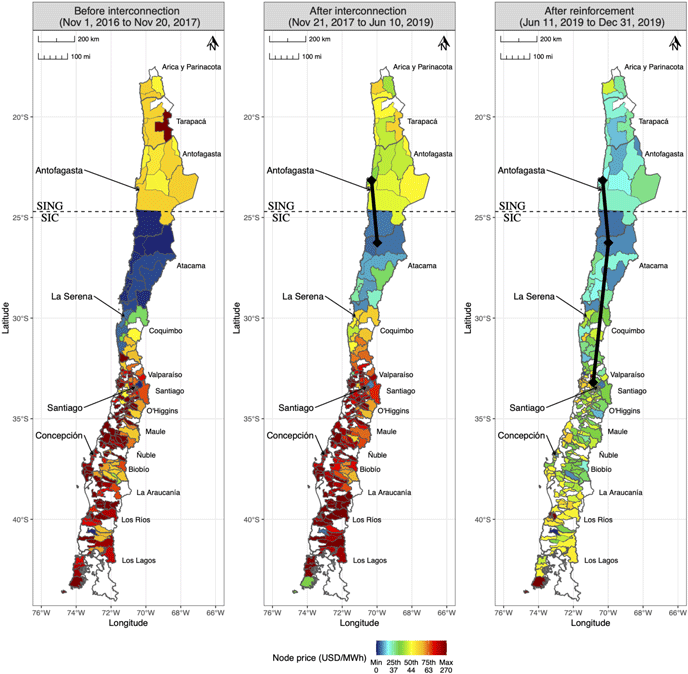

本論文の分析では、まず市場統合が電力の卸売価格、生産量、コストに及ぼす静的な影響について、視覚的・統計的なエビデンスを示した。例えば図2にあるように、市場統合により、再生可能エネルギー集約地域では価格が上昇し、需要地では価格が低下し、国内における空間的な価格のばらつきが大幅に減少したことを示した。

また、構造推定を用いた反実仮想シミュレーションにより、複数の知見が得られた。第1に、静的シナリオの結果、チリにおける太陽光発電の市場統合は、市場統合が行われないことを想定した、反実仮想シナリオに比べて17%増加するという結果が示された。これは、市場統合が行われない場合、電力系統の運用者は送電量の制約があるため、太陽光発電から得られる余剰な電力を抑制せざるを得なかったことが理由である。第2に、市場統合が行われなければ、市場価格は低く、かなりの量の太陽光発電投資は採算がとれないので、この数値でも、太陽光発電投資への影響を過小評価しているといえる。チリ政府の公共インフラプロジェクトで適用されている割引率と投資期間を考慮し、正味現在価値でプラスになる太陽光発電設備投資の最大レベルを想定し、市場均衡のシミュレーションを行った。我々の動的シナリオの結果、市場統合による太陽光発電量の45%増加に相当する影響であり、この動的な影響を無視した場合の17%の増加とは対照的な結果であった。

最後に、連係線建設費用と市場統合の便益を比較することにより、連係線建設の費用対効果を分析した。市場統合の動学的影響と環境改善への影響も加味した割引現在価値を計算すると、チリで2017年と2019年に行われた連係線建設は5年半で投資費用の回収ができたことが示された。