| 執筆者 | 原 泰史 (パリ社会科学高等研究院 / 一橋大学)/外木 暁幸 (東洋大学)/外木 好美 (立正大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業成長と産業成長に関するミクロ実証分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業・企業生産性向上プログラム(第四期:2016〜2019年度)

「企業成長と産業成長に関するミクロ実証分析」プロジェクト

商品価格の変化と品質変化

物やサービスの価格が上昇した、あるいは、下落したというとき、ある一定の期間(例えば1年)前と比べて、同一の店舗で売られている同一の商品やサービスの価格の変化率を捉えるのが一般的な方法であろう。だが、現在販売されている特定の商品が最近発売された新商品で、1年前には存在しない場合、その商品の価格の変化はどの様に捉えればよいのだろうか?

例えば、あるヨーグルト製品のブランドが最近、成分もパッケージも新たにして発売され、そのブランドの既存の商品よりも単位量あたりの価格が上昇していたとしよう。そのヨーグルトの新製品は保健機能成分が追加され、消費者庁の許可を得て「特定保健用食品」の表示がされていたとしよう。この時、既存商品から新商品への価格上昇は、保健機能という品質改善によるものだろうか? それとも貨幣的な意味でのコストの上昇であろうか? あるいは、その両方が含まれるとして、両者をどの様に分割することができるだろうか?

研究開発行動と商品の品質変化

従来、この様な品質改善の効果と貨幣的な意味でのコスト上昇(生計費の上昇)を分けて考えるために、ヘドニック回帰といわれる方法が用いられてきた。製品の価格を計測可能な機能の数々に回帰して、機能向上が製品価格上昇に与える影響を捉え、機能向上で説明された部分を価格上昇から差し引くという手法である。この方法はパソコンやカメラ、テレビといった一部の製品にはある程度適用可能性があるものの、加工食品や日用品など広範な消費財に適用するのは難しい。そこで、この研究では製品の品質改善と、その製品を製造する企業の研究開発行動と関係に着目し、新旧の商品交代を伴う研究開発費の支出や、特許取得といった企業の研究開発行動を示す変数との関係を実証分析することで、個別商品の価格変動における品質変化の貢献を明らかにすることを試みた。

POSデータから,新旧商品交代を含む価格を計算する

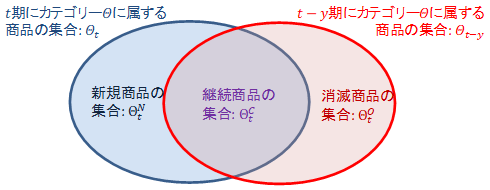

POSデータでは、JANコードによって個別の商品を識別できるだけでなく、JANコードに含まれる企業コードを活用することで、企業別の製品価格指数を計算することも可能である。通常、メーカーの個別製品の価格変化を計算するには比較時点と基準時点の両方で販売されている商品(継続商品)の価格情報を用いる必要がある。しかし、継続商品の価格変化を見るだけでは、品質やパッケージ、容量が変化して基準時点には存在しなかった新しいJANコードの商品(新規商品)と、新商品の登場によって交代され、比較時点には市場から退出した商品(消滅商品)の価格の情報を考慮できない(図1を参照)。

そこで、商品価格、販売数量、商品容量の情報を用いて、企業ごとかつ詳細カテゴリーごとの容量単価指数を計算した。容量単価指数はあるカテゴリーにおけるメーカーの全商品の指数、新規商品の指数、消滅商品の指数、継続商品の指数の4種類を作成した。

これらの容量単価指数を用いて、全商品、新旧商品交代、継続商品の3つの価格変化率(前年比)と全商品、新商品、継続商品の3つの相対価格(同時点)を計算し、企業の研究開発行動との関係を実証分析する。

3つのデータベースの結合

企業ごとの研究開発費については総務省「科学技術研究調査」の社内使用研究費の調査票情報を用いた。企業ごとの特許の取得数については、知的財産研究所「IPPパテントデータベース」の特許取得数のデータを用いた。企業ごとの製品価格のデータについては、インテージ社「SRI(全国小売店パネル調査)」のJANコードから企業コードを識別して指数統合することで計算することが可能である。3つのデータベースをNISTEPの企業名辞書を仲介させることで、マージし実証分析用のデータセットを構築した。

社内研究費は企業の売上高で割って規模を調整し、「R&D比率」として実証分析に用いる。特許取得数は企業の研究者数で割って規模を調整し、「特許取得比率」として実証分析に用いる。

結合したデータセットは次のように要約できる。データは2002年から2007年までの期間を対象とする。全製品の価格変化率の観測数は約49,000、メーカー数は約12,000、メーカーごとの平均観測期間は約4年である。消滅商品に対する新規商品の価格変化率の観測数は約19,000であり、約6,000の製品メーカーがあり、メーカーごとの平均観測期間は約3年である。特許取得比率とR&D比率には、約36,000件の観察結果が含まれる。

実証分析の結果①:価格変化率

先ず、3つの商品価格変化率について、企業ごとの異質性を考慮しないPooling推定を行った。店舗形態の違い(大型スーパーか,コンビニか等)を考慮せず、年ダミー(その年の価格変動の共通効果)を考慮した推計では、R&D比率と特許取得比率は新旧商品交代の価格変化率に対して有意に正の効果を持つことが明らかとなった。また、特許取得率は全商品及び継続商品の価格変化率に有意の負の効果を持つことも明らかとなった。次に、3つの商品価格変化率について、企業ごとの異質性を考慮した固定効果推定を行った。ここでも、特許取得比率は新旧商品交代の価格変化率に対して有意に正の効果を持つことが明らかとなった。R&D比率と特許取得比率の全商品または継続商品の価格変化率に対する効果については、係数が有意に推定されていない。このことから、企業の研究開発行動はタイムダミーの係数として推定された価格変化の共通変動とは別に、企業の新旧商品交代による価格に一定の正の影響(品質改善の効果)を持つ可能性が明らかとなった。

実証分析の結果②:相対価格

この研究の目的は、企業の研究開発行動と企業の製品価格の間の関係を、実証的に明らかにすることにある。従って、企業の製品の価格変化のみならず、相対価格と研究開発行動の関係も調べておくことは意義があるだろう。まず、3つの相対価格について、企業ごとの異質性を考慮しないPooling推定を行った。店舗形態の違いを考慮せず、年ダミーを考慮した推計では、R&D比率の全商品、新商品、継続商品の何れの相対価格に対しても有意に正の効果を持つことが示された。継続的な研究開発は企業の製品の品質を高め、競合他社の製品に対して相対的に高価格にする可能性がある。一方、特許取得比率は何れも有意に負の効果となった。これは特許取得比率の分母に当たる研究者数が正の効果を持っている可能性も考慮する必要がある。特許を多く取得せずとも研究者が研究開発に従事すれば、その企業の製品は相対的に高品質で高価格になっている可能性はある。次に、3つの相対価格について、企業ごとの異質性を考慮したパネルデータ分析を行った。固定効果推定では、有意な係数がほとんどなく、解釈が難しい結果となった。一方、Between推定ではPooling推定とほぼ近い推定結果となり、研究開発比率や研究者数がその企業の製品価格を相対的に高くする可能性が示された。

結論

本論文では企業の研究開発行動と新旧商品交代を伴う価格変化の間の関係を分析し、研究開発行動がその企業の製品の品質を改善し、製品価格を上昇させる可能性を追求してきた。POSデータを使って企業ごとカテゴリーごとの新旧商品交代を伴う価格変化や相対価格を計算し、R&D比率や特許取得比率に回帰して分析したところ、企業の研究開発行動はタイムダミーの係数として推定された価格変化の共通変動とは別に、企業の新旧商品交代による価格に一定の正の影響(品質改善の効果)を持つ可能性が明らかとなった。また、継続的な研究開発は企業の製品の品質を高め、競合他社の製品に対して相対的に高価格にする可能性、特許を多く取得せずとも研究者が研究開発に従事すれば、その企業の製品は相対的に高品質で高価格になっている可能性も同時に示された。今日では極めて多くの財・サービスが新旧商品の交代を繰り返す中で、より正確に消費者が直面する物価(生計費)を計測することは極めて難しくなっている。本論文の政策的含意は、POSデータを活用して新旧商品交代の価格情報を考慮した物価指数を作る,で、企業ごとの研究開発行動を考慮することで、品質向上による製品価格上昇の部分を調整した生計費指数の上昇率を計測することの一助となりうるという事である。