| 執筆者 | 小川 一夫 (関西外国語大学)/Elmer STERKEN (University of Groningen)/得津 一郎 (神戸大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業金融・企業行動ダイナミクス研究会 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム(第四期:2016〜2019年度)

「企業金融・企業行動ダイナミクス研究会」プロジェクト

グローバル金融危機以降、世界的に見て設備投資の収益性が回復しているにもかかわらず、設備投資は低迷している。わが国についても同様の傾向が観察されている。これまでの研究では、需要の伸びが低下し、企業を取り巻く不確実性が高まったことが設備投資を抑制している最大の原因であると指摘されてきた。本研究の目的は、同様の問題意識をもってわが国の設備投資の動向を実証的に分析することにある。この研究の大きな特徴は、1970年から2014年までの半世紀近くに及ぶ製造企業のパネルデータを用いてわが国の製造企業の設備投資行動を分析し、冒頭の原因を解明することにある。

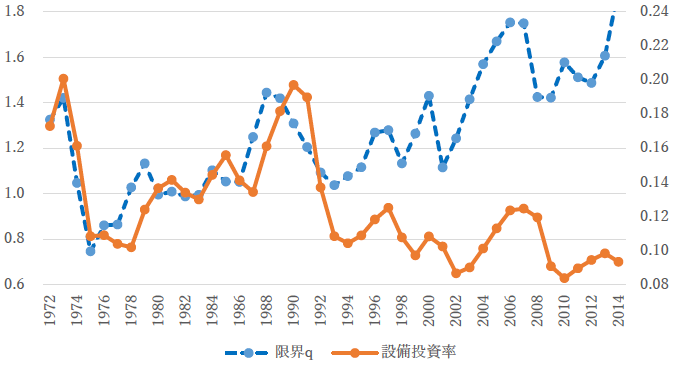

設備投資の最も重要な決定要因は、設備投資から将来にわたって生み出される収益の大きさである。そこでは企業が将来の収益に対して抱く予想が大きな役割を果たす。投資の収益性の代表的な指標である「限界q」はこのような企業の予想形成を明示的に考慮して作成された収益性指標である。われわれは、長期にわたるデータを用いて設備投資と限界qの関係について分析した。まず、わが国においても設備投資の収益性が上昇しているにもかかわらず、設備投資が低迷していることを確認した。しかしこの設備投資と収益性の負の相関は、グローバル金融危機以降のみに観察されるのではなく、バブルが破裂した1990年代初頭以降、持続して観察されることがわかった(下図参照)。設備投資の収益性が上昇に転じた後も設備投資に回復の兆しは見られない。その一因としてバブル崩壊によって生じた過剰債務の存在が考えられる。過剰債務を抱えた企業は、負債の軽減を図るためにリストラを行い企業組織の再編に力点を置き、収益性が上昇していても長期的な視点から設備投資を行う余裕はなかったのである。

次に、限界qを説明変数とする投資関数を推定することによって、設備投資と限界qの関係を定量的に探った。設備投資を実行する際、発生する費用は機械購入やプラントを設置するための直接的な費用にとどまらない。企業は新たな機械を設置する際には、その機械に従事する人員も配置する必要があり、新たな機械の稼働に必要な訓練費用、人員の再配置等の企業組織を再編する費用がかかる。このような費用を投資の調整費用と呼ぶ。調整費用が大きければ大きいほど、設備投資の限界qに対する反応が小さくなることがわかっている。

設備投資関数を推定する際に注意することは、1970年代以降、日本経済では多くの出来事が生じており、設備投資と限界qの関係が変化してきた可能性である。従って、計測期間を7つに分けて設備投資関数を推定した。7つの期間は、1)高度成長期(1972-1973)、2)安定成長期(1974-1986)、3)バブル期(1987-1990)、4)失われた10年(1991-2002)、5)失われた10年からの脱却期(2003-2007)、6)グローバル金融危機(2008-2012)、そして 7)アベノミクス(2013-2014)である。その結果、設備投資の限界qに対する反応が年々低下していることが明らかとなった。

反応の低下の原因を探るために、企業を売上高成長率と生産コスト変化率の正負によって4つの企業群に分類した。売上高成長率と生産コスト変化率がともにプラスの「成長企業群」、売上高成長率がプラスで生産コスト変化率がマイナスの「優良企業群」、売上高成長率と生産コスト変化率がともにマイナスの「リストラ企業群」、売上高成長率がマイナス、生産コスト変化率がプラスの「衰退企業群」である。ここで注意すべきことは、各企業群はそれぞれ異なった投資の調整費用に直面していることである。需要の増加が見込まれる成長企業群は、それに対応した企業組織を構築しており投資の調整費用は小さいと考えられる(即ち、設備投資の限界に対する反応は大)。これに対して、リストラ企業群は、需要が減少するなかで利潤を確保する必要に迫られており、それに適した企業組織を構築している。例えば、労働力のダウンサイジング、アウトソーシング、事業単位の縮小等である。このようなリストラクチャリングに対応するように企業の経営資源が配分されており、大規模設備投資に対応することは困難と考えられる。すなわち、設備投資の調整費用は大きいのである(即ち、設備投資の限界に対する反応は小)。

4つの企業群の相対的な大きさを見ると、高度成長の終焉とともに、成長企業群が減少し、リストラ企業群が増加していることがわかった。また、それぞれの企業群について設備投資関数の推定を行ったところ、成長企業群では限界qに対する投資の反応が最も高く、リストラ企業群では最も低いという理論と整合的な計測結果が得られた。

従って、高収益にもかかわらず設備投資が低迷している最大の原因は、日本経済において限界qに対する投資の反応が低いリストラ企業群が構造的に増加したことにあるといえる。今後、設備投資を安定的に拡大していくためには、リストラ企業群を成長企業群に転換させなければならない。そのためには企業の将来に対する需要の期待成長率を高めなければならない。小川一夫(2018)「日本経済の期待成長率とアベノミクス」 商工金融2018年1月号 では、企業にとって長期の期待成長率と密接に結びついている要因が消費成長率であることを見いだした。消費成長率を高めるためには、消費者の将来に対する不安を払拭しなければならない。そのために必要な施策は、まず非正規雇用を正規雇用に転換できる機会を備えた柔軟な労働市場システムを設計し、安定的な雇用の確保を図ることである。より抜本的な改革としては、社会保障制度の長期ビジョンを国民に示し、それを達成するために実現可能なバランスの取れた給付と負担構造を国民に提示することが最重要課題となろう。