| 執筆者 | 土居 丈朗 (慶應義塾大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 法人税の帰着に関する理論的・実証的分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「法人税の帰着に関する理論的・実証的分析」プロジェクト

我が国では、2015年から2018年にかけて法人税改革が実施されることとなった。法人実効税率が、2014年度の34.62%から2018年度には29.74%に引き下げられることとなった。ただ、これと同時に、課税ベースの拡大策の一環で、地方税である事業税における外形標準課税(付加価値割と資本割)の税率は2.5倍に拡大されることとなった。つまり、事業税の付加価値割と資本割を拡大する(税率を上げる)ことで同税所得割や国税である法人税の税率を下げて、法人実効税率を下げる策が採用された。この法人税改革は、法人所得課税から外形標準課税へのシフトといえる。

法人税改革の議論において、外形標準課税、中でも事業税付加価値割の拡大が、人件費(報酬給与額)に与える税負担増の影響が懸念された。付加価値割は、赤字法人でも課税される上、付加価値額の大半が報酬給与額である企業が多いことから、あたかも「人件費課税」との批判がかねてからある。

そもそも、付加価値割は、法人の付加価値に対して定率の税率で課税される。ここでの付加価値とは、報酬給与額と純支払利子と純支払賃借料と単年度損益の合計である。このうち、報酬給与額と純支払利子と純支払賃借料を収益配分額と呼ぶ。報酬給与額は、まさに法人が従業員に支払った給与と報酬で、広義の人件費である。ただし、付加価値割が導入された2004年度から、雇用安定控除が設けられている。雇用安定控除とは、報酬給与額が収益配分額の70%を超える場合、報酬給与額から収益配分額の70%を差し引いた額を、雇用安定控除として課税ベースから控除する仕組みである。

付加価値割の増税が人件費を抑制するか否かについては、議論がわかれている。この背景は、企業が付加価値をどう分配するとみるかにかかっており、企業行動を描写できる理論モデルを用いて、付加価値割の増税が人件費(雇用や賃金)にどう影響するかを見極める必要がある。それは、法人課税が労働所得にどれだけ帰着するかを分析することで明らかにできる。

本稿では、Doi (2016)の動学的一般均衡モデルに、外形標準課税を組み込んだモデルで、法人課税の帰着をシミュレーション分析する。Doi (2016)では、日本の法人実効税率引き下げに伴い、法人税の負担が労働所得と資本所得にどう帰着するかを、より現実的な設定を施した動学的一般均衡モデルに基づきシミュレーション分析を行った。

Doi (2016)の動学的一般均衡モデルの特徴は、法人税の帰着をより現実的に分析できるよう、設備投資に調整費用がかかることや、企業の資本構成が扱えるよう負債のエージェンシー・コスト(あるいは財務的困難(financial distress)に伴う費用)を導入した。負債のエージェンシー・コストは、負債比率が上昇するにつれて増加してゆき指数関数的に漸増すると仮定する。そのため、負債資本比率が過少だと法人税における負債の節税効果が不十分で資本コストが増大する一方、負債比率が過大になると資本コストが増大するため、最適資本構成(負債比率が内点解)が存在し、適度に負債と資本を持つこととなる。

本稿のモデルでの(代表的)家計は、政府が設定する法人税以外の税率を所与として、異時点間効用を最大化するように消費、労働供給などを決め、(代表的)企業は企業価値(=負債+資本)を最大化するように労働投入、資本投入(すなわち設備投資)、負債資本比率や生産量などを決める。この性質により、定常状態における加重平均資本コストは法人課税の税率の影響を受け、法人課税の税率の変更に伴う税負担は、すべてが労働所得に帰着するのではなく、一部は資本所得にも帰着する。

この理論モデルを基に、日本のマクロ経済を近似する(効用関数や生産関数などの)パラメータの値を設定して、今般の法人税改革によって変化する法人課税の帰着をシミュレーション分析した。

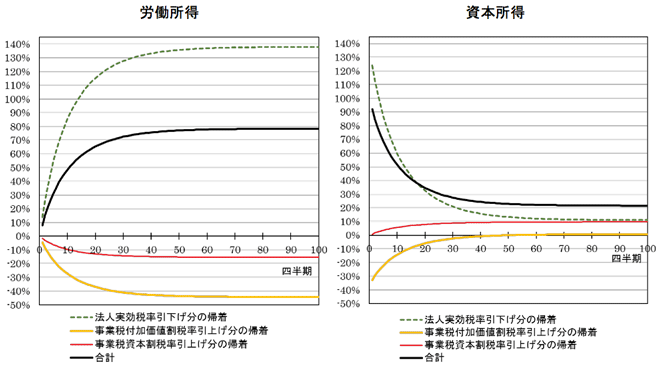

その結果、法人税改革によって生じる租税負担の変化分は、短期(1四半期目)では約8%が労働所得に、約92%が資本所得に帰着し、1年程度のうちに約27%が労働所得に、約73%が資本所得に帰着するが、時間が経つにつれて労働所得に帰着する割合が高まり、長期(定常状態)では約78%が労働所得に、約22%が資本所得に帰着することが示された(図参照)。本分析で描写した法人税改革は、全体では減税となるから、ここでの帰着とは改革に伴う税負担軽減(課税後所得の増加)を意味する。

[ 図を拡大 ]

さらに、法人税改革において、法人実効税率の引き下げと事業税付加価値割税率の引き上げと事業税資本割税率の引き上げによる影響に分けて、法人課税の帰着を分析した。労働所得への帰着は、短期では、法人実効税率引き下げ分が約14%、事業税付加価値割税率の引上げ分が約-4%、事業税資本割税率の引き上げ分が約-2%(合計で前掲の約8%)となった。長期では、法人実効税率引き下げ分が約138%、事業税付加価値割税率の引き上げ分が約-44%、事業税資本割税率の引き上げ分が約-15%(合計で約78%)となった。これは、法人実効税率の引き下げにより(限界的に)増える労働所得が、同時に事業税付加価値割税率の引き上げに伴い長期には30%強(事業税付加価値割税率の引き上げ分44%を法人実効税率引き下げ分138%で割った値)も減らされることを意味する。また、事業税資本割は広義の資本課税でありながら労働所得の恩恵を減殺していることが明らかとなった。その意味で、外形標準課税の拡大は、資本所得よりもむしろ労働所得に不利であることが明らかとなった。

- 脚注