| 執筆者 | 吉川 洋 (ファカルティフェロー)/安藤 浩一 (中央大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 持続的成長とマクロ経済政策 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム (第四期:2016〜2019年度)

「持続的成長とマクロ経済政策」プロジェクト

1990年代以降、日本経済が低成長に甘んじてきた原因は複雑であり、経済学者/エコノミストの間でも意見は分かれているが、先進国の経済成長を産み出すものは、ミクロでは企業のイノベーション、マクロではそれに伴う資源の部門間シフトであると考えられる。本論文では低成長の原因究明に向けた一作業として、マクロ的な経済成長とこれらの産業構造の変化の関係につき、吉川・松本(2001)をアップデートする形で新たに行った実証研究の結果を報告している。

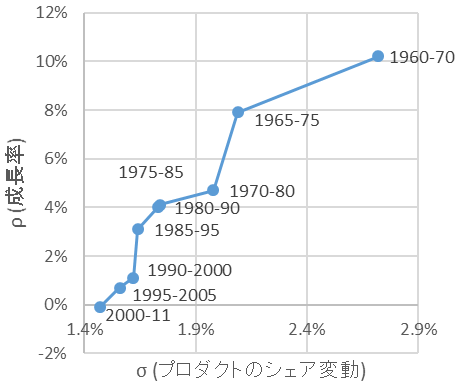

産業構造の変化を反映した変動指標としては、産業連関表の付加価値額データを用いて、産業の構造の基礎となる、各プロダクトの金額シェアの変動を計算し、プロダクトレベルでの部門間シフトの大きさを調べた。そして、このプロダクト・イノベーションないし構造変化の尺度と、マクロ的な経済成長との関係を研究した。計測の結果は図に示されているが、既存研究における産業レベルの分析と同様、近年に至るまで、プロダクトのシェア変動が大きいほど、成長率が高い傾向がみられることが読みとれる。この結果は、プロダクト・イノベーションが盛んであるほど、経済成長が大きくなることを示唆している。

資本主義経済の担い手は民間の企業である。企業は通常、1つの「産業」に属するが、日々の企業活動は特定のモノやサービスの生産/供給である。各産業の成長、その結果としての産業構造の変化は、こうした企業によるプロダクト・イノベーションを基礎として生まれる。本研究は、プロダクトレベルまで下りた分析を行い、財・サービスの新陳代謝(シェアの変化)が成長と正の相関をもっていることを明らかにした。

さらなる分析が必要であることは改めて言うまでもないが、本研究で得られた結果は、日本経済の低成長の原因としてプロダクト・イノベーションの衰えがあることを示唆している。

- 文献

-

- 吉川洋・松本和幸(2001)、「産業構造の変化と経済成長」、財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュー』第58号.