| 執筆者 | 金 鉉玉 (東京経済大学)/安田 行宏 (一橋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業金融・企業行動ダイナミクス研究会 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業フロンティアプログラム (第四期:2016〜2019年度)

「企業金融・企業行動ダイナミクス研究会」プロジェクト

本稿の目的は、日本の中小企業における「利益の質(earnings quality)」について実証的に分析することである。利益の質に関する研究といえば、投資家にとっての情報有用性の観点から、上場企業の報告利益の質に関する研究が主流となっている。一方、中小企業には会計情報の開示や外部監査人による財務諸表監査が義務付けられていないこともあり、その会計情報の信頼性が低く資金調達に支障をきたすことなどが懸念される。こうした中で、中小企業の会計情報の信頼性向上を目指して「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」、中小企業庁)が公表されるなど、政策的な取り組みが進められており、中小企業の会計ルールの在り方に関心が向けられ始めている。その意味で、中小企業の利益の質を分析する本稿の政策的意義も少なくないと考えられる。

本稿では、2006年度から2013年度における東京商工リサーチデータ(TSRデータ)の中小企業データを用いて、中小企業の利益の質の現状について上場企業のそれとの比較を通じて実証的に分析を行う。具体的な利益の質の指標として、(1)利益の持続性(persistence)、(2)利益のベンチマーク(benchmarks)、(3)会計発生高(accruals)を取り上げる。利益の持続性は、企業評価における利益指標の有用性に焦点を当てており、持続性が高いほど利益の質が高いと解釈する(注1)。また、企業が前年度の利益水準の維持や損失回避などのベンチマークを達成するために何らかの調整を行なっていると考えられる場合、利益の質は低いと考える。最後に、会計発生高の質が低いほど、またその構成要素である裁量的会計発生高が高いほど、利益の質が低いと解釈する。ここで、会計発生高とは利益とキャッシュフローの差のことを指す。今日の発生主義会計において、収益費用認識とキャッシュの流出入のタイミングにずれが生じるのが一般的である。たとえば、今期の売上高のうち一部が売掛金として来期に回収される場合および今期の仕入高の一部を買掛金として来期に支払う場合、収益費用とキャッシュフローの差が生じる。このように、発生主義の下で計算される利益とキャッシュフローの差を調整するのが会計発生高である。

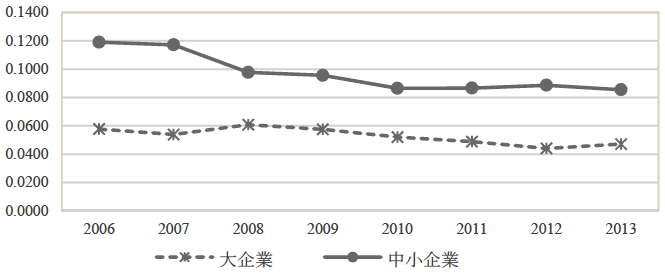

本稿での分析結果をまとめると次の通りである。第1に、利益の持続性について、日本の中小企業のそれは上場企業よりも相対的に低いという結果である(図表1)。具体的にたとえば、営業利益で見ると、中小企業の方が約17%利益の持続性が低い(図表1のt期の営業利益の上場企業(0.72)と中小企業(0.55)の差)。第2に、ベンチマークの観点から区分損益情報や利益率の分布についてみると、中小企業においても利益調整が見受けられ、わずかな黒字を計上する企業が目立つことから損失回避を示唆する結果である。ただし、上場企業との比較において際立った特徴は見受けられない。そして第3に、中小企業の方が上場企業に比べて会計発生高の質が低いということである(図表2)。この結果は、中小企業の利益の質が上場企業のそれより相対的に低いことを意味するものである。

総じて、利益の質の改善の観点からすると、本稿の分析結果は概ね中小企業の会計情報の信頼性向上を目指す方向性を首肯するものであり、この意味で「中小企業の会計に関する基本要領」(「中小会計要領」)の政策的取り組みを評価する分析結果といえる。

| t+1期の営業利益 | ||

|---|---|---|

| 上場企業 | 中小企業 | |

| t期の営業利益 | 0.72*** (119.55) |

0.55*** (167.29) |

| 定数項 | 0.01*** (34.96) |

0.01*** (70.34) |

| サンプル数 | 14,331 | 68,541 |

| 修正済み決定係数 | 0.499 | 0.290 |

| 注1)各利益は期首総資産と期末総資産の平均総資産額で基準化している。 注2)添え字のtはt期を、t+1はt+1期を意味する。 注3)中小企業ダミーは、中小企業のサンプルであれば1、そうでなければ0のダミー変数である。 注4)***は、t期の利益率がt+1期の利益率を説明しないという仮説が、高い統計的な有意水準(1%水準)で棄却されることを示している。 |

||

(論文の図表6.3.3 から抜粋)

- 脚注

-

- ^ Dechow et al. (2010) によると、利益の持続性に関する研究の方向性は大きく、(1)利益の持続性が高いほど株式評価モデルに用いるインプットが良いという前提を置き、利益数値がより持続的であるほど質が高いと仮定して、利益の持続性と関係する企業属性を検証するものと、(2)利益が株式の評価を改善するのに役立つかを検証するものとがある。

- 文献

-

- Dechow, P. M., Sloan, R. G., and Sweeney, A. P., 1995. Detecting earnings management. The Accounting Review, 70, 193-225.

- Kothari, S. P., Leone, A. J., and Wasley, C. E., 2005. Performance matched discretionary accruals measures. Journal of Accounting and Economics, 39, 163-197.