| 執筆者 | 久米 功一 (リクルートワークス研究所)/鶴 光太郎 (ファカルティフェロー)/佐野 晋平 (千葉大学)/安井 健悟 (青山学院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 労働市場制度改革 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「労働市場制度改革」プロジェクト

高齢化の進展につれて、日本の社会保障関係費は増加の一途を辿っている一方、中福祉・低負担の日本にとって、社会保障を拡充することは、財政的にみて、難しい状況となっている。今後の社会保障給付の自然増を見据えると、社会保障給付を減らすか、税負担を増やすか、いま、まさにその選択を求められている。

しかしながら、2度の消費税引き上げ延期のように、社会保障改革は遅々として進んでいない。社会保障の給付と負担のあり方は、政治的なプロセスや民意に左右されるからであり、望ましい社会保障の給付・負担を実現するためには、国民の意識の違いが、社会保障給付と負担の選択にどのような影響を与えるかを明らかにする必要がある。

そこで、この研究では、社会保障の給付と負担の考え方について、個人の意識や価値観、とくに、信頼や公共心などに着目して分析した。具体的には、経済産業研究所(RIETI)が実施した「多様化する正規・非正規労働者の就業行動と意識に関する調査」(平成24年度)の個票データを用いて定量的に分析して、その政策的なインプリケーションを議論した。

はじめに、税負担と社会保障の政策に対する好みをみてみよう。全国の有業者5324人から得られた回答は表1の通りである。「今後、増税をして、社会保障を拡大する必要がある」35.6%、「今後、増税はせずに、社会保障を拡大させる必要がある」32.8%であり、増税のいかんにかかわらず、社会保障を拡大するという選択肢を約7割が選んでいる 。一方、社会保障の増減の前提条件である、増税への選好は、増税するべき、すべきでない、いずれも50%前後であり、増税に対して一方的に反対しているわけではないという結果になっている。4つの選択肢の中で最も割合が低かったのが、増税と社会保障縮小の組み合わせの選択肢であり、14.8%であった。

| Q95 税制と社会保障について、以下の4つの見方が考えられます。これらの見方をあなたはどうお考えになりますか。あなたのお考えに近いものを1つ選んでください。(回答は1つ) | 回答数 | % |

|---|---|---|

| 1. 今後、増税はせずに、社会保障を縮小させる必要がある | 898 | 16.87 |

| 2. 今後、増税はせずに、社会保障を拡大させる必要がある | 1,746 | 32.79 |

| 3. 今後、増税をして、社会保障を縮小する必要がある | 787 | 14.78 |

| 4. 今後、増税をして、社会保障を拡大する必要がある | 1,893 | 35.56 |

| 合計 | 5,324 | 100 |

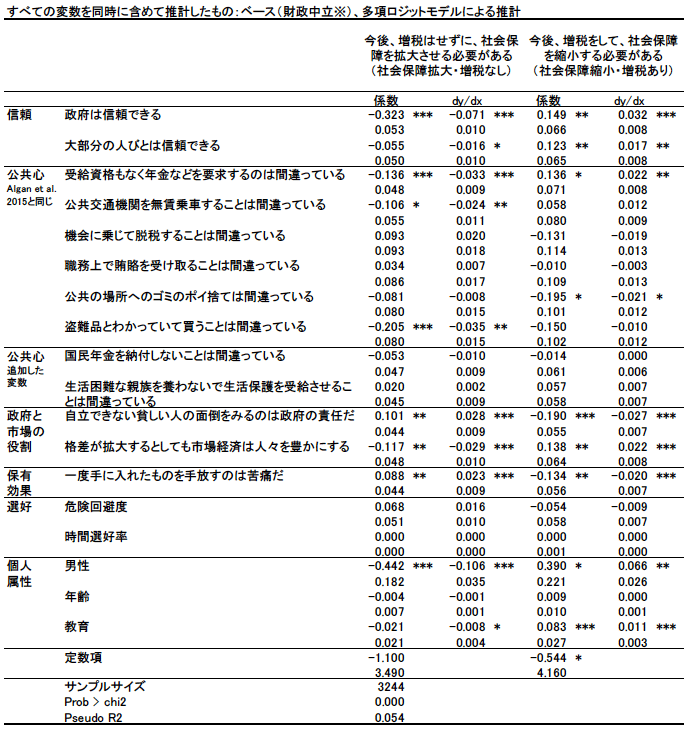

次に、信頼や公共心が、税負担や社会保障の政策に対する好みに与える影響をみてみよう。信頼や公共心の変数については、先行研究であるAlgan et al. (2015)に準拠している。本研究では、表1に記載した税と社会保障の政策に対する好みの4パターンの決定要因について、信頼や公共心などからの説明を試みた。推計方法は多項ロジットモデルを用いた。

「社会保障縮小・増税なし」と「社会保障拡大・増税あり」の選択を合わせた選択を社会保障給付増減と税負担とのバランス・整合性を考慮した選択ということで、「財政中立」とみなして、これをベースとした上で、「社会保障拡大・増税なし」「社会保障縮小・増税あり」の選択に関する分析を行った。その結果は、表2の通りであった。

「政府への信頼」「周りの人への信頼」が高い人ほど、「社会保障縮小・増税あり」を支持し、「不正受給」「無賃乗車」「盗難品購入」に寛大な人は、「社会保障拡大・増税なし」を支持していた。公共心が低いほど福祉国家を支持するというAlgan et al. (2015)と整合的な結果であった。本研究で独自に追加した変数では、貧困や格差問題に対する政府の責任を重くみて、市場経済を評価しない人ほど「社会保障拡大・増税なし」を支持しやすかった。「保有効果」が小さい人ほど、「社会保障縮小・増税あり」を支持した。個人属性では、有業女性や教育年数が短い人は、「社会保障拡大・増税なし」を選んでいた。これらの結果は、信頼や公共心などの意識が税負担と社会保障の政策に対する好みと関連しうることを示唆している。

社会保障制度を見直すにあたっては、社会経済あるいは財政の将来的な状況を見極めなければならず、信頼や公共心の涵養にも一定の時間がかかる。したがって、上記の推計結果から政策的な示唆を直ちに導くには注意が必要であろう。しかし、ここではあえて議論のために、政策の方向性を示したい。

第1に、政府が国民からの信頼に応えるだけでなく、さまざまな観点で公共心を養うことである。信頼が「社会保障縮小・増税あり」の政策の支持につながるとして、どうすれば信頼を醸成できるのか。概念的な教育ではなく、具体的な教育方法の開発と実施が望まれる。第2に、教育水準・能力を高めることである。教育年数が長いほど、「社会保障拡大・増税なし」を支持しない。教育には、雇用の安定、能力の向上・発揮も期待できる。第3に、政府への過度の依存症を改め市場経済に対する信頼を高めることである。貧困や格差問題で市場経済の役割を高く評価する人は「社会保障縮小・増税あり」を支持する。市場経済メカニズムによってできるだけ多くの人に恩恵を与えることが実感できるような経済運営が求められているといえる。

- 文献

-

- Algan, Y., P. Cahuc, and M. Sangnier (2015), "Trust and the Welfare State: The Twin Peaks Curve," Economic Journal, 126, 861-883.