| 執筆者 | 勇上 和史 (神戸大学)/森本 敦志 (神戸大学)/田中 喜行 (神戸大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 日本の労働市場の転換―全員参加型の労働市場を目指して― |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「日本の労働市場の転換―全員参加型の労働市場を目指して」プロジェクト

1.背景

1990年代以降、各種の統計調査や研究によって、日本における貧困の広がりが確認されると同時に、「最後のセーフティーネット」としての生活保護の受給者数が急増している。その要因として、まずもって人口の高齢化が指摘されるものの、近年は、失業情勢の悪化やそれを受けた政策当局の保護認定に関するスタンスの変化などの影響も明らかにされている。事実、生活保護受給世帯のなかでは、高齢者世帯が多くを占める一方で、2000年代以降は、母子世帯やその他の世帯などの稼働可能と考えられる世帯も増加しており、勤労世代における所得保障制度のあり方に注目が集まっている。

2.目的

労働市場と福祉給付の関係を巡って、経済理論は、非勤労時の給付水準の上昇が受給者の就業インセンティブを阻害することを明確に予測する。しかしながら、この理論予測を実証的にテストすることは容易ではない。各国で相次いだ公的扶助制度改革に関する政策評価においても、景気変動の影響や複数の改革内容の混在といった問題が指摘されてきた。

こうした課題を克服するため、本研究では、「平成の大合併」において生じた生活保護の給付水準の「意図せざる」上昇が、労働者の労働供給に与える効果を検証する。日本の生活保護制度では、さまざまな支出項目を勘案した最低生活費が設定されており、このうち現金給付の多くを占める生活扶助は、年齢と世帯構成、地域に応じて定められている。地域区分は級地制度と呼ばれ、全国の市町村は、3つの級地と各級地内2区分の合計6区分のうちのいずれかに割り当てられている。そして、昭和41年の旧厚生省社会局長通知により、異なる級地区分に属する市町村が合併する場合には、最も高い級地区分が適用されることとなっている。したがって、市町村合併により級地が上昇した自治体では、最低生活費の外生的な上昇が生じる。こうした「自然実験」の状況を活用し、市町村合併に伴う級地変更が就業率の変化に与える影響を検証する。

3.方法

合併後の市町村を単位として、2001年4月1日から2005年4月1日までに合併した270の市町村をサンプルとして用いる。このうち、級地が上昇したものを含む市町村を処置群、合併前の級地が全て同一であった市町村を制御群とする。差の差推定法を用いて、さまざまな労働者グループの就業率について、処置群における効果を検証する。既存研究と比べた本研究の特長は、次の3点にある。1. 福祉改革それ自体ではなく、最低生活費の意図せざる上昇の効果を評価できること、2. 特定の労働者グループに限定されない制度変更であるため、既存研究より広範な対象への効果を検証できること、3. 福祉受給への影響が指摘されてきた最低賃金の影響を除去できること、である。

4.結果

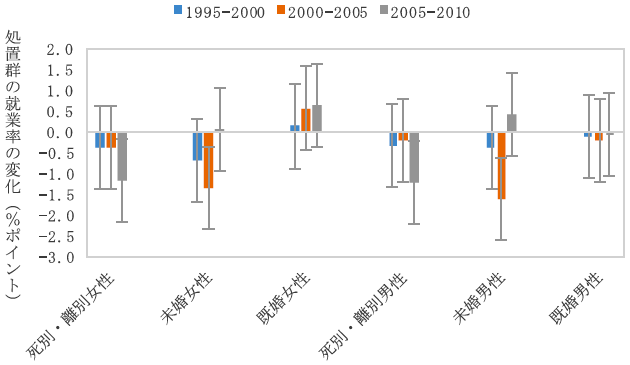

主な結果は次の通りである。(1) 15〜64歳の生産年齢人口全体、ならびに25〜54歳の働き盛り層や55〜64歳の高齢層については、2000年から2005年の市町村合併前後の期間において、処置群の就業率が低下する傾向は認められなかった。しかし、(2) 勤労世代のなかでも貧困率や生活保護の受給傾向の高さが指摘される母子世帯および単身世帯に注目し、25〜49歳の配偶関係別、性別の就業率を検証した結果、未婚の男女について、市町村合併前後の期間のみに、統計的に有意な就業率の低下が確認された(下図)。さらに、(3) 2004年度から2006年度に合併したサンプルを用いて、2000年〜2010年までの長期の効果をみると、25〜49歳の未婚男女のみならず、死別・離別した男女の就業率が統計的に有意に低下したことも確認された。

以上の分析結果は、勤労世代における貧困と生活保護の受給が増加するなかで、就業インセンティブを考慮した所得保障政策を検討すべきであることを示唆している。