| 執筆者 | 陸 毅 (清華大学)/小倉 義明 (早稲田大学)/戸堂 康之 (ファカルティフェロー)/朱 連明 (早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業の国際・国内ネットワークに関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム (第四期:2016〜2019年度)

「企業の国際・国内ネットワークに関する研究」プロジェクト

2011年の東日本大震災の際には、被災地の企業が操業停止することで、それらの企業から部材の供給を受けていた被災地外の企業も生産活動に大きな影響を受けたことが知られている。齊藤有希子RIETI上席研究員らによる研究(Carvalho et al., 2014)は、震災が生産活動に対して間接的に及ぼした影響を定量的に明らかにしている。

しかし、このようなサプライチェーンを通じた間接的な影響は生産活動だけではなく、企業の財務状況にも及ぶ可能性がある。サプライヤーとその顧客企業との取引は、現金ではなく手形など売掛・買掛によるものが多いからだ。このような仕組みの下では、顧客企業が被災した場合、サプライヤーは代金の回収が困難となり、売掛債権が積み上がる。すると、そのサプライヤーは運転資金が不足するために、自身が部材の供給を受けているさらに上流のサプライヤーに対して、手形での支払いの増額や支払い期日の繰り延べを要求することもあろう。このようにして、金融面でも、サプライチェーンの上流へと震災による被害が波及していく。

本稿は、日本全国100万社程度の企業をカバーする東京商工リサーチのデータを利用して(ただし、本稿では製造業企業のみを対象とした)、そのようなメカニズムが実際に作用しているかを定量的に検証した。東日本大震災の被災地内の企業は全体の3%程度であり、被災地外の企業で被災地企業を顧客に持つ企業は1.1%にすぎない。しかし、顧客の顧客(2次顧客)が被災地企業である被災地外企業は全体の30%、3次顧客についてはその数字が71%にまで跳ね上がる。つまり、日本中のほとんどの企業は間接的に被災地企業とつながっている。

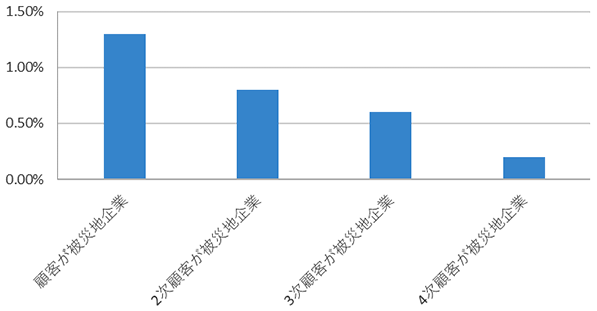

分析の結果、図で示すように、震災後2年たった2013年時点でも、顧客が被災地企業であった場合には、それ以外の企業よりも売掛債権の対総資産比率が1.3%多いことがわかった。この比率の平均は約9%であるので、これはそれなりに大きな影響であると考えられる。

さらに、2次、3次、4次顧客が被災地企業であった場合には、そうでない場合よりも売掛債権の対総資産比率がそれぞれ0.8%、0.6%、0.2%多い。つまり、サプライチェーンで間接的に被災地企業とつながっている企業は、直接被災地企業と取引がなくても、サプライチェーンを通じた波及効果で売掛債権が増えてしまうのだ。ただし、この波及効果はサプライチェーンを遡っていくうちに減退し、4次顧客が被災企業の場合には量的には大きなものではない。

つまり、災害が起きた場合、直接の被害を受けたわけでも直接被害を受けた顧客がいるわけでもないサプライヤーであっても、売掛・買掛の仕組みを通じて、間接的に金融的・財務的な悪影響を被る可能性が大きい。したがって、激甚災害発生時には、政府は被災地内外のサプライヤー、特に中小零細企業の信用状況について注意を払い、必要に応じて金融支援を行っていく必要があろう。

- 文献

-

- Carvalho, V.M., Makoto, N., and Umeno, S.Y., 2014. Supply chain disruptions: Evidence from the Great East Japan earthquake. RIETI Discussion Paper, No. 14-E-035.