| 執筆者 | 宮川 大介 (一橋大学)/大橋 和彦 (一橋大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業金融・企業行動ダイナミクス研究会 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

新しい産業政策プログラム (第三期:2011〜2015年度)

「企業金融・企業行動ダイナミクス研究会」プロジェクト

企業と銀行との間の債権債務関係はローンの供与に始まり返済によって終了するが、当初設定した返済条件通りにこうした取引関係のライフサイクルが完了する訳では必ずしもない。企業側の業況不振による返済資源不足のほか、当初見込まれていたローンの借り換えについて銀行側が対応出来ないなどのさまざまな事情を受けて、しばしば債務返済条件は変更される。

返済条件変更を構成するさまざまな内容のうち、たとえば、返済スケジュールの繰り延べは、債務者に追加的な期限の利益を与えるという意味で新規のローン供与と類似の経済的効果を有しており、重要な金融ツールの1つである。本稿は、こうした重要性にも関わらず、分析に耐え得るデータセットを構築することが困難であるという理由を主として実証的な分析が殆ど行われていない債務返済条件の変更について、独自に収集したサーベイデータを用いて分析を行ったものである。

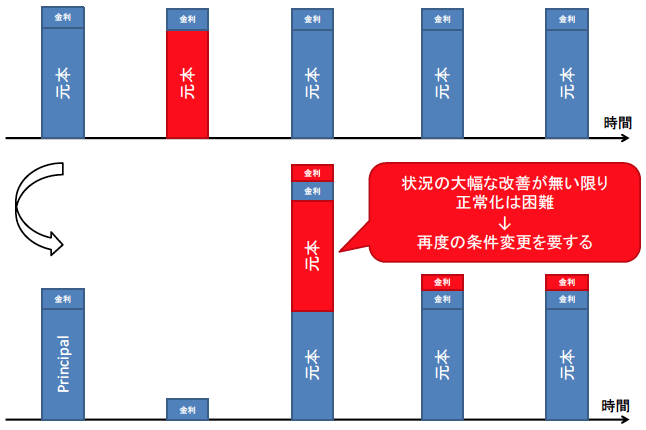

分析上の最大の特徴は、債務条件変更の需要や諾否といった側面に留まらず、条件変更のより具体的な内容として、債務の繰り延べが「暫定的なものか否か」という点に着目した分析を行っている点にある。図1は、短期的な元本の繰り延べを内容とする「暫定的な条件変更(Temporary Debt Restructuring: TDR)」を描写したものである。この例では、何らかのショックにより返済が困難となった元本を、減免することなく翌期へ短期的に繰り延べている。この結果、翌期の返済額が各期における当初返済額の倍程度となっており、状況の大幅な改善が見られない限り返済スケジュールの正常化は困難であることが想像される。このことは同時に、近い将来に企業と銀行が返済条件に関する再度の協議を行う必要があることを意味しており、その意味で返済条件の変更は「暫定的」であるといえる。

こうした「暫定的な条件変更」は経済学的にどう評価されるべきだろうか。いま、元本返済に困難を来した事情が債務者に対する真に短期的な負のショックのみであるとする。この場合、暫定的な対応は、当該ショックに対する有効なバッファーとして機能する可能性が高く、非効率な企業の清算を防ぐ役割を果たすことも期待される。この他、金融機関にとっては、借手企業の将来性に対する不確実性がある中で近い将来における交渉機会を確保しておくことで、ある程度の時間を使って借手企業の事業性を精査する(一種のsignal extractionを行う)ことが可能になるという意義もある。

これらのメリットの一方で、新規のローン供与においてこれまでも指摘されて来た「非効率な企業に対する追い貸し」が、こうした暫定的な条件変更の形で行われる可能性は無いだろうか。上記の通り、ローン供与と返済繰り延べは債務者に期限の利益を与えるという意味では類似の経済効果を有するものである。本来であれば債権カットなどの抜本的な対処を行う必要のある企業に対して、将来性に関する甘い見通しを立てた上で返済を繰り延べることは、非効率な企業に対する新規ローンの供与と類似の行為である。このように、理論的な側面からは「暫定的な条件変更」に対するさまざまな評価が可能であり、正負の効果の何れが勝っているかを評価することは実証的な課題となる。

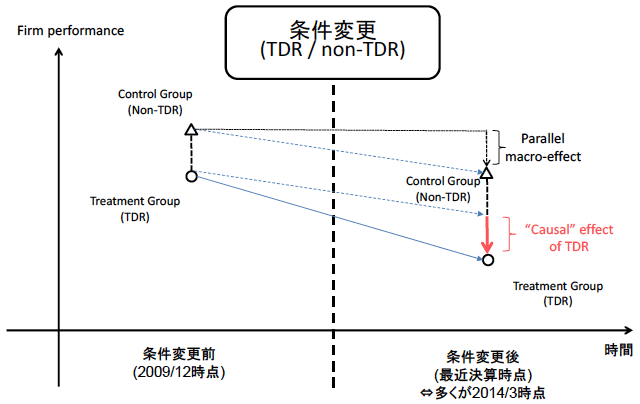

本稿での分析から、分析対象期間(2009年12月から2014年10月)に「暫定的な条件変更」を受けた企業A(その多くは中小企業である)が、企業属性の面で極めて似通ってはいるが「非」暫定的な条件変更を受けた企業Bに比べた場合に、企業パフォーマンスの悪化を示していることが分かった。図2は本稿における主たる結果の定性的な特徴を図示したものであり、同図における"Causal effect"がこのパフォーマンス悪化に対応した個所である。この結果は、企業AとBとの間の条件変更前のパフォーマンスの差異(条件変更前の時点における○と△の縦方向の差)や、パフォーマンス変化を計測する期間におけるマクロショック("Parallel macro-effect")をコントロールした上で得られたものであり、暫定的な条件変更が平均的には企業パフォーマンスの悪化に繋がっていたことを示している。

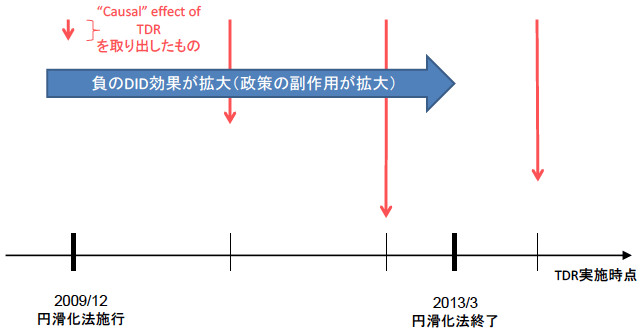

更に、この"Causal effect"を条件変更が実施されたタイミング毎に整理したものが図3である。同図から、中小企業向けの債務返済条件変更の円滑化を企図して2009年12月に金融円滑化法が導入された当初に実施された「暫定的な条件変更」については、当該"Causal effect"が相対的に小さいのに対して、この負の効果が時間とともに拡大していることが分かる。この結果は、世界的な金融危機に端を発する外生的なショックへのバッファーとしての役割が、少なくとも同法の導入当初においては果たされていた一方で、時間の経過とともに本来の意義から乖離した現象が生じていることを意味している。興味深いことに、この"Causal effect"について、条件変更を認めた金融機関の不良債権比率(2009年3月時点)との関係を見たところ、より高い不良債権比率を示す金融機関が行った条件変更について、より大きな負の"Causal effect"が確認されている。

これらの結果は、財務状態の相対的に脆弱な金融機関が、先行きに懸念のある企業の延命を目的とする暫定的な条件変更(=追い貸し)を行う強い動機を持っていたことを示唆している。また、金融円滑化法の導入から長期間が経過するにつれて負の"Causal effect"が拡大していったという結果は、硬直的な政策運営の下で、元々狙いとしていた政策効果以外の予想せざる副作用が生じた可能性があることも意味している。既に述べた通り、「暫定的な条件変更」は、短期的なショックや将来の不確実性を効果的にコントロールすることの出来る重要な金融ツールである。しかしながら、本稿での分析結果は、特定の状況下においてこうした機能が十分に果たされない可能性があることを示唆している。制度の運用状況や個別の金融機関の財務状態・行動に関する適切なモニタリングが期待される。