1. はじめに

新時代の経済成長を担う先端技術分野が出現した際に、標準化がその技術の社会的受容に与えた影響は関心がもたれてきた(Blind and Gauch,2009)。例えば、光触媒の場合、標準化はその学術的価値を高める上で大きな役割を果たしてきたと考えられている(文部科学省, 2008, p.102)。光触媒に係る本田・藤島効果の発見(Fujishima and Honda,1972)では、光触媒性能の測定・評価方法の国際標準化は、光触媒の商品市場の形成に貢献した。さらに、光触媒の商品市場が形成された結果、光触媒の経済価値が高まりその結果として発見の学術的価値が高まった。本稿では、2022年に実施した標準化活動に関する調査結果のうち、先端技術の標準化に関する調査結果の記述的分析と考察を行う(Tamura,2022)。

2. 先端技術の標準化

2.1. 人工知能技術

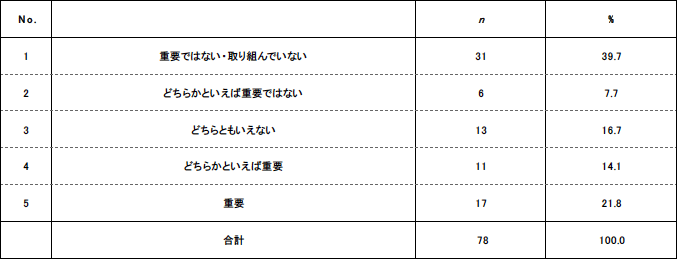

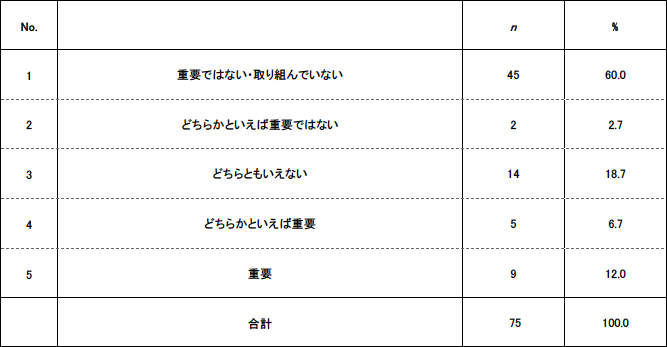

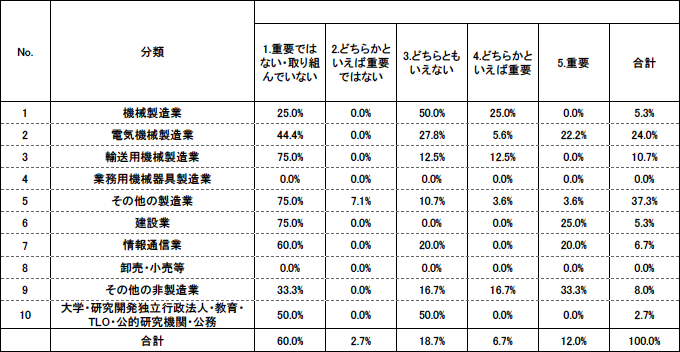

人工知能技術の重要性についての差異を産業別示したものである(表1,表2)。本調査では、一般的に「人工知能」という言葉の重要性について尋ねている。約36%の回答者が、人工知能技術の標準化は 「重要」または「どちらかといえば重要」と回答している。2017~2020年の結果を見ると、おおむねこの2つは約30%であり、人工知能の標準化の必要性に関する認識は、一定程度まで進んでいることが分かる(Tamura, 2019,2020,2021,2022)。

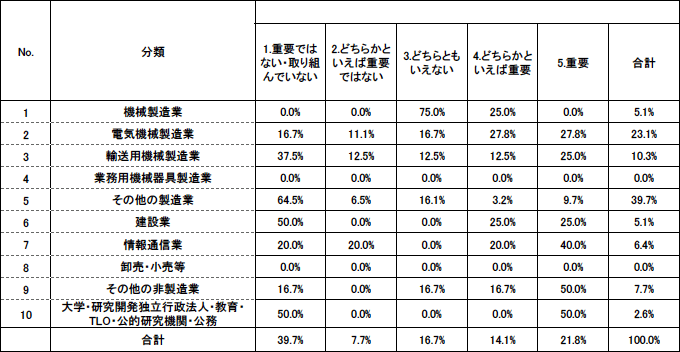

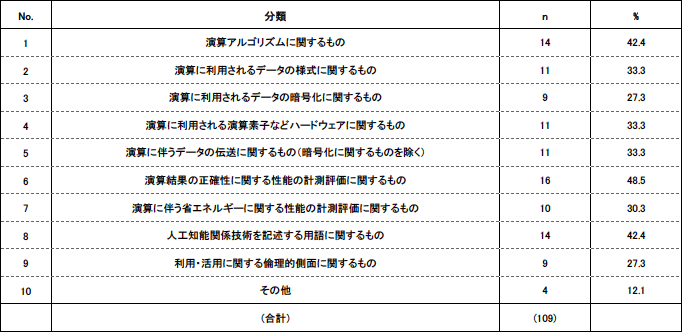

表3は、人工知能技術において、標準化が重要であると考えられた技術領域を示している。性能評価、データフォーマット、倫理面の分野が最も重要であると考えられている。これらの結果は、人工知能技術の性能評価のためのベンチマークを設定することの要求が高いことを示している。性能評価の基準を設定することで、異なる製品やサービスを区別することができる。倫理的側面に関する標準化は、人工知能技術の社会的・法的な乱用を防ぎ、技術や運用に対する信頼を確立するために重要である。

2.2. 量子コンピュータ技術

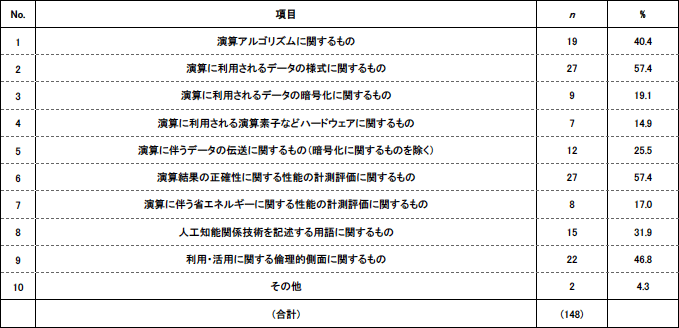

今回の調査では、量子コンピュータ関連技術という一般的な表現により、標準化の重要性を尋ねた。「重要」「どちらかといえば重要」と回答した割合は約19%であり(表4)、前年の14%近くより高いが、人工知能技術の標準化よりは低い。2019年から「重要」とする回答者の割合が増加したことは、量子コンピュータ関連技術の汎用性に関する要求が上昇している可能性を示唆していると考えられる(Tamura, 2021, 2022)。業種別の結果は表5の通りである。

技術の標準化は産業部門を超えた技術受容を促す上で有効であると考えられる。標準化は、産業分野横断的に効果的な技術連携を行うための手段として機能する。General Purpose Technology (GPT)( Lipsey, Carlaw, and Bekar, 2005)の特長は、標準化された技術として解釈することができる。

GPTは、経済成長において重要な役割を果たす技術である。蒸気機関や電気がその例とされる(Helpman and Trajtenberg, 1996)。標準化の進展がGPTへの移行と一致すると考えると、量子コンピュータ関連技術の標準化のニーズの上昇は、本技術がGPTとしての機能を備えつつあることを示唆していると考えられる。

表6に、今後、標準化が必要とされる技術項目を示す。性能評価手法、用語、計算アルゴリズムが主に標準化が重要な分野とされている。性能評価法は,量子コンピュータの性能比較を可能にする。用語の標準化は、新しい技術概念を伝える上で非常に重要である。例えば、ナノテクノロジーが新しい技術として登場したとき、基本的な用語が標準化された(Blind and Gauch, 2009)。計算アルゴリズムの標準化の必要性は、この新しいハードウェア技術に対する効率的なアルゴリズムが模索されていることの表れと見ることができる。

3. 結語

新時代の経済発展につながる技術を見極めて、開発と普及を行うことは重要な政策課題である。GPTは経済成長につながる技術と考えられていることを踏まえると、このような技術を育成するためには、特定の業種のみを対象とする技術開発に加えて、従来の業種の枠組みを超えた研究開発テーマの選定と支援が政策的に重要であるといえる。今日、電気自動車などで、従来にない業種間での共同事業が行われつつある。また、標準化は、GPTの1つの特長である技術の分野横断的利用を可能とする。このように技術を汎用化する機能は、技術の標準化が担い得るこれまであまり強調されてこなかった重要な経済的機能の1つであると考えられる。

謝辞

本稿に関する研究は、JSPS科研費(15K03718および19K01827:研究代表者 田村傑)の助成を受けて実施しています。参考「科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。」(「科研費ハンドブック」[日本学術振興会])