中国の一帯一路構想は、各国の国際的な経済・政治関係を再構築し、グローバル・バリューチェーンを再編してきた。本コラムでは、中国と協定を締結して一帯一路に参加した国への直接投資が、投資国と中国との経済的・政治的関係を基にした戦略によって多様な反応を引き起こしたことを明らかにする。例えば、米国は一帯一路参加国への投資を増加させたが、これは主として中国への戦略的な対抗のためであろう。一方、英国は投資を縮小したが、これは中国に関連する政治的リスクやサプライチェーン・リスクへの懸念を反映していると考えられる。日本の一帯一路参加国への投資はあまり変化しておらず、中国への戦略的スタンスはあまり影響していないようだ。

中国の一帯一路構想は2013年に提唱され、当初はアジア、ヨーロッパ、アフリカを含む中国と世界各地を結ぶ交通インフラの整備を目的としていたが、その後エネルギーやデジタル分野のプロジェクトへと拡大した。2024年までに、149カ国が中国と一帯一路に関する覚書(MoU)を締結し、一帯一路に関連する建設契約は710億米ドル、投資額は510億米ドルに達し、開始以来最高水準となった(Nedopil 2025)。その結果、一帯一路は各国間の国際的な経済・政治関係を再構築し、グローバル・バリューチェーンを再編した。

一帯一路に関する膨大な実証研究の中には、一帯一路が中国との貿易に与えた影響を検証した研究も、グローバル・バリューチェーンの重要な要素である外国直接投資に焦点を当てた研究もある。これらの研究は、一帯一路に参加することで参加国への中国からの直接投資は増加する傾向にあることを示している。これはおそらくインフラ整備による生産・輸送コストの低下や、中国との政治関係の強化による投資の不確実性の低減が要因と考えられる(Nugent and Lu 2021、Yu et al. 2019など)。

中国からの投資に加えて、一帯一路構想は中国以外の国からの投資にも影響を及ぼしている可能性がある。それにはいくつかの理由がある。第一に、インフラの整備は中国に限定されず、あらゆる国からの直接投資を引きつける可能性がある。第二に、中国は一帯一路構想を通じて国際的影響力を拡大しようと意図しているため、一帯一路への参加は中国との政治的連携強化を示すものからである(Huang 2016)。

このような状況下で、国際政治における中国の影響拡大を懸念する西側諸国は、一帯一路参加国に対してさまざまな反応を見せることが考えられる。西側諸国が、中国との政治的結びつきを強める一帯一路参加国への投資はリスクが高いと判断した場合、当該国への直接投資を縮小するかもしれない。しかし一帯一路参加国における政治的・経済的主導権を巡り、中国に対抗する必要があると考えるならば、投資を増やすべきである。

われわれの研究(Todo et al. 2025)は、中国に加え、米国、日本、欧州など西側諸国各国から一帯一路参加国への直接投資におよぼす効果の違いを、世界の二国間FDIデータから積み重ね差の差分析(staggered DID)を用いて検証している。それによって、中国との経済的・政治的関係に応じて、一帯一路が主要投資国においていかに戦略的かつ多様な反応を引き起こしたかを明らかにする。研究から得られた知見は、投資がもはや経済のファンダメンタルズだけでなく、政治的・安全保障的要因によっても左右される現実を浮き彫りにしている。

米国:一帯一路諸国への外国直接投資を通じた中国への対抗

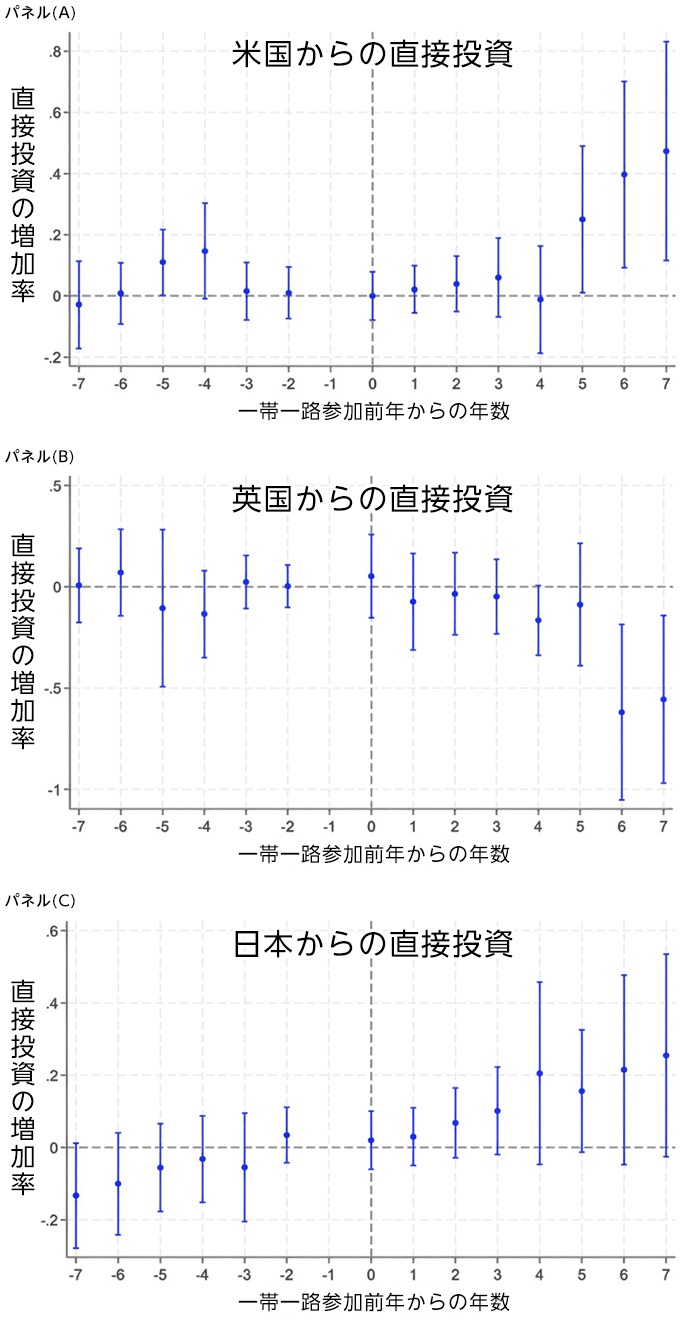

まず実証分析の結果では、図1のパネル(A)が示すように、米国は一帯一路には参加していないが、中国とMOUを締結した一帯一路参加国への投資を増加している。本研究は、その投資の主な理由が戦略的競争であることを示唆している。

中国が経済・技術的超大国に成長し、一帯一路やその他の施策を通じて各国との経済・政治的な結びつきを強化したことは、米中対立に拍車をかけている(Li 2021)。ブルー・ドット・ネットワークやG7のB3W(Build Back Better World)イニシアティブのような取り組みを通じ、米国は一帯一路に代わる選択肢を提供しようとしてきた(Savoy and McKeown 2022)。外国直接投資はその手段の一部である。

実際に、米国企業や開発金融機関は、中国が最も活発に活動しているインフラとエネルギー分野を直接投資のターゲットにしている。例えば、2024年12月にバイデン前米大統領はアンゴラを訪問し、すでにアンゴラの鉄道に多額の投資を行っていた中国に対抗するため、他のG7諸国とともに総延長1,344kmの鉄道プロジェクトを開始した(BBC 2024)。

つまり、一帯一路は西側諸国の関与を必ずしも縮小するわけではなく、場合によってはむしろ西側の関与を増大することもあるのである。

英国:一帯一路参加国とのサプライチェーン連携に伴うリスクの回避

対照的に、英国は一帯一路参加国への投資を縮小している(図1のパネル(B))。この縮小は、特に2018年以降、英国で5G、技術移転、国家安全保障への懸念が上昇したことを受け、中国に関連する政治的およびサプライチェーン上のリスクに対する認識が高まったことを反映している。特に注目すべきは、2019年に英国政府の中国および一帯一路構想に対する見解が肯定的なものから大幅に否定的なものへと転換し、その理由として中国による構造的な脅威(systemic challenges)を公式に挙げた点である(Ashbee 2024)。

サプライチェーンに関する最近の文献は、地政学的な問題に起因する海外の経済ショックに対して、グローバル・サプライチェーンが脆弱であることを示している(Alfaro and Chor 2023)。こうしたサプライチェーンの途絶リスクを軽減するための民間企業の取り組みは、英国からの投資に対してマイナスの影響をもたらしたように見受けられる。

日本:一帯一路に戦略的に対応していないように見える

日本のパターンは中庸である。日本の一帯一路参加国への直接投資は、当該国の一帯一路参加後に増加したものの、その増加は統計的に有意ではないことを示している(図1のパネル(C))。この結果は、中国との戦略的競争を通じたプラスの効果と非友好的な一帯一路参加国とのサプライチェーン最小化によるマイナスの効果が互いに相殺していることを示唆する。

さらに、投資受入国の固定効果の影響を制御した場合、日本からの投資は一帯一路前後の期間でほとんど変化していないことがわかった。これは、輸送インフラの水準や投資に関わる制度といった、データには明確に現れない受入国の特性が、一帯一路後期における日本からの投資増加傾向(わずかではあるが)につながったことを示唆する。この分析は、日本の一帯一路参加国への直接投資が日本の中国に対する戦略的スタンスによって大きく影響を受けていないことを裏付けている。

専制主義と投資

さらに、民主主義の度合いが一帯一路参加国への直接投資にどのように影響するかを分析したところ、専制主義的な一帯一路参加国は民主主義国よりも、中国と米国の双方からより多くの投資を受けたことが判明した。これは、中国はインフラ投資において透明性の制約が小さく政治的に相性のよい専制的なパートナーを好むという先行研究の結果とも一致している(Huang 2016)。米国については、米国が中国と戦略的に競争するために一帯一路参加国へ投資しているというわれわれの解釈と合致する。専制主義的な一帯一路参加国は、民主主義的な参加国に比べて中国との経済的・政治的な結びつきを強化しやすいため、米国は専制主義国への投資をより強く動機づけられるのでろう。

西側諸国は何をすべきか?

つい最近まで、一帯一路構想は多くの加盟国で債務危機や労働紛争を引き起こしたとして批判されてきた。しかし、トランプ米大統領が多くの国に対して高関税を課し、米国国際開発庁(USAID)を閉鎖し、対外援助を縮小したため、現在グローバル・サウス諸国は中国との経済的・政治的な関係の強化に、より前向きになっている。中国はこの変化に迅速に対応し、一帯一路プロジェクトへの投資額は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック期に一時的な縮小があったものの、2024年には最大水準まで増加した(Nedopil 2025)。

Todo et al. (2025)の結果は一帯一路に対して西側諸国が一様に、参加国への投資額を増やす形で対応したわけではないことを示している。とはいえ、グローバル・サウスとの経済的な結びつきを弱めることは、西側諸国のサプライチェーンの脆弱性を高める可能性がある。なぜなら、多様化したサプライチェーンは強靭性を高めることが確認されているからである(Ando and Hayakawa 2021、Kashiwagiほか 2021)。さらに、経済的な結びつきの縮小は、政治的な結びつきの縮小にもつながる可能性がある。したがって、西側諸国は、復活する一帯一路構想への戦略的対応を見直し、サプライチェーンの強靭性と安全保障を高めるために、グローバル・サウスとの経済的・政治的な関係を強化する必要があるかもしれない。

本稿は、2025年11月6日にwww.VoxEUにて掲載されたものを、VoxEUの許可を得て、翻訳、転載したものです。