逆風に備えるか、静観するか──製造業1万5千社へのアンケート

トランプ政権が導入する相互関税措置や分野別関税の引き上げは、日本企業にどのような影響を及ぼし、企業はいかなる対応をとろうとしているのか。経済産業研究所「世界情勢の変化と国際事業活動に関する調査」では、全国の従業員50人以上かつ資本金3000万円以上の製造業企業15,000社を対象に、トランプ関税の影響と対応について調査した。調査期間は相互関税が発表された直後の2025年4月4日~6月17日、有効回答数は1,855社(回収率12.4%)であった。

本調査では、関税の影響、対応の有無、具体的な対応内容について尋ね、保護主義政策が企業戦略や事業構造に与える影響を多角的に捉えた。

“影響あり”企業は規模が大きい──関税ショックの深度と対応格差

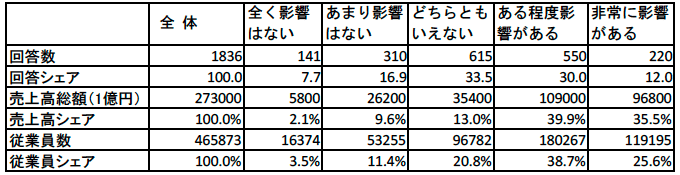

まず米国トランプ政権による関税引き上げの影響について尋ねた結果、影響があると回答した企業は全体の42.0%(「ある程度影響がある」30.0%、「非常に影響がある」12.0%)に上った(表1)。一方、「全く影響がない」「あまり影響がない」とする企業は24.6%にとどまった。

注目すべきは、規模が大きい企業ほど影響を受けると回答している点である。「影響あり」と回答した企業(計770社)は、回答企業全体の42.0%であるにもかかわらず、売上高シェアでは75.4%、従業員数でも64.3%を占めており、日本経済に与えるインパクトという点では、「影響あり」と回答した企業の割合以上に大きくなることが示唆される。

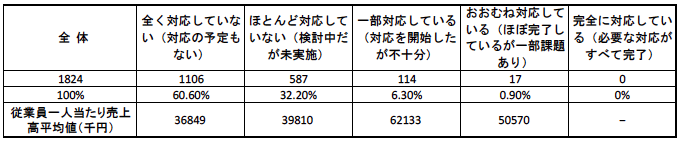

対応実施状況(表2)を見ると、「全く対応していない(予定もない)」企業が60.6%に上り、完了済みの企業はごく少数にとどまる。一方「検討中」は32.2%を占め、対応に向けた準備段階にある企業も一定数存在する。

従業員一人当たりの売上高(平均)の比較では「検討中」の企業が62,133千円と比較的高く、「未対応」企業(39,810千円)を上回っていた。これは、対応力や変化への感度が企業の内部資源と関連していることを示唆している。

加えて、前述のとおり、関税の影響があると回答した企業は、売上高や従業員数の面でも大きな割合を占めており、規模の大きな企業ほど影響を受けやすく、それに応じて対応の必要性や意識も高いものと思われる。すなわち、影響の大きさ自体が、対応への感度や行動を促している側面もある。

ただし、ここで用いている企業パフォーマンスの指標は厳密な生産性指標ではなく、付加価値を反映しているわけではない。また、対応の有無は生産性のみで決まるものではなく、産業特性、サプライチェーンの構造、親会社との関係性など、複数の要因が絡むことに留意が必要である。

価格対応が主流、現地生産化は一部に限定──企業の慎重な対米関税対応

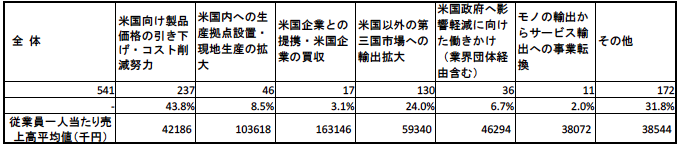

対応検討中・開始中・対応済みの企業に対応内容を回答してもらった結果(表3)を見ると、最も多かったのは「米国向け製品価格の引き下げ・コスト削減」(43.8%)で、次いで「第三国市場への輸出拡大」(24.0%)が続いた。米国政府が関税引き上げによって期待するような「米国内の現地生産拡大」を挙げた企業は8.5%にとどまり、「米国企業との提携・買収」(3.1%)に至ってはごくわずかであった。

この結果は、関税を契機に対米直接投資を促すという米国側の戦略に対し、多くの日本企業が応じきれない可能性を浮き彫りにしている。現地化やM&Aといった積極策に出るのは一部の大企業に限られ、大多数の企業はむしろコスト削減や輸出市場の再編といった“守り”の対応で乗り切ろうとしている。ビジネスモデルの転換(サービス輸出化など)に踏み出す企業もわずかに見られるが(2.0%)、全体としては慎重姿勢が目立つ。

対応別に従業員一人当たり売上高を比較すると、「米国内生産拡大」では103,618千円、「米国企業との提携・買収」では163,146千円と高水準であり、こうした戦略的な海外展開に踏み切れるのは比較的高い経済的余力を持つ企業に限られることがわかる。また、「第三国市場への輸出拡大」(24.0%)を選択した企業は、平均売上高は59,340千円と比較的高く、対応企業の中でも比較的生産性の高い企業ほど、地政学的リスクを回避するために輸出先を第三国へと振り向ける柔軟な戦略をとる余地があることが示唆される。

対応の分岐点に立つ企業──慎重姿勢か構造転換か

今回の調査は、外的ショックに対する企業の対応が、影響の大きさだけでなく、企業規模や経営資源、生産性といった企業属性に規定されることを示唆している。対応が進んでいる企業は、国際展開力や経営資源を背景に対米投資や市場分散を積極的に進めつつある。

一方で、対応を進めていない企業の中にも様々な模索が見られる。対応内容についての自由記述欄には「米国価格に転嫁」、「情報収集・影響評価中」、「親会社に対応一任」など慎重姿勢や体制依存を示す声が多く寄せられた。短期的には様子見の対応にとどまっているものの、中長期的には単なる値上げではなく、製品の付加価値強化や自律的な組織的対応力の強化といった課題に直面する可能性がある。

また、「生産性の向上」、「取引先の動向精査中」といった声もあり、関税引き上げを機に効率改善や供給網の見直しなど構造的な改革に踏み出そうとする動きも一部に見られる。

こうした実態を踏まえると、関税引き上げという外的圧力が日本企業にとって真の転機となるかどうかは、単なる一時的な対応にとどまらず、長期的な視野で構造的な課題に向き合い、対応の“質”を高めていけるかにかかっている。