はじめに

2008年に創設されたふるさと納税は、返礼品の充実、控除上限の引き上げ、ワンストップ特例申請導入による手続き簡素化などもあり、利用が拡大してきた。2023年度には利用者数が1,000万人に到達し、受入額は1兆円を超えた(総務省, 2024)。

ふるさと納税の返礼品と聞くと、肉や魚介・海産物、特に最近は米を思い浮かべる人も少なくないだろう。しかし、返礼品は食品などの特産品だけではない。株式会社インテージリサーチが2024年のふるさと納税利用者に行ったアンケート調査によると、「魚介・海産物」(40.6%)、「肉」(38.7%)、「米」(31.0%)には及ばないものの、寄附先で利用する体験型返礼品である「旅行・体験チケット」(2.5%)、「ギフト券・商品券・優待券」(2.2%)も返礼品として選択されている(小西ほか, 2025)。

体験型返礼品を利用する寄附者の来訪は、現地での飲食、買い物、アクティビティ、宿泊といった追加支出を伴うことが多い。そのため、特産品を送付する場合よりも経済波及効果が大きくなる。

さらには、ふるさと納税をきっかけに寄附者と寄附先の住民が交流を重ねることで、寄附者が観光に来た交流人口から地域と多様に関わる関係人口に転換することも期待される。体験型プログラムを返礼品としている自治体では、相互交流により事業者と寄附者の継続的な関係が確認されている(芦澤ほか, 2020)。レッドホースコーポレーション株式会社によるアンケート調査においても、体験型返礼品利用者の90%が「寄附で訪れたまちにまた訪れたい」と回答している(レッドホースコーポレーション, 2023)。

そこで、本稿では、ふるさと納税における体験型返礼品を活用した地域活性化の可能性について、都市部の住民との交流を意識し、関東地方の状況を踏まえて検討する。

体験型返礼品の提供状況

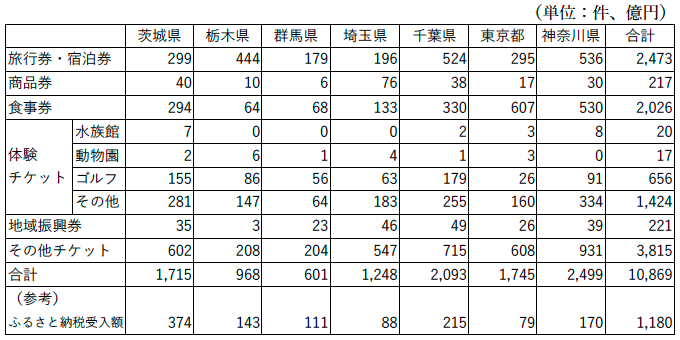

まず、ふるさと納税仲介サイトを横断比較できる「ふるさと納税ガイド」(https://furu-sato.com/)で紹介されている「旅行券・ギフト券」返礼品数を確認する(表1)。

品目別では、「その他チケット」を除くと「旅行券・宿泊券」「食事券」「体験チケット(その他)」の順に多い。都県別には神奈川県、千葉県、東京都と続き、ふるさと納税受入額の最も多い茨城県の返礼品数は東京都よりも少ない。返礼品として供給できる特産品に限りのある南関東の都県において、体験型返礼品が積極的に活用されていると考えられる。

地域による品目の違い

続いて、都県ごとの体験型返礼品の品目の違いを特化係数(各項目における関東地方全体の構成比を基準として、各都県の構成比が全体の何倍かを示す指標で、1以上であれば全体よりも比較優位にあると評価される)によりみていく(図1)。

品目別の特化係数は、「旅行券・宿泊券」は栃木県(2.02)、群馬県(1.31)、「商品券」は埼玉県(3.05)、「食事券」は東京都(1.87)、神奈川県(1.14)、「体験チケット(ゴルフ)」は群馬県(1.54)、茨城県(1.50)、栃木県(1.47)、「体験チケット(その他)」は茨城県(1.25)、栃木県(1.16)、「地域振興券」は群馬県(1.88)、埼玉県(1.81)、「その他チケット」は埼玉県(1.25)で高い。

品目別の特化係数の違いは、各都県の観光客の受入状況を反映している。

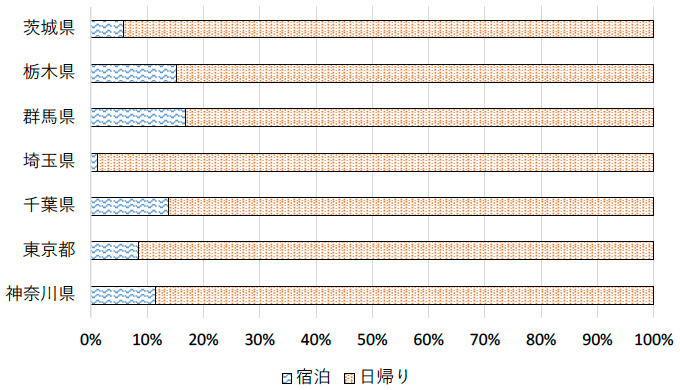

比較可能なデータがそろっている2018年(コロナ禍前)における観光客の宿泊・日帰りの割合をみると、宿泊客の割合は群馬県(16.7%)、栃木県(15.2%)、千葉県(13.9%)の順だった。東京都(8.4%)、茨城県(5.8%)、埼玉県(1.1%)は10%を下回っていた(図2)。

宿泊客の割合が高い群馬県、栃木県は「旅行券・宿泊券」のほか、現地でのアクティビティなどに利用できる「体験チケット(その他)」や「地域振興券」を提供し、宿泊客の誘客を図っていると思われる。一方、日帰り客の割合が高い埼玉県や東京都は「商品券」「食事券」「地域振興券」の提供を通じて日帰り客を取り込もうとしている。体験型返礼品の提供にあたっては、来てほしい人のニーズや利便性への対応も重要になる。

地域による対象の違い

ところで、体験型返礼品の対象に、地域による違いはあるのだろうか。

「体験チケット(その他)」に分類されている体験型返礼品のうち、ウォータースポーツ、農業、文化体験、施設見学等は多くのところで体験できる。

ウォータースポーツではカヌー、SUP、ラフティング、ダイビング、サーフィン、農業においては農業体験のほか、いちご狩り、ブルーベリー狩りが多い。これらの体験の質は、自然環境、インストラクターやガイドで変わってくる。一方、文化体験や施設見学等の質は、何を対象にするか、インストラクターやガイドによって変わる。

文化体験は、陶芸(茨城県笠間市)、日本茶産地での茶園見学、茶道(茨城県古河市)、江戸小紋染、江戸切子(東京都墨田区)、芸者お座敷(神奈川県箱根町)など地域文化に触れられる返礼品も少なくない。地域の人材を生かしたコーヒーブレンド製作(千葉県銚子市)、手編み体験(東京都八王子市)、マジック教室(神奈川県相模原市)、天然香水調香体験(神奈川県鎌倉市)もある。

施設見学等には、特色ある民間事業者と連携したワイナリー見学(栃木県足利市)、ラジオ生出演(埼玉県熊谷市)、電車の貸し切り(千葉県銚子市)、スマートシティ見学(神奈川県藤沢市)、花火観覧(群馬県下仁田町、東京都足立区、東京都府中市、神奈川県逗子市)のような返礼品もある。

文化体験や施設見学等は、差別化の余地が大きく、また、都市部においても行いやすい。自治体と地域の民間事業者、住民が緊密に連携し、充実させることも可能である。

おわりに

ここまで、ふるさと納税における体験型返礼品を活用した地域活性化の可能性について、ふるさと納税ガイドに掲載されている情報をもとに関東地方を対象に確認してきた。

体験型返礼品においては、自然、文化といった素材だけでなく、地域の民間事業者や人材の活用も鍵となる。民間事業者や人材を前面に出すことで、立地の制約にとらわれず、創意工夫によって拡充できる。内閣官房が全地方公共団体(全都道府県、全市区町村)を対象に実施した調査によると、2023年度に「関係人口の創出・拡大」に関する取組を実施した1,407団体のうち554団体(39.4%)が「個人版ふるさと納税を行った人の関係人口化に向けた取組」を実施していた(内閣官房, 2024)。メールマガジン配信、ダイレクトメール送付、交流イベント開催などに取り組まれている。

自治体と地域の民間事業者、住民が緊密に連携し、必要に応じて専門家の協力も得ながら地域の魅力を生かした体験型返礼品の開発や情報発信、寄附者との交流をさらに進め、寄附者の来訪、地域の人々との交流、経済波及効果や関係人口の拡大、移住につなげていくことが期待される。