1. はじめに

標準化は従来の生産プロセスや製品の外見に係る技術の特定化から、社会安全やICTサービスに係るデザインの特定化(例えば ピクトグラム)等による情報伝達手段へと役割を拡大してきている(注1)[1, 2]。このために、企業等の関連する活動の定量的把握は政策立案上、重要な意義を持つ。

本稿では、企業等が2019年中に実施した標準化活動に関する、筆者が実施した調査結果の主要項目を紹介する[3]。調査は組織内の標準化活動を対象としており、調査対象者は、企業や研究機関を含む日本の組織とした。本調査の目的は、企業等が標準化活動をどのように、どの程度実施しているかを把握することを通じて、標準化活動のマネージメントについて有用な知見を得ることである。本調査は2017年、2018年の調査に続く第3回の調査となる[4, 5]。

今回の調査では、標準化団体における開示研究情報に係るガバナンスに関する調査項目を新たに追加している。著者の知る限りでは、関連する調査としては初めてのものであると思われる。従来の項目については継続的に実施を行い、調査結果の比較を通じて (1)標準化活動の程度や、(2)標準化活動に関する組織の整備といった項目で、目安となる計測値が得られた(注2)。

今回から調査方法については、結果提出のDX化を行い、また各回答者に調査者である私から直接回答依頼する方式をとった。調査対象者の総数は約170者である(回答数は92件であり、回答率は約50%であった)。調査対象は、売り上げが100億円以上であったことのある法人等で、過去2回のいずれかの調査の際に回答があった者を対象としている。調査実施期間は2021年4月から7月中旬の間である(注3, 注4)。

2. 結果

2.1. 標準化の実践の程度

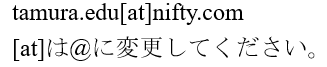

表1は、標準化活動を実施している機関の数を示したものである。回答者のうち、67%(62 件)が標準化活動を実施していると回答している。これは、前回調査の 62%(78 件)とほぼ同数である。これまでの結果を比較してみると、標準化活動の実践率は両年とも同程度であることが分かる[3, 4]。

2.2. 標準化活動に係る組織設計

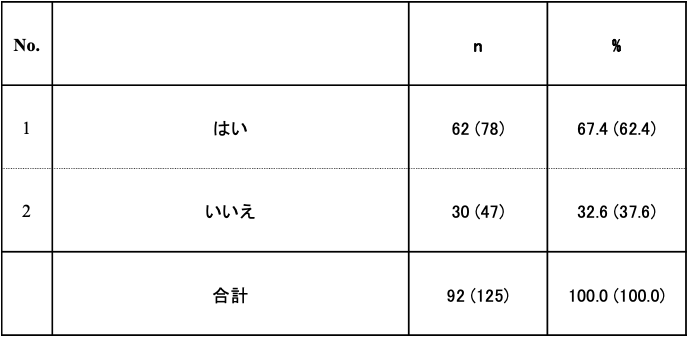

標準化活動を統括する組織の整備については、「整備している」と回答した者が33件(約40%)となっている(表2)。割合については、前年の結果(42.6%)とほぼ近い結果となっている。過去3年間の調査においては、概ね同程度の結果が得られており、標準化活動に関する組織整備は一定の程度進んでいることが分かる。

2.3. 標準化活動を実施しない理由

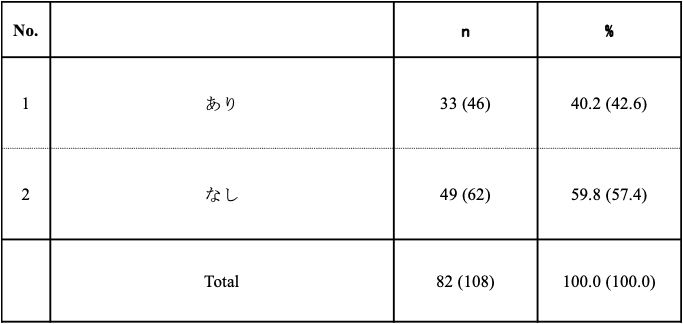

政策的に重要と思われる、標準化活動を実施していない理由について調査を行った。最も割合が多いのが、「自社製品・サービスの市場化のために標準化活動は必要ない」、および「自身で標準の策定を行うより、策定された標準を利用している」である(それぞれ42.9%)。企業が標準化活動を行うか否かは、供給している製品やサービスに体化される技術の特徴によって影響されることを示している。1つは、技術自体の市場が既に確立している場合には、自身で新たに標準化に取り組む必要はないであろう。この場合は、既存の市場で利用されている標準技術を利用すればよい。他の背景は技術の市場化自体に標準化が必要でない場合である。

次に選択されている項目は、「実施のための組織体制の整備ができていない」、「実施のための人材が不足している」である(それぞれ14.3%)。この項目は、主に経営上の組織能力および経営資源によるものである。戦略を実施するためには、実施のための内部組織が必要となる[6]。標準化活動の実施のためには、経営能力の向上が必要であることが示されている。

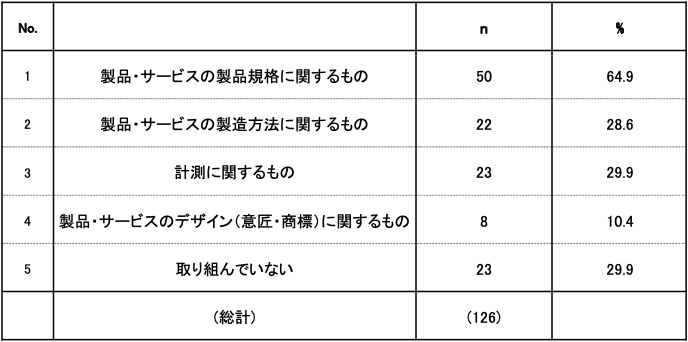

2.4. 標準化活動の種類

実施している活動の中では、製品規格や製造方法に関する標準化活動が最も多く(64.9%)、次いで測定(29.9%)、製造工程(28.6%)の順となっている(表4)。デザインやシンボルに関する活動は10.4%であった(複数回答可)。実施されている標準化活動の種類の傾向は前年とほぼ同様の傾向になった。製品規格に関する標準化は、財やサービスに関する規格と理解することができる。一方、製造方法に関する標準の場合は、自身の財やサービスを提供するための製造工程に関する標準化である場合と、供給する財やサービスが、製造プロセスに関するものである場合の標準化の両方が該当すると解される。

デザインや記号に関する標準化活動が一定程度あることが、これまでの調査結果と同様に示唆されており、社会システムを構築する上で必要となるデザインやシンボル(例 非常口のピクトグラム)に関する標準に関する活動を示しているものと考えられる[5](注5)。

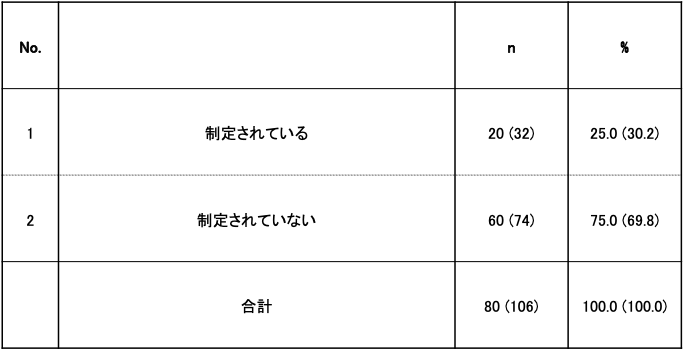

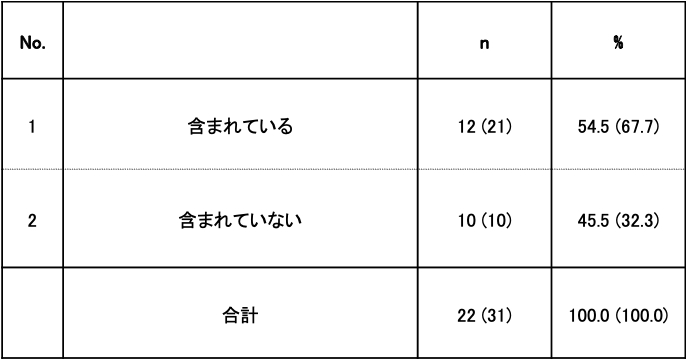

2.5. 標準化活動に関するガイドラインの制定

回答中の約2割が標準化活動のための制度的なマネージメント・ガイドラインを策定している(表5)。ガイドラインを策定した企業の約55%が、標準化活動に関するマネージメント・ガイドラインに営業秘密保護の項目を盛り込んでいると回答している(表6)。いずれも結果とも前年の調査結果との比較では同程度の調査数値が得られている。先行研究における事例分析において明らかとされた結果を裏付ける結果となっている[8]。

技術流出防止事項の導入

2.6. 標準化団体における研究開発情報管理

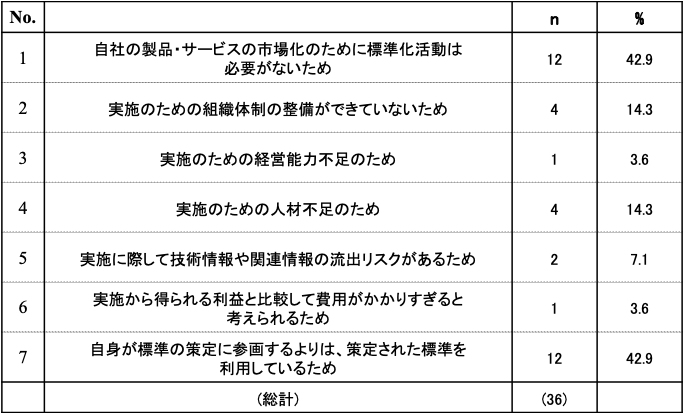

今回の調査では、標準化活動が行われる標準化団体(standards development organization [SDO])における、公開情報の取り扱いについての調査を実施している。団体によって、実質的に組織としては何も対応していないところから、ある程度の対応をとっているところまで、かなりの差があることを示唆する結果が得られた。標準化活動においては、各参加者が標準化しようとする技術内容を公開する必要がある。その意味では、学術成果を発表する学会の活動に近い面もある。しかし、学会での発表については、学術領域における研究成果のオーサーシップの保護の観点から、剽窃等の問題は、研究不正とされ、学術的にも、社会的にもさまざまな制裁を受ける。このような、共通ルールに基づいて、学会運用や関係する学術システムも整備されている。一方で標準化団体における研究情報の取り扱いは、十分に整備されていないと思われる。

先行的な研究では、間接的に、標準化活動に伴う情報流出が周辺に与える外部性を分析している事例(得た情報を利用する側にとってはメリットがあるとのコンテキストで論じられている)があるが、見方を変えれば、関連している研究関係情報が周辺に流出している傍証となる[9, 10, 11]。開発した研究成果に係る機密情報を保持しつつ、事業者が望む標準化を行うこうことができる体制の整備は重要な政策課題である。

(情報非開示契約 [NDA]等の有無)

![表7. 標準化団体での標準化活動における開示情報管理ガバナンス(情報非開示契約 [NDA]等の有無) 表7. 標準化団体での標準化活動における開示情報管理ガバナンス(情報非開示契約 [NDA]等の有無)](/jp/columns/data/a01_0666_table_7.png)

3. まとめ

本調査は3回目の実施であり、過去3回の実施により得られてデータの比較を通じて主要の項目における、おおよその数値の妥当性を見ることが可能となった[3, 4, 5]。学術的には、一定の成果を上げて取りまとめることができたことを意味する。とりわけ、標準化活動を実施している企業等の割合は約60%であった(表1)。また、標準化組織を整備している企業等の割合は約40%であるとの目安の数値が得られた(表2)。

第二に、新たに今回の調査では研究開発情報に関するガバナンスについての調査の実施を行い、SDOにより対応に差がある実態が明らかとなった。SDOにおける情報公開は、標準化活動を行う上で、避けえない情報開示であり、情報流出の管理は、参加者側に求められるとともに、SDO側でも体制整備と、参加者側に整備時状況の情報公開が求められる。標準化活動実施に係る重要な課題である[11]。

本調査は、回答者に調査実施者から直接、回答依頼や質問への対応を行った。調査を通じて回答者への情報提供ができたとともに、回答者との間で双方向のコミュニケーションを得ることができたという長所があった。また、かなり高い回答率(50%以上)を得ることができた。コロナウイルスの感染防止の関係で行動制限がある中での実施において、これだけの回答をいただけたことについては、回答依頼をお願いした方々に対して、この場を借り、厚くお礼を申し上げたい。

本調査の結果については、日本国内(日本産業標準調査会(JISC)、経済産業省の関連部局、日本規格協会等)及び、国際機関(ISO, IEC及びOECD等)への情報提供を行い、標準化活動の実施割合などの本調査における主要指標について国際比較が可能な体制の整備構築に貢献することとしている(注6)。

謝辞

本調査の実施に際して、多忙な中、調査回答依頼をさせていただいた方々及び回答にご協力いただいた皆様には、厚くお礼を申し上げます。

本稿のコラムに係る調査は、JSPS科研費(15K03718および19K01827:研究代表者 田村 傑)の助成を受けて実施している。注)「科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等については、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。」(「科研費ハンドブック」[日本学術振興会])