1. 序論

早期の市場化を通じた研究開発成果の最大化のためには、研究開発の結果が得られたのちに標準化への取り組みを開始するのでなく、当初より標準化を研究開発事業の中に統合したマネージメント・システムの構築が必要である。研究開発成果の市場化を重視した研究開発マネージメントの構築はイノベーション・システム構築の観点から重要な政策課題となっている。

このような研究開発体制の推進のためには、標準化に係る事業評価システムの整備も併せて必要となる。標準化に係る事業評価手法の開発は取り組みを進めていくべき課題となっている[1][2]。本稿では、自身が政策担当者として試行錯誤しながらシステム設計に取り組んだNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の第2期中期計画期間における標準化活動に係る政策評価の制度設計上の論点と背景の説明を簡潔に行う(注1)。

標準に関する政策評価手法は、これまでも十分に手法が確立していないことから、理論的側面の研究とともに、個別に実施事例を積み重ねることを通じた、知見の蓄積が重要である。このことから本稿で紹介する事例は、実務家や学術研究者が研究開発機関及び国等の標準化活動に係る評価システムを設計する際の参考になると考えられる。併せて、世界的に知見の蓄積が必要となっている分野でもある[1][2]。紹介する内容がイノベーション・システム改革に役立てば幸いである。

2. 研究開発政策評価システムの概観

2.1. 枠組み

NEDOは国立研究開発法人であることから、プロジェクトの評価において独自の評価システムを取っているものの、具体的な制度設計においては、国が行う研究開発事業に関する評価制度を基本としている(注2)。

国の研究開発プロジェクトの評価(政策評価及び施策評価)に係る第一次指針(「国の研究開発評価に関する大綱的指針」)は、1997年に内閣総理大臣により制定された[3]。旧通商産業省(現経済産業省)では、第一次指針の策定と同時に、所管する研究開発事業や国立研究開発法人が行う研究開発プロジェクトや研究開発機関の評価指針を決定している[4](注3)。

評価対象は大きく分けて以下の2つに分類されている。(1)個別の研究開発プロジェクトに関する評価(成果を研究開発プロジェクトベースで見る事後評価)と、(2)研究開発を行う機関全体の評価(組織的な研究開発の成果を見る機関評価)に大別される。

政策評価には(1)データ、(2)指標、(3)目標値の3つの要素が必要である。(1)目標指標と(2)目標値は、政策的に意味があり実現可能なものでなければならない。達成度評価では、政策に正しい意味があり実現可能な目標値のみが政策評価の前提となる。誤った成果目標の設定は研究開発活動に悪影響を及ぼす。このことから目標や達成目標数値を適切に設定するには、評価に使われるデータや政策目標に対する深い理解と洞察が必要不可欠である。

2.2. 現状

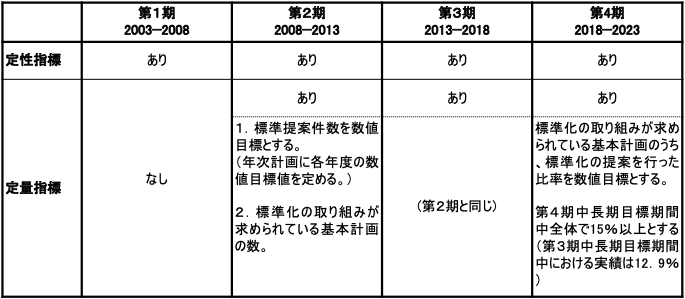

NEDOでは研究成果の標準化の成果に係る定量評価指標導入の取り組みが推進されている[5][6][7][8]。標準化活動の評価手法については、これまでも学術的な議論がなされてきている[1][2]。しかし引き続き課題が多い。日本の第五期科学技術基本計画(2016~2020年度)においては、標準化の目標は定性的なものしか記載されておらず、2019年時点では定量的な数値目標は記載されていない[9]。

3. 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事例

3.1. 背景

NEDOの研究開発評価に係る目標値の設定は、5年ごとに策定される中期計画に基づいている。これまでに、第1期(2003-2008)、第2期(2008-2013)、第3期(2013-2018)、第4期(2018-2023)の計画が策定されている[5][6][7][8]。NEDO第2期以前(第1期中期計画)では、標準化活動を評価するための「定性目標」のみが設定されていた。これは、標準化のための定量的評価手法の設計がまだ試行錯誤されていたためである。

3.2. 解決すべき課題

NEDOでは、「標準化すべき」研究開発成果のみについて標準化成果の達成度を評価する仕組みを設計する必要があった。言い換えると、標準化に適さない研究開発成果に無理に標準化を求めない仕組みを用意することが必要であった。

NEDOがICT分野のみを研究プロジェクトの対象としている場合は、ほぼすべての研究成果について標準化に係る評価の対象としても、妥当と思えるが、NEDOは広い分野(例えばICT以外のバイオテクノロジーやエネルギーなど)を研究プロジェクトの対象としている。すべての研究開発成果が必ずしも事業化のために標準化を必要としない。場合によっては、標準化が研究成果の事業化の妨げになる可能性もある。

加えて、数値目標として、成立した標準を目標とすべきであるかが論点となった。標準の場合には、提案ののち標準として認められる際に通常、標準策定団体での合意が必要である。合意が得られるかどうかは、予見性が低い。また、審議により内容が変更されることが十分にある。このため、標準としての成立件数を数値指標とすることについては相当程度に不確実性が高い目標であるとの指摘があった。

3.3. 採用された評価設計

課題を克服するために、

(1)5年程度の中期計画では数値目標は定めず評価の手法(評価指標)のみ定める、

(2)評価指標について年度ごとの年次計画での数値目標を定める、

2段階に分かれた数値目標に基づく定量的評価システムの導入を行った(注4)。

この制度の特徴として、標準化活動を年度ベースと中期計画期間ベースの両方でモニタリングすることができる点があげられる。これにより、NEDOは、毎年の開始前に研究開発の成果内容を考慮して、標準化を行うことが妥当な研究のみに合理的な数値目標を設定することが可能となる。5年間の中期計画期間の評価は、年間目標の達成度の積み重ねで評価ができる。

また、目標指標としては、標準として「成立件数」でなく、「提案件数」を数値の目標とすることとなった。これは、政策目標の実現のためには、予見性のある実施可能な目標の設定が必要であるためである。ここでの政策評価は達成度評価である。このため、予見性のない目標は、達成のために投入される政策資源量(資金、及び人員)の事前の見積もりも困難となる(両方とも無限に必要との見積もりになる)ので、コスト・ベネフィットの比較分析ができず適切な目標であるとは言えない(注5)。

3.4. 標準化活動推進のための関係省庁内での事例共有

標準化に関連する政策評価などの知見やベストプラクティスを蓄積するために、「国際標準化に関する関係府省庁連絡会」(2007年)を設置し、各府省庁の標準化政策の取り組みについて情報交換する機会を設けた。この連絡会の事務局は、日本工業標準調査会(JISC)が行った[10](注6)(注7)。標準化は幅広い製品やサービスを対象としているため、日本の行政には複数の省庁が関与している。このため課題を共有して解決を図る取り組みは有益である。しかし実施当時は各省庁間で情報を共有する仕組みが十分でなかった。

日本と同様に、産業界の管轄が複数の省庁に分かれている例が多くの国で見られることから、日本の取り組みは国際的にも良い参考例であると考えられる。

4. まとめ

研究開発政策、施策の評価は、その手法の高度化のための理論的な開発が重要であると共に、実施可能な手法の開発が重要である。その意味で、導入された評価制度の背景にある論点や課題についての情報が、趣旨を踏まえた制度の適切な実施や、今後の改善を図るうえで必要不可欠である。このことから、NEDOの事例において、標準化に関する数値目標が初めて導入された際の論点やその背景の紹介を行った。今後、関係する課題に取り組む際に参考になれば幸いである。

謝辞

本稿に係る研究は、JSPS科研費(19K01827:研究代表者 田村 傑)の助成を受けて実施している。