われわれは複雑な経済現象に対する「説明」を求めている。その「説明」のための枠組みが経済理論であり、「説明」が説得的かどうかは理論的な予測と実証的な観察が一致するかで決まる。ある理論が経済現象をクリアに「説明」できると、我々はその理論の妥当性を疑わない。しかし、単純な観察で理論の妥当性を評価してしまうと、その理論が不正確な「思い込み」を発生させることがある。

著者は、RIETIのDP「日本の世帯属性別貯蓄率の動向について:アップデートと考察」(18-J-024)を含む大野太郎氏との一連の共同研究で、日本の貯蓄率の動向に対する通常な説明がそうした「思い込み」を生み出している可能性を指摘している。以下では、なぜ通常の説明が誤っているのか、どのような思い込みが発生しているのかを以下で論じる。

ライフサイクル理論と日本の貯蓄率

日本の家計貯蓄率は、長期的に見ると大きく低下してきている。貯蓄率とは、可処分所得のうち貯蓄(=消費されなかった部分)の割合を示す指標であり、人々が将来に備えて資産をどれだけ蓄えているかの指標とされる。マクロ経済学では、貯蓄率が高いほど高い経済成長率が高いとされる。その貯蓄率のもっとも代表的な統計である国民経済計算(SNA)によれば、1980年代には20パーセント前後を推移していたマクロ貯蓄率は、現在はほとんどゼロパーセントとなっている。ここ数年は、貯蓄率に上昇トレンドがみられるが、その上昇幅は数パーセントにとどまっており、かつてほど貯蓄率が高くないという傾向は顕著である。

この貯蓄率の低下は、ライフサイクル理論と高齢化の組合せによって「説明」されている。ライフサイクル理論によれば、家計は生涯を通じて消費を一定に保とうとするため、所得の高い現役時代は多くの貯蓄をし、引退して所得が低下すると貯蓄を取り崩すとされる。つまり、若年層の貯蓄率は高く、高齢層の貯蓄率は低い(マイナス)という理論である。

そのため、高齢化とは、貯蓄を取り崩す層の割合が増加することを意味することになる。このライフサイクル理論と高齢化の組み合わせによって、個々の家計の貯蓄率が変化しなくてもマクロ的に貯蓄率が低下することが「説明」できる。

高齢化が進んでいることは明白であり、ライフサイクル理論は現代経済学の重要パーツとして多くの経済学者が認められていることから、この「説明」は極めて説得的とされてきた。この「説明」によれば、日本の貯蓄率の低下は家計の最適化行動というミクロの意思決定と高齢化という人口学的な現象の結果であり、マクロ経済政策の側面からは不可避な要素となる。

この考察から、多くのエコノミストは貯蓄率の低下は避けられないと考えている。高齢化は、労働力人口の低下に加え、資本蓄積の減速をもたらすことになり、日本の経済成長に対する悲観的な見方の根拠となってきた。

高齢化は貯蓄率低下の主因か?

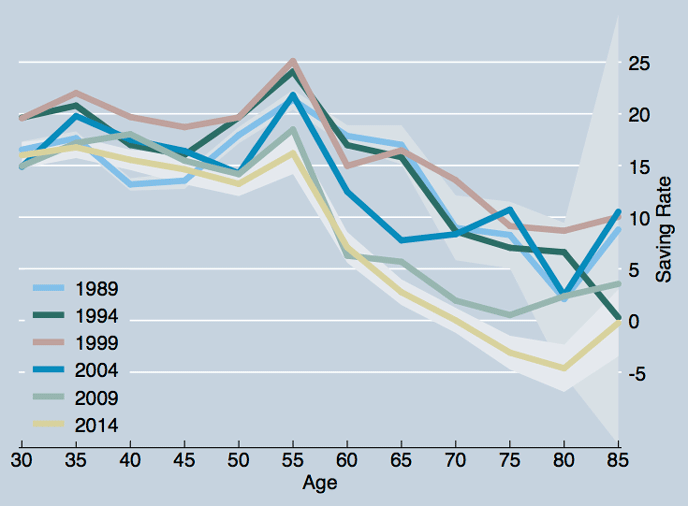

一見すると極めて説得的なこの「説明」であるが、より詳細にデータを見ていくと、実は必ずしも正しいと言えない。このライフサイクル理論に基づく説明では、年齢別に見れば貯蓄率はほぼ一定で、年齢別の人口構成の変化がマクロの貯蓄率を低下させるという論理構造になっている。しかし、下の図に示すように、年齢別の貯蓄率は大きく変化しているからである。

この図は、1989年から2014年の全国消費実態調査を使った独自推計の結果である。年齢別の貯蓄率を正確に把握することは様々な調査・統計上の制約により困難であったが、宇南山・大野(2017a, 2017b, 2018)は複数の統計を組み合わせることで信頼性の高い推計を可能とした。

この図によれば、どの時点でも世帯主年齢が 60歳くらいまで貯蓄率はほぼ横ばいで、高年齢層になるにつれて低下する傾向が見られる(注1)。その意味ではライフサイクル理論と整合的な年齢別プロファイルである。しかし、高年齢層の貯蓄率の水準は1989年と2014年で大きな違いがある。2004年くらいまでは、70歳以降でも10%程度あった貯蓄率が、2014年調査ではマイナスの水準まで低下している。この事実は、マクロの貯蓄率の低下の原因は「貯蓄率の低い高齢者の割合が増加したこと」だけでなく「高年齢者の貯蓄率が低下したこと」も一因であることを意味する。

さらに、各年齢層の人口比率での加重平均であることに注意すれば、それぞれの要因がマクロの貯蓄率の低下にどれだけ寄与したかを計算することができる。宇南山・大野(2017a)では、年齢別の人口構成の変化がもたらした変化は、貯蓄率の低下幅全体の最大35%程度で、65%以上は年齢別の(特に高齢者の)貯蓄率が低下した結果であることを示している。つまり、マクロの貯蓄率の低下が「高齢化がもたらされたものであり、不可避である」という考え方は「思い込み」に過ぎないのである。

マクロ貯蓄率の低下の真因

宇南山・大野(2018)では、高齢者の貯蓄率が低下した理由についてある程度の事実の整理をしている。現状までで分かっていることは、高齢者の貯蓄率の低下は、戦前生まれに比べ戦中・戦後生まれの高齢者の貯蓄率が低いことで発生したということである。さらに、その戦中・戦後世代の高齢者の低い貯蓄率は、消費が多いことではなく所得が低いことが原因であること、所得の源泉別にみれば世代ごとの所得の違いは財産収入と公的年金の違いによって発生していることまでが分かっている。

戦前生まれの高齢者は、バブル崩壊前に引退をしており、高い財産収入を得ていた。それに対し、バブル崩壊後に老後を迎えた戦中・戦後世代では、低金利・ゼロ金利政策によって財産所得は激減している。さらに、公的年金の財政悪化に伴い、年金給付水準も引き下げられつつあり、所得水準は戦前世代よりも大幅に抑えられてしまっている。

つまり、高齢化そのものがマクロ貯蓄率の低下の原因ではなく、バブル崩壊による金利低下、公的年金財政悪化による年金給付水準の低下こそが貯蓄率低下の真因なのである。高齢化という人口学的現象が原因であるならば、貯蓄率低下に対応して経済政策ができることはほとんどない。しかし、金利や年金の水準という経済的な要因が理由であるならば、経済的枠組みで対応が可能なはずである。

マクロの貯蓄率の低下は、経済成長に対する大きな制約となる。日本経済のさらなる成長には、貯蓄率の引き上げは必須である。高齢化によって貯蓄率の低下は避けられないという「思い込み」を捨てて、打開策を見つけ出す必要がある。そのためには、個々の家計の貯蓄率の決定要因を考察しなければならない。その意味で、年齢別貯蓄率が計算できるようになった現状は、まだ正しい考察へのスタートラインに立ったばかりである。