Go To Travelキャンペーンをめぐって、医療関係者や地方自治体の首長から、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」)の拡大を助長するのではないかと懸念の声が上がっている。一方、観光関連サービス業、特に宿泊業は東京オリンピック・パラリンピック延期の影響も加わって深刻な状況にあり、このままでは倒産・廃業が相次ぐ可能性もある。サービス業の生産性、時間の柔軟化といった観点からこの問題について考える。

変動が大きい宿泊業の稼働率

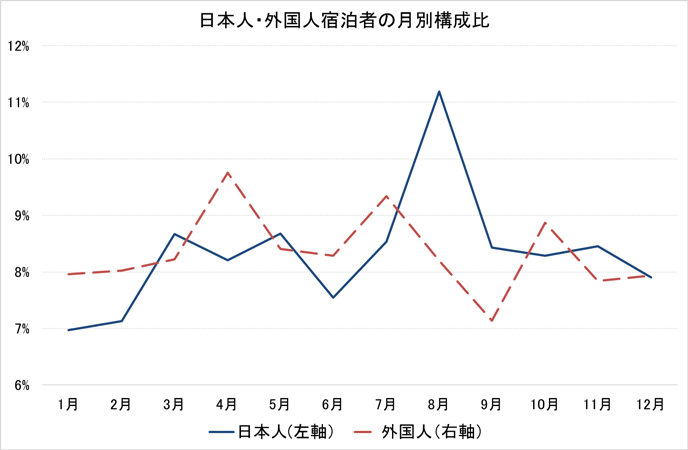

日本人宿泊客は、季節的には夏休みに当たる8月に非常に大きなピークがあり(図1参照)、それ以外ではGWや国民の祝日を含む三連休などに極端に集中する傾向がある。図は2019年の数字を用いているが、それ以前の年も基本的なパターンは同様である。特定の時期に客室稼働率が高くなる一方で閑散期や平日の宿泊者は少なく、極めてヴォラティリティが高い。一方、外国人宿泊客数は日本人の約1/4だがその季節パターンは全く異なり、日本人宿泊客の谷を埋める形で年々増えてきたので、平均稼働率の上昇、ひいては宿泊業の生産性向上に寄与してきた(森川, 2016)。しかし、新型コロナの影響で激減した外国人訪日客の回復を期待するのは当面難しい。

「生産と消費の同時性」という性格を持つ多くのサービス産業にとって、稼働率をどれだけ高められるかは収益性や生産性に直結する。需要平準化に成功して平均稼働率を高めた企業・事業所ほど生産性が高いことが実証的にも確認される(Morikawa, 2012, 2019)。サービス需要を平準化するために、ダイナミック・プライシングも利用されている。すなわち、需要が強い時期・時間帯の料金を引き上げ、需要が弱いときの料金を引き下げることでピークを分散する戦略である。宿泊業の場合、比較的古くから季節や曜日によって異なる料金設定が行われてきたし、航空便や鉄道にもそうした仕組みがある。最近はビッグデータや人工知能を駆使して高頻度で価格変更する例も少なくない。

感染拡大抑止と経済活動のトレードオフ

標準的な感染症経済モデルによれば、外出禁止・移動制限といった社会的離隔政策は感染症抑制に有効だが、経済活動に大きな負の影響を持つという「健康と経済のトレードオフ」を孕む(森川, 2020)。米欧諸国における新型コロナ対策の効果を事後評価するタイプの実証研究の多くも、少なくとも短期的にそうした関係があることを確認している。つまり新型コロナが終息するまでは、感染抑止と経済活動のバランスの中での選択を続けざるを得ない。Go To Travelキャンペーンもそうしたトレードオフの下での政策という性格を持っている。

Go To Travelキャンペーンには、新型コロナ感染リスクを助長するおそれという疫学的な議論のほか、追加的な旅行需要を喚起する効果の大きさ、比較的余裕のある人に政府財政から助成することの所得分配上の妥当性などさまざまな論点がありうる。個人旅行への助成措置の是非自体の議論はおいておくとして、宿泊業のサービスとしての特性を前提にすると、仮にやるならば需要平準化による経営改善という意味では、夏休み(特にお盆)のような繁忙期よりも閑散期や平日にターゲットする方が効果が大きい。足下では長引く「自粛疲れ」もあって夏休みの旅行を心待ちしている人は多いはずで、感染リスクさえなければ助成措置がなくても出かけるだろう。業績が悪化する中、一刻も早い支援措置への期待が大きいことは確かだが、旅行客が過密になって感染者のクラスターが発生するようなことがあれば、旅行需要自体が冷え込んでしまうおそれがある。

価格差と需要の異時点間代替

新型コロナが再び増加し始める中、宿泊施設が感染防止対策を徹底しようとすれば、使用する部屋数を減らしたり、食事場所の座席間隔を空けたり、温泉浴場を持つ施設の場合には利用時間帯を分けるなど、サービス供給キャパシティを抑えざるを得ない。そうした中、需要が少ない季節や曜日の来訪者は一層歓迎されるはずである。旅行者の立場からも混雑していない宿泊施設の方が快適だろう。

筆者が行った調査によれば、個人差が大きいものの、約2割の価格差があればホテル・旅館の利用時期を繁忙期から閑散期に変更するというのが消費者の平均値だった(森川, 2018)。もちろん子供の学校のスケジュール、家族内での調整など色々な事情がありうるが、閑散期の宿泊旅行を対象にすれば、繁忙期との価格差を拡大することで異時点間の代替を促し、宿泊業や運輸業の需要平準化に寄与する。同時に、需要分散は施設内や移動過程での密集を抑制し、感染リスクを低減する効果もあるだろう。

東京をはじめとする大都市圏では、職場や通勤における密集を避けることが課題になっている。時差出勤や在宅勤務はそのための有効な方法だが、半分ほどしか使われていない有給休暇を活用して休日を分散すれば、職場の密集度を抑制する副次的効果もある。また、官庁の夏季休暇は7~9月の期間内の連続する3日間となっており(人事院規則)、企業はお盆前後の時期に夏季休暇を設定しているケースが多いが、今年に限っては後ろ倒しの取得を可能にしてはどうだろうか。新型コロナは働き方の見直しを迫っているが、時差通勤や在宅勤務だけでなく、休暇取得時期の柔軟化もその1つである。

ランチタイムの分散

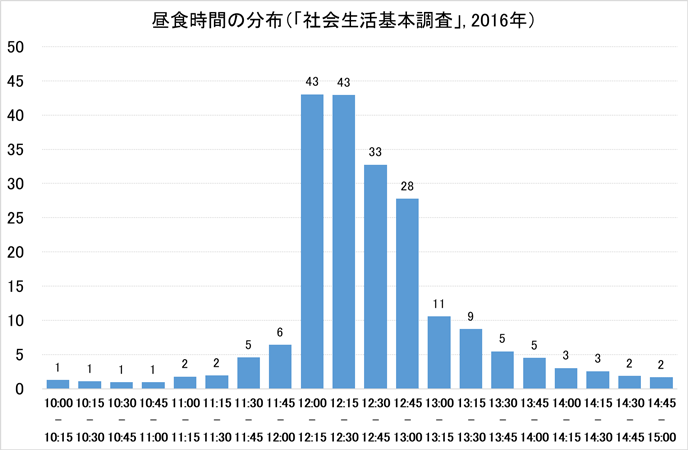

同様のことは飲食サービスにも当てはまる。「社会生活基本調査」によれば、就業者のランチの時間帯は12:00~13:00の間に集中している(図2参照)。飲食店の稼働率という観点からは、前後にもう少し分散した方が良いのではないか。新型コロナの下、飲食店も感染防止のために座席の間隔を広くとるなどさまざまな努力をしているが、需要自体が分散すれば密集の抑制につながる。時差通勤が増えている中、空腹になる時間帯にも差が出るはずで、ランチタイムの分散が進んでもおかしくない。

数年前から霞が関の中央官庁では、2020年オリンピック・パラリンピックに向けて夏季の時差出勤が慫慂され、東京都も「時差Biz」を推進してきた。これらは通勤混雑を軽減する上でもちろん有効である。その場合、朝早く出勤した人は早い時間帯にランチをとるようにできれば、飲食店のピーク分散、ひいてはサービス業の生産性向上にも寄与する。

しかし、以前に官庁の人事関係者に尋ねたところ、中央省庁は人事院の規則により時差出勤者であっても昼食時間は変えられない仕組みになっているという話だった。最近は在宅勤務者が増えているので以前ほどではないが、官庁街では職員が昼休みになると一斉にランチに向かう姿を目にするので、現在でもそうしたルールが原則として残っているのだろう。地方自治体や民間企業でも就業規則で昼休みの時間を決めている場合が多いので、霞が関に限ったことではない。

予算措置を伴うわけではないので政策としての訴求力が弱いと思われるかも知れないが、時間に関する制度・慣行を見直して時間使用を柔軟化することは、新型コロナ拡大の抑制とサービス業の生産性改善の両方に寄与する可能性がある。