1 GDPにおける社会保障費

近年の少子高齢化の進展で、社会保障への支出の推移に注目が集まっている。しかしながら、その背後で、他の公的な部門への支出がどのような動きをしているのかには、かならずしも十分な注意が払われていないように思われる。そこで本稿では、この点に関して、支出面からの国内総生産(GDP)について考察しようと思う。

GDPにおいて、社会保障に関連する支出は政府最終消費支出に含まれ、その中の個別消費支出を見ることで確認することができる。以下では順を追って説明する。

2 支出から見たGDPと政府最終消費支出

GDPは、マクロ経済学において一国の経済的福祉を測る尺度としてもっとも重要なものであり、一国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額である。GDPを支出面からみると、

Y = C + I + G + NX

という恒等式がなりたっている。YはGDP、Cは消費、Iは投資、Gは政府支出、NXは純輸出である。

2.1 政府最終消費支出の内訳:個別消費支出と集合消費支出

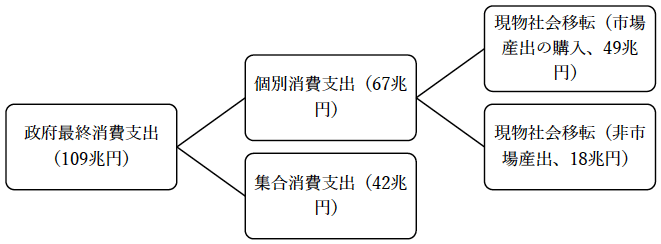

さて、社会保障に関連した支出は、政府支出(G)の構成要素の1つである政府最終消費支出においてみることができる(注1)。図1に示すように、政府最終消費支出は、政府が個々の家計の便益のために行った個別消費支出と政府が社会全体のために行った集合消費支出とに分けられている。

- 個別消費支出は、社会保障において現物のかたちで個々の家計に支出される医療や介護の給付費が大きな割合を占めている。

- 集合消費支出には、外交、防衛、警察等のサービス活動に要する公共財としての性質を帯びた消費支出が該当する。

なお、ここで気を付けなければならないことは、年金給付や失業手当のような社会保障における給付金は移転支払いであるため、GDPには含まれないことである。移転支払いは、「家計の所得を変化させるが、経済の生産を反映していない」ので、移転支払いである年金は政府支出の一部には算出されないのである(注2)。

従って、日本国内で生産された財やサービス(GDP)が、どれだけ(移転ではない)社会保障の現物給付(医療や介護、保育所など)に支出されているのかは、個別消費支出を見ることで確認することができるといえる。2018年においては、日本の国内総生産(548兆円)のうち、109兆円が政府最終消費支出として支出され、その中に含まれる個別消費支出には67兆円が支出されている。

2.2 個別消費支出のさらなる内訳

前節で述べたように、社会保障への支出は個別消費支出に含まれるが、個別消費支出はさらに「現物社会移転(市場産出の購入)」と「現物社会移転(非市場産出)」に分かれる。前者の現物社会移転(市場産出の購入)は、家計に現物の形で支給することを目的に、市場生産者から購入する財貨・サービスを指し、

- 社会保障制度の医療保険や介護保険における医療費、介護費のうち保険給付分(社会保障基金が家計に対して払い戻しを行う分も含まれる)

- 公費負担医療給付

- 義務教育に係る政府による教科書の購入費、戦傷病者無賃乗車船の負担金

が含まれ、後者の現物社会移転(非市場産出)は、経済的に意味のない価格に基づく財貨・サービスの販売による収入分を除いた部分を指し、

- 公立保育所や国公立学校、国立の美術館等の産出額のうち利用者からの料金負担等で賄われず政府が支払う支払い部分が含まれる。

このように、私たちが社会保障の現物給付ととらえる費目は、個別消費支出に含まれる。

3 GDPにおける社会保障の推移と「ワニの口」

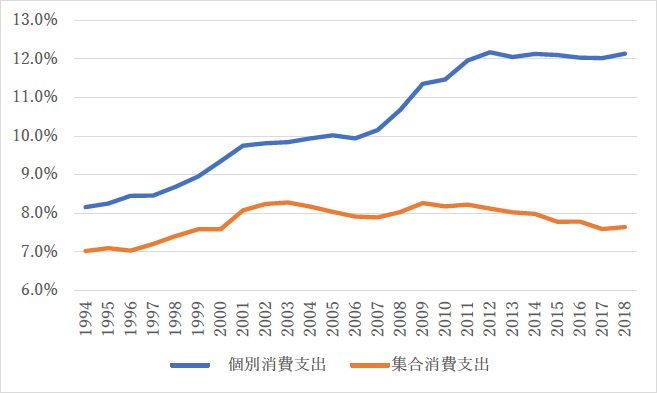

以上の分類を確認してきたので、GDPが社会保障に対して支出されてきた分(つまり、個別消費支出)とそれ以外の公的な部分へ支出されてきた分(つまり集合消費支出)の推移をみてみよう。

図2には個別消費支出と集合消費支出の対GDP割合が示されている。青い線で示されている個別消費支出(=社会保障)がGDPに占める割合は、1994年には8.3%であったが、2000年代には10%近辺まで上昇したあと、2010年代には12%台までさらに上昇している(2018年には12.1%)。社会保障への支出は、ここ7年ほどは横ばいであるが、1990年代半ばから増加傾向にあることが分かる。対照的に、外交、防衛、警察等の社会全体に対する公共財である集合消費への支出の対GDP比(赤い線)は、2003年までは上昇しているが、その後、横ばいし、2009年から低下している。

改めて図2をみてみると、個別消費支出(=社会保障)と、集合消費支出(公共財)の乖離が2000年代前半から広がり、まるで「ワニの口」となっているように見える(注3)。

個別消費、つまり社会保障における現物給付は、高齢化の進展と相まって充実しているのに対して、集合消費は、先にも述べた通り、外交、防衛、警察等の社会全体に対する公共財であり、これら公共財への支出が手薄になっていることが見て取れる。

4 結論および雑感

ここ数年を振り返ってみると、統計不正やずさんな公文書管理などの問題があった。加えて保釈中の無断出国では、法務や検察、出入国管理の不手際が指摘され、規律の欠如や緩み、再発防止策が議論されている。そもそもこれらは、公共財部門(集合消費支出)に十分な人的・物的資源が割り当てられていないことが原因なのではなかろうか。図2においてみたように、ワニの口の「下あご」が下がっていることからそのような印象を持たずにはいられない。本稿を執筆している令和2年の3月には、新型コロナウイルスの感染対策が焦眉の急となっており、ここでも水際対策や検疫、検査の拡充、日本版CDC(疾病対策センター)の創設など集合的な公共財の充実が必要なのではないだろうか。

われわれ社会保障の研究者は、ワニの口の「上あご」が上がることには敏感である。実際、社会保障(=個別消費支出)の膨張は、医療において世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成し、介護において高齢期の暮らしを支えるなど輝かしい歴史を作ってきた(年金に関しても同様である)。

しかしながら、経済学はトレードオフの学問である。社会保障の充実によって、集合消費支出が割を食い、公共財の供給に問題が生じている可能性はないだろうか。今後、ワニの「下あご」がどうなっていくのか、つまり集合消費への支出はこのまま縮小していくのであろうか、それとも、「下あご」を閉じるほうに、多くの資源を割く方向にかじを切るのか、社会保障の研究者も注意を払う必要があるのではなかろうか?