2020年東京オリンピック・パラリンピックまで3年となった。東京開催の決定以降、いくつかの機関がその経済効果に関する試算値を公表している。以下では、それらの試算ではあまり考慮されていない点について、若干の観察事実を提示する。具体的には、①オリパラ関連消費の増加によって他の消費支出が減少するという代替効果の程度、②どういう人がネットで消費支出を増やす可能性が高いのかの2点である。

東京オリパラのマクロ経済効果

東京オリンピック開催のマクロ経済効果について、たとえば、みずほ総合研究所(2014)、東京都オリンピック・パラリンピック事務局(2017)は、累計で30兆円を超える効果を持つという数字を公表している(注1)。これらの試算値には、大会開催前の建設投資拡大、大会開催中の消費支出増加、大会終了後のレガシー(遺産)効果、産業連関を通じた波及効果など幅広い要素が含まれている。

オリンピック主催の経済効果については、アテネ、北京、ロンドンなど過去の開催地を対象とした分析に基づくエビデンスが多数存在する。Baade and Matheson (2016)は、それらを網羅的にサーベイし、オリンピックをホストする費用・便益について考察している。そして、事前の試算値に比べて事後的な検証結果は小さい数字を示す傾向があること、その一因として事前の経済的効果の試算では代替効果が無視される傾向があることを指摘している。すなわち、入場券購入・会場への交通費などのオリンピック関連支出は、他の消費支出に代替する形で行われ、ネットでの消費需要拡大効果は減殺されるという意味である。開催期間中の外国人来訪者の増加も、一般の旅行客に対するクラウディング・アウト効果が存在するため、実際の外国人旅行者数は事前予測を下回る傾向があると述べている。

上述の2020年東京オリパラの経済効果の試算値のうち、開催期間中の参加者・観戦者の支出、家計消費支出は数千億円となっているが、いずれも代替効果やマイナス要因を考慮していないグロスの数字である旨が留保されている。他の消費支出からの代替の可能性は認識されているものの、それを定量的に推計するのが困難なためだと考えられる。人によっては、オリパラ開催期間中は競技のテレビ中継に釘付けとなって、消費支出を減らす可能性もないわけではない(注2)。

他の消費支出との代替関係

この点に関連して、筆者は、東京オリパラ開催による消費支出へのネットでの効果について、全国の1万人を対象にした調査を実施した(注3)。以下、結果の要点を報告したい。まず、オリパラの際、「入場券を購入して競技の観戦に行こうと思っているか」どうかを尋ねたところ、「是非行きたい」が13.8%、「できれば行きたい」が31.2%で、東京都在住者に限るとそれぞれ25.0%、31.8%とより高い数字であった。ただし、東京圏以外でも40%以上がこれら2つを選択しており、地方からも多くの人が東京を訪れることが予想される。

消費支出に関する具体的な設問は、「2020年東京オリンピック・パラリンピック開催期間中、あなたご自身の消費支出(入場料への支出を含む)はどうなると思いますか」である。回答の選択肢は、①「入場券や関連するグッズの購入、観戦のための交通費などにより支出総額は増えると思う」、②「オリンピックに関連しない支出を含めた全体としての支出総額は変わらないと思う」、③「テレビやインターネットでの観戦により外出が減ることもあり、支出総額は減ると思う」の3つである。

サンプル全体での集計結果は、①24.9%、②57.1%、③18.0%であった。支出総額は変わらないと考える人が過半であり、また、テレビ視聴などに時間を取られるために支出が減少するという人も一定数存在する(注4)。ただし、消費支出純増の方が純減という回答に比べていくぶん多く、また、後述するように高所得層ほど純増を見込む人が多いことから、東京オリパラは開催期間中の日本全体の消費支出を、ネットで拡大する可能性が高いといえる。同時に、経済効果の試算に際しては、代替効果が無視できない大きさであることも示唆している。

消費支出のネット増を見込むのは誰か

それでは、どのような人が消費支出を純増/純減させると予測しているのだろうか。居住地、年齢、世帯年収といった個人特性別にクロス集計した結果を見ていきたい(付表1参照)。地域別には当然ながら東京都民、次いで東京近郊の3県に居住する人は消費支出純増という回答が多い。男女差はほとんどないが、年齢階層別には20歳代、30歳代で消費支出純増を見込む人がやや多い。

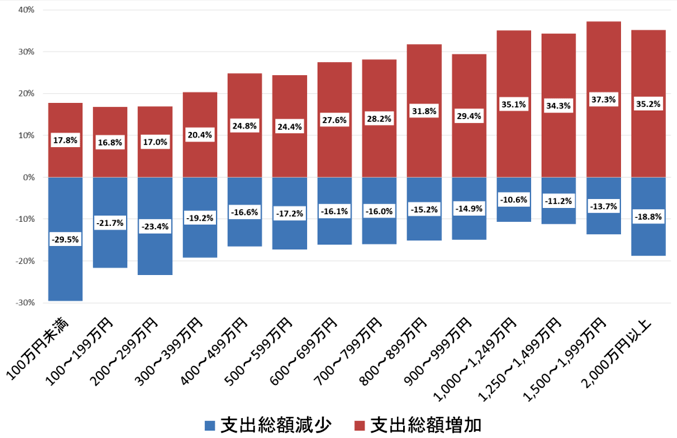

興味深いのが世帯年収別の結果で、高所得層ほど消費支出純増という人が多く、特に1000万円以上で顕著である。逆に低所得層、特に年収300万円未満では消費支出純減という回答が純増を上回っている(図1参照)。学歴別に見ると、大卒、大学院卒で支出純増という回答が多く、逆に高卒ないしそれ以下の人は支出純減という回答が多い。このほか、同居する子供、特に就学前の子供を持つ人は、東京オリパラでの競技観戦の意向が強いだけでなく、消費支出の純増を見込む傾向がある。

これらの集計結果にはさまざまな個人特性の影響が混在しており、たとえば、高学歴者で消費支出純増が多いのは、若い世代ほど学歴が高いこと、高学歴者の年収が相対的に高いことが影響しているという議論があるかも知れない。しかし、全ての個人属性をコントロールして推計を行っても、20歳代・30歳代、高所得層、高学歴者、就学前の子供を持つ世帯は、オリパラ観戦の意向が強く、消費支出純増を見込む傾向が確認される(注5)。

オリンピックに限らず大規模なイベントの需要拡大効果は、グロスの増加分に着目した数字が作られることが多いが、実際には他の消費支出からの代替が相当程度存在するため、ネットでの効果は控えめに見込む必要がある。ポジティブに評価するならば、少なくとも消費に関しては、オリパラ終了後の反動減を過度に心配しなくても良いかもしれない。ただし、上述の通り、マクロ集計値の背後にある個々人の異質性にも注目する必要がある。

当然のことながら以上の分析は、事前の主観的な見通しを尋ねた結果に過ぎず、実際のオリパラ開催時には経済情勢、気象条件、日本人選手の活躍度などさまざまな要素次第で異なる消費行動となる可能性は排除できない。事後的に家計調査などの統計データで検証することも重要である。また、本稿は東京オリパラのさまざまな経済効果のうち、開催期間中の消費に限って観察事実を示したものであり、開催前の建設投資や終了後のレガシー効果は射程外である。飲食・宿泊サービスをはじめ各種サービス産業のパフォーマンスにとって需要平準化が極めて重要であり(森川, 2016)、東京オリパラ開催期間のピーク需要の後、レガシー効果がどの程度持続するかが2020年以降の日本経済に影響するだろう。

| 個人特性 | 支出総額は減る | 支出総額は変わらない | 支出総額は増える | |

|---|---|---|---|---|

| 全サンプル | 18.0% | 57.1% | 24.9% | |

| 居住地 | 東京都 | 15.3% | 52.6% | 32.1% |

| 東京圏3県 | 17.5% | 55.1% | 27.4% | |

| 東京圏以外 | 18.5% | 58.4% | 23.2% | |

| 性別 | 男性 | 19.0% | 55.7% | 25.3% |

| 女性 | 16.9% | 58.5% | 24.6% | |

| 年齢 | 20歳代 | 18.4% | 52.6% | 28.9% |

| 30歳代 | 17.6% | 54.0% | 28.4% | |

| 40歳代 | 17.6% | 57.0% | 25.4% | |

| 50歳代 | 16.6% | 60.2% | 23.1% | |

| 60歳以上 | 18.7% | 59.0% | 22.3% | |

| 世帯年収 | 100万円未満 | 29.5% | 52.7% | 17.8% |

| 100〜199万円 | 21.7% | 61.5% | 16.8% | |

| 200〜299万円 | 23.4% | 59.7% | 17.0% | |

| 300〜399万円 | 19.2% | 60.4% | 20.4% | |

| 400〜499万円 | 16.6% | 58.6% | 24.8% | |

| 500〜599万円 | 17.2% | 58.3% | 24.4% | |

| 600〜699万円 | 16.1% | 56.3% | 27.6% | |

| 700〜799万円 | 16.0% | 55.8% | 28.2% | |

| 800〜899万円 | 15.2% | 53.0% | 31.8% | |

| 900〜999万円 | 14.9% | 55.7% | 29.4% | |

| 1,000〜1,249万円 | 10.6% | 54.3% | 35.1% | |

| 1,250〜1,499万円 | 11.2% | 54.5% | 34.3% | |

| 1,500〜1,999万円 | 13.7% | 49.1% | 37.3% | |

| 2,000万円以上 | 18.8% | 46.0% | 35.2% | |

| 学歴 | 小学校・中学校 | 29.0% | 53.4% | 17.6% |

| 高校 | 21.9% | 57.0% | 21.1% | |

| 専門学校 | 19.0% | 57.7% | 23.3% | |

| 短大・高専 | 16.5% | 59.8% | 23.7% | |

| 大学 | 15.4% | 56.2% | 28.5% | |

| 大学院 | 13.1% | 59.7% | 27.2% | |

| 同居する子供 | 高校生以上 | 16.0% | 56.4% | 27.6% |

| 中学生・小学生 | 15.9% | 54.2% | 29.9% | |

| 就学前 | 15.2% | 51.8% | 32.9% | |

| 同居子供なし | 19.2% | 58.3% | 22.5% | |

| (注)「経済の構造変化・経済政策と生活・消費に関するインターネット調査」(2016年)の集計結果。N=10,000。 | ||||