要旨

高齢化が進み、予防医療の重要性が増大する中、アクティビティへの参加を通じて健康増進が図られるウェルネスツーリズムへの関心が高まっている。環境省も、温泉浴に加え、多様なプログラムを楽しみ、地域の人や他の訪問者とふれあい、心身ともに元気になる「新・湯治」を推進している。日本では、古来より、温泉地に滞在して心身の疲れをとる湯治が行われてきたが、温泉浴の心身への健康効果のメカニズムはほとんど検証されていないとの指摘もある。そこで、本稿では、Web of Science コアコレクションに収録された論文の情報を用いて、日本に関する温泉と健康をめぐる研究動向を分析した。

論文は2006年以降、定期的に掲載されるようになり、2015年以降は掲載本数が増加し、論文掲載誌のインパクトファクターも上昇している。入浴、高齢者、運動といった日々の健康に関連する分野の研究も、高齢化の進展を背景として2015年以降に増えつつある。

日本に関する温泉と健康をめぐる研究は、量・質とも向上してきているものの、温泉浴や温泉地への滞在を通じた人々の健康増進を一層推進するには、健康効果に関するエビデンスのさらなる蓄積・共有が欠かせない。留学生を含む外国人研究者との国際的な共同研究の一層の推進も有効と思われる。

1. はじめに

高齢化が進む中、病気や健康問題が発生する前に、そのリスクを軽減し、健康を維持する予防医療の重要性が増大している。予防医療を通じて、制限なく日常生活を送れる健康寿命の延伸とともに、生活の質が向上して社会参加の機会が増え、社会全体が活性化することも期待される。そのような背景のもと、さまざまなアクティビティへの参加を通じて健康増進が図られる旅行形態であるウェルネスツーリズムへの関心が高まっている。ウェルネスツーリズムは、自然、文化、食、人材など地域資源を活用した体験を伴うもので、温泉浴や温泉地への滞在も地域資源を活用した体験である(関口 2022)。

環境省は、温泉浴に加え、周辺の自然、歴史・文化、食などを生かした多様なプログラムを楽しみ、地域の人や他の訪問者とふれあい、心身ともに元気になる「新・湯治」を推進している。「新・湯治」では、温泉地全体の療養効果の把握にも取り組まれている。温泉地訪問を通じた主観的な健康状態の変化に関するアンケート調査データが蓄積されており、2025年度には、スマートリングで計測したデータも使って客観的な健康状態の変化を検証するランダム化比較試験も実施された。

日本では、古来より、温泉地に滞在して心身の疲れをとる湯治が行われている。明治時代以降、国立大学7校に設置された研究施設や附属病院で温泉医学研究に取り組まれてきたが、それらの研究施設・病院は後に全て廃止または機構改革された。一般社団法人日本温泉気候物理医学会会員の研究者らが温泉医学研究を続けているものの、温泉の成分が持つ関節リウマチ症状、高血圧症状などへの影響に関する研究が中心である。一方、温泉地への滞在による転地効果を含めた健康効果に関する総合的な研究は、「新・湯治」におけるアンケート調査データに基づくものなど主観的な健康状態の変化に着目したものが多い(例:早坂ほか 2022、関口・早坂 2024)。そのため、温泉浴の心身への健康効果のメカニズムはほとんど検証されておらず、エビデンスやコンセンサスをほぼ得られていない(Takeda et al. 2023)との指摘もある。

そこで、本稿は、日本に関する温泉と健康をめぐる研究動向を俯瞰(ふかん)し、エビデンス蓄積の現状を把握したうえで、将来の研究の方向性について示唆を得ることを目的とする。

2. 分析手法

将来的な国際比較も視野に入れ、世界における温泉研究の動向を分析したLi et al.(2024)を参考に、全分野の主要学術雑誌(約21,000誌)に掲載された論文のデータベースWeb of Scienceコアコレクション(Web of Science Core Collection:WoSCC)に収録されている論文を対象に分析を行った。分析対象は、1994年1月1日から2025年6月30日までに公表された論文のうち、キーワードにhot spring、Japan、healthの全てを含む115本の論文から、分析に使用する著者キーワードが収録されていなかった論文(32本)、米国など日本以外の国・地域のみを分析対象とした論文(8本)を除く75本の論文とした。

分析は、研究の量と質それぞれについて行った。研究の量は、論文の掲載本数を年別、著者属性別、著者キーワード別に集計し、それぞれの動向の把握を試みた。研究の質については、論文の引用データを使って学術雑誌の影響度を評価・比較する分析ツールJournal Citation Reportsにおける学術雑誌のインパクトファクターをもとに評価した。インパクトファクターは、特定の1年間に、ある学術雑誌に掲載された平均的な論文がどれくらい頻繁に引用されているかを示す尺度で、その分野における学術雑誌の影響度を表す。研究の質は、各論文の被引用数で評価するのが一般的だが、被引用数の多寡は出版時期の影響も受けるため、本稿では論文が掲載された学術雑誌のインパクトファクターを評価指標とした。

3. 出版年別・著者属性別論文掲載本数およびインパクトファクターの推移

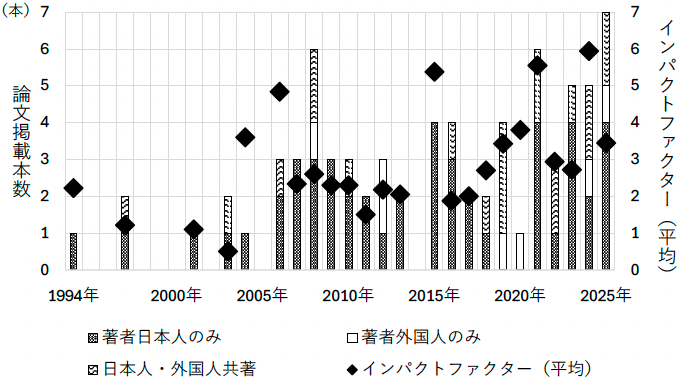

まず、出版年別・著者属性別に論文が掲載された本数と、論文が掲載された学術雑誌のインパクトファクターの推移をみていく(図1)。

出版年は、論文が掲載されなかった2005年、2014年を境として、論文が不定期に掲載されていた1994年から2004年、論文が定期的に掲載されるようになった2006年から2013年、そして、論文掲載本数が増えた2015年以降の3つの時期に分けられる。

1994年から2004年の11年間に公表された論文は7本(0.6本/年)だった。2006年から2013年は25本(3.1本/年)の論文が公表され、2008年にはさまざまな分野の研究成果が6本、掲載された。2015年以降に公表された論文数は43本(4.1本/年)で、2025年は半年間で7本と過去最高になった。

著者の属性を日本人のみ、外国人のみ、日本人・外国人共著にわけてみると、著者が日本人のみの論文の占める割合は、1994年から2004年は71.4%、2006年から2013年には72.0%と70%を上回っていたが、2015年以降は58.1%に低下している。日本人・外国人共著論文の割合が2015年以降には30%を超え、留学生を含む外国人研究者との国際的な共同研究が進みつつある。

インパクトファクターの平均値は、1994年から2004年(1.48)、2006年から2013年(2.58)、2015年以降(3.85)と上昇してきている。

4. 研究分野

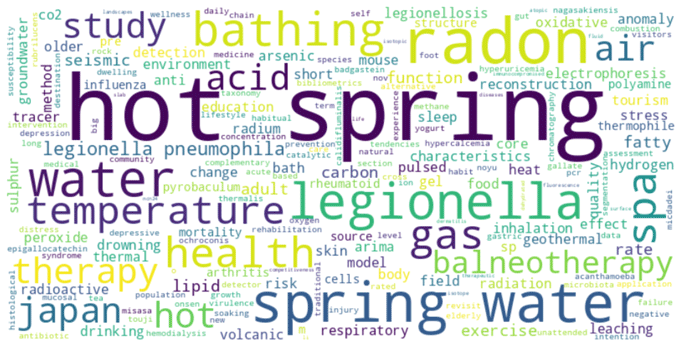

次に、どのような分野の研究に取り組まれているのか、また、時期によって研究分野に変化がみられるか、各論文に付された著者キーワードをもとに確認する(表1および図2)。

著者キーワードの出現頻度を集計すると、温泉を意味するhot springおよびhot springsが1位、2位で、入浴、温泉水、日本などが続いている。レジオネラ、ラドンに関連するキーワードが点在する一方で、日々の健康と関係が深いと思われる運動の出現頻度は3回、ストレスの出現頻度は2回だった。欧州の温泉療法でよく用いられる飲泉、吸入の出現頻度は、ともに2回だった。

| キーワード | 出現頻度 | |

|---|---|---|

| hot spring | 温泉 | 8 |

| hot springs | 温泉 | 5 |

| bathing | 入浴 | 4 |

| hot spring water | 温泉水 | 4 |

| Japan | 日本 | 4 |

| legionella pneumophila | レジオネラ・ニューモフィラ | 4 |

| radon | ラドン | 4 |

| radon hot spring | ラドン泉 | 4 |

| exercise | 運動 | 3 |

| anti-oxidative functions | 抗酸化作用 | 2 |

| balneotherapy | 温泉療法 | 2 |

| characteristics | 特徴 | 2 |

| co2 balneotherapy | 炭酸浴療法 | 2 |

| drowning | 溺死 | 2 |

| health education | 健康教育 | 2 |

| hot spring water drinking | 飲泉 | 2 |

| leaching | 浸出 | 2 |

| legionella | レジオネラ | 2 |

| legionellosis | レジオネラ症 | 2 |

| polyamine | ポリアミン(直鎖脂肪族炭化水素) | 2 |

| pulsed-field gel electrophoresis | パルスフィールドゲル電気泳動 | 2 |

| radon inhalation | ラドン吸入 | 2 |

| stress | ストレス | 2 |

| thermal water | 温泉水 | 2 |

| thermophile | 好熱菌 | 2 |

| water temperature | 水温 | 2 |

| 出典:WoSCCより作成 | ||

温泉を示すhot spring、hot springs、spaをまとめるほか、レジオネラ関連の複数の単語を集約するなど、類似語を再集計したところ、温泉、水といった温泉そのもの以外では、レジオネラ、ラジウム/ラドンの出現頻度が高いことが確認された(表2)。

レジオネラに関しては、温泉浴に関連したレジオネラ肺炎の感染源特定(Miyamoto et al. 2007)、レジオネラのリスクを監視する迅速検出法(Taguri et al. 2011)、日本の野湯におけるレジオネラ属菌の生息環境(Furuhata et al. 2013)、公衆浴場におけるレジオネラ属菌の分布(Komatsu, Tanaka and Nakanishi 2023)などの研究がある。

ラジウム/ラドンについては、鳥取県三朝温泉地域におけるがん死亡率の低さと低レベルのラドン被爆の関連(Suzuki et al. 1994)、飲泉とラドン吸入がエタノールによる胃粘膜傷害を抑制する効果(Etani et al. 2016)、温泉ラドン療法の関節リウマチ症状改善・維持効果(Kojima et al. 2018)、マウス脳内の硫黄関連代謝物の状態を中心とするラドンの健康への影響(Kanzaki et al. 2022)、週1回を超える入浴と高血圧症状緩和の関係(Kataoka et al. 2023)等の研究実績がある。

日々の健康に関連する入浴、高齢者、運動といったテーマでも、女性を対象とした温泉浴、生活習慣教育、運動による健康教育プログラムの効果とその持続期間(Kamioka et al. 2006)、静岡県熱海市での自宅への温泉水供給設備の設置と長期介護予防との関連(Hayasaka et al. 2018)、大分県別府市における高齢者の温泉入浴と抑うつの関係(Yamasaki, Maeda and Horiuchi 2023)、温泉入浴習慣とメンタルヘルスの関係(Takeda et al. 2023)などの研究に取り組まれている。Takeda et al.(2023)では、温泉入浴の精神面でのプラス効果の理由として、外出、自然との触れ合い、自然の中での適度な運動によるリラックス効果も挙げられている。

| キーワード | 出現頻度 | |

|---|---|---|

| hot spring/spa | 温泉 | 41 |

| water | 水 | 19 |

| thermal | 熱/温泉の | 14 |

| legionella | レジオネラ | 12 |

| radium/radon | ラジウム/ラドン | 11 |

| balneotherapy/therapy | (温泉)療法 | 9 |

| gas | ガス | 8 |

| bathing | 入浴 | 6 |

| health | 健康 | 6 |

| temperature | 温度 | 5 |

| aged/elder/old | 高齢者 | 4 |

| Japan | 日本 | 4 |

| exercise | 運動 | 3 |

| 出典:WoSCCより作成 | ||

続いて、著者キーワード出現頻度を再集計した結果をもとに、1994年から2004年、2006年から2013年、2015年以降にわけて研究分野の変化の把握を試みる(表3)。

レジオネラについては以前から研究されている。ラジウム/ラドンに関する研究が2015年以降に増加したのは、2011年に発生した東日本大震災後の福島第一原子力発電所における事故を受け、放射能泉の安全性に対する不安が高まったことも影響していると思われる。Etani et al.(2016)、Kanzaki et al.(2022)、Kataoka et al.(2023)などがラドンの健康に及ぼす影響を調査している。

入浴、高齢者、運動に関する研究は、絶対数は多くないものの、2015年以降に出現頻度が増加している。高齢化の進展を背景として、温泉と日々の健康の関係に焦点を当てた研究も増えつつあると思われる。

| キーワード | 出現頻度 | |||

|---|---|---|---|---|

| 1994-2004年 | 2006-2013年 | 2015年- | ||

| legionella | レジオネラ | 2 | 5 | 5 |

| radium/radon | ラジウム/ラドン | 1 | 3 | 7 |

| bathing | 入浴 | 0 | 1 | 5 |

| health | 健康 | 1 | 3 | 2 |

| aged/elder/old | 高齢者 | 0 | 1 | 3 |

| exercise | 運動 | 0 | 1 | 2 |

| 出典:WoSCCより作成 | ||||

5. 研究の質と著者の属性の関係

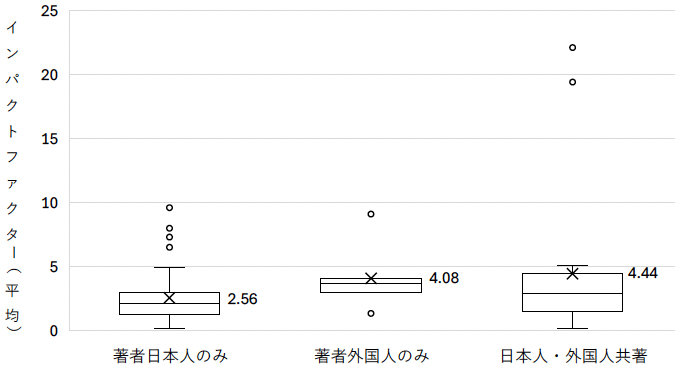

3. にて、論文の掲載された学術雑誌のインパクトファクターの平均値が上昇してきていることに言及したが、この時期には日本人・外国人共著論文が増えている。研究の質と著者の属性には関係があるのだろうか。

著者が日本人のみ、外国人のみ、日本人・外国人共著の場合にわけて、論文の掲載された学術雑誌のインパクトファクターの平均値を計算すると、著者が日本人のみ(2.56)よりも、外国人のみ(4.08)、日本人・外国人共著(4.44)の方が高い。また、評価が高いとされるインパクトファクターが10を超える学術雑誌に掲載されたWen et al. (2021)(掲載学術雑誌:Applied Catalysis B: Environmental、インパクトファクター22.1)およびUrayama et al.(2024)(掲載学術雑誌:Nature Microbiology、インパクトファクター19.4)は、いずれも日本人・外国人共著論文だった。

日本人・外国人共著の場合、異なる知識が結合することで研究の質が高まるほか、国外の研究者ネットワークにアクセスしやすくなっている可能性がある。国際共同研究が質の高い成果を生み出すことは、研究を通じても明らかにされている(村上 2016)。

6. おわりに

日本に関する温泉と健康をめぐる研究論文は、2006年以降、定期的に学術雑誌に掲載されるようになり、2015年以降は掲載本数が年平均4本を超えている。論文掲載誌のインパクトファクター平均値も上昇し、研究は量・質ともに向上している。高齢化の進展を背景として、入浴、高齢者、運動といった日々の健康に関連する研究も2015年以降に増えつつあるものの、温泉浴や温泉地への滞在を通じた人々の健康増進を一層推進するには、健康効果に関するエビデンスのさらなる蓄積・共有が欠かせない。

将来的に温泉療法を医療行為として公的医療保険の対象とすることを目指す場合は、エビデンスなどに基づき最適と考えられる治療法等を提示する「診療ガイドライン」を策定し、臨床研究を行った後、厚生労働省に働きかけていくこととなる。「診療ガイドライン」策定時にはシステマティック・レビューが行われるため、エビデンスの再発見・再評価も期待される。

エビデンスは、医療行為以外のヘルスケアサービスにおいても求められている。経済産業省は、ヘルスケアサービスの利用者による適切なサービス選択や、サービス開発事業者による適切な研究開発に活用できるエビデンスが不足している状況を受け、各疾患領域の中心的な医学会によるエビデンスの整理および指針の策定を支援するとともに、策定された指針がヘルスケアサービスの開発事業者や利用者に広く利活用される仕組みを構築すべく、「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業(ヘルスケア社会実装基盤整備事業)」を展開している。

エビデンスのさらなる蓄積・共有には、留学生を含む外国人研究者との国際的な共同研究の一層の推進も有効と思われる。Li et al.(2024)によると、日本の温泉医学分野での論文発表本数はフランスに次いで多いものの、1論文当たり平均被引用数はフランス、米国、イタリアなどに及ばず7位にとどまっている。国際的な共同研究を通じて、質の高い成果を生み出すだけでなく、国外に向けた研究成果の発信強化も期待できる。

国際的な共同研究の一層の推進に当たっては、世界の研究動向の把握も欠かせない。各国・地域の研究動向がわかれば、どの国・地域の研究者と連携すると研究を効果的に行えるかの示唆を得られる。WoSCCを活用し、論文発表本数、1論文当たり平均被引用数とも多いフランスなどの研究動向を把握していくのも一案だろう。