焼け野原から東洋の奇跡,東アジアの奇跡へ

私は昭和の暮れに生まれ,育った.家は大都市の一般的な住宅街にあったのだが,立春過ぎの冬の寒さも和らぐ頃,近所を歩けば道端には土筆や蓬が芽を出しはじめ,料理上手な母が佃煮にしてくれた.振り返れば,当時の場所や似たような住宅街ではもう20数年自生する土筆も蓬もみることがなくなった.少し寂しいが,春を実感するのは,雛祭りに合わせて登場するコンビニの三色団子,手のひら大のディスプレイに映る淡い色合いの春物衣料,ラテからどら焼きまで桜色に染まったカフェの新作甘味といった具合になる.幼少期の思い出への独特な愛着なのかもしれないが,ルンルン気分の母と一緒に「みーつけた」と笑みをこぼし,一緒に土筆を摘んで,落とさないよう大切に掌に包んで帰ったことが懐かしく思い出される.

日本は1945年の敗戦からの復興,朝鮮特需,高度成長期を経て科学技術の革新・進展とともに物質的な豊かさを享受してきた.10年間で所得を2倍にする所得倍増計画(年成長率9%程度)を政策目標として掲げ,絵にかいた餅と揶揄されることもあったようだが,それ以上となる10%前後の実質経済成長率を実現した.これは,いまや6人に1人が口座をもつNISAの圧倒的人気銘柄であるS&P 500やオルカンの年利率と比べても遜色がない.更には,1999年以降の統計しかないが,同年の世帯ジニ係数は0.381と世界的にみても格差は大きくなく,成長期に喧伝された一億総中流という国民意識・標語も現実をそれなりに捉えていたのかもしれない.

その帰結は失われた30年となってしまうのだが,高度成長期の後も日本経済はバブルを謳歌し,地価の急騰を背景とした資産価値の増大に伴い,世界企業価値の順位では1989年(平成元年)に日本電信電話(NTT)の第1位を皮切りに第5位迄を日本勢が占め,上位50位に32社が軒を連ねた(近年では米国勢が多くを占め,日本からはトヨタ自動車1社のみが上位50位に挙がる).このような戦後復興からバブル期に至る期間の著しい成長を反映して,日本は「東洋の奇跡」,「Japan as number one」として産業政策を含む開発政策が大いに成功した模範として世界的な脚光を浴びた.当時は特に,市場介入を是とする官製産業政策に対して懐疑的で忌避感にも似た反応を示していた欧米を中心とする大学の(経済)学者,国際機関のエコノミスト,各国政策担当者,民間部門の実務家も,世銀・IMF主導の構造調整の失敗やなぜだかよくわからないが産業政策が経済発展に結びついているように見えるアジア諸国の実態を伝え聞いて半ば奇異の目を持ちながら関心を高めていった.この期間の日本の経済発展の軌跡は,アジア各国を中心とした産業政策や本邦並びに国際機関の借款・技術協力・贈与方針へ大きな影響を与えた.1その教訓の点でも,高度成長期を経た中国の不動産バブルに伴う民間・地方政府債務への対処などにおいて,目下示唆深く注視されている.

りんねの塵

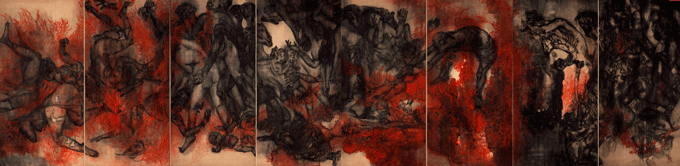

アジアは世界の経済成長センターであり,今後も世界経済の牽引役を果たすとみられる.その中でも,親日で,経済のみならず,日本との人的交流も相互に深化し続けているベトナムも世界の中で開発政策が最も成功した国の一つとして世界的に称えられている.米ソによる東西冷戦の代理戦争と化したベトナム戦争の戦禍を経て,最貧国から目覚ましい復興と発展を遂げた.2現在の70代後半に該当する団塊の世代やそのご子息,ご息女,周辺世代に対して強烈な影響を与えた同戦争であるが,体制の在り方に対して疑問が投げかけられ,それが反戦・反米思想へ至り,過激化した武装集団による衝突にまで発展した安保闘争となった.日本は大戦で世界で初めて原子爆弾が投下され,灼熱の業火の中人が溶け,家屋は焼け落ちて灰と化し,敗戦に至った.GHQ主導の占領以降鳴りを潜めていた反米運動も一気に顕在化したのである.2024年に被団協がノーベル平和賞を受賞したことは記憶に新しいが,時を経た風化は避けられず,戦争の惨たらしさは筆舌できない.あまりに美しく描かれているように感じる部分もあるが,原爆被害の有様を生涯かけて表現し続けた方々もいる.

結果として,米国はベトナムに敗れ,近年撤退したアフガン戦争と並び,歴史的失敗として認識されている.死に至らずとも,従軍によって愛する人との離別を余儀なくされ,人生が暗転してしまう事例はことを欠かない.3当然,戦勝国のベトナムにとっても戦争の後遺症は極めて大きく,原爆こそ落とされなかったが,爆撃による人的・物的被害は一時的な傷に留まらず,不発弾・枯葉剤散布などの影響は何世代にもわたって残り続けている.

事の大小を問わず,過度で時に歪んだ正義感を振りかざすpolicingは禍根を常に孕みかねない.芽を摘んでおく,出る杭を打つという一方の絶対的正義を根本とする懲罰的な言い回しがあるが,そのような排他性の中に心のゆとり,相手を慮る思いやり,自由闊達でゼロサムを超えた創造的思考というものは生まれるのだろうか.勘当,村八分の方がよっぽど潔い.集団の決議を無意識で遂行する機械になるか,尊大な役割を与えられた気分になり,亡霊のように憑りついた正義という錯覚の下,同胞の増殖と異端の除去が永遠に繰り返される.りんねの塵という言葉があるらしいが,肯定する度に強化される輪廻の気色悪さに触れるにつけ,世を離る方法はと思索するのも自然である.良くも悪くも,些細な過信や兆候を見つけては矢継ぎ早にpolicingを行ってい(る)た世界の警察と呼ばれた米国も,トランプ政権になってから「割に合わない」と手を引く,断交するといった現実的なoptionを念頭におく.同盟国にとっては一見無責任にみえる反面,羽交い絞めにし合う同盟に意味なぞないし,optionは選択肢であると同時に選択権でもある.現存する安保は,徹底的に打ちのめされた敗戦,占領後に締結された共同防衛義務であり,身内(在日米軍基地)を差し出せば守ってやるという脅しにも似た側面がある.昨今の報道で喉元過ぎればトランプも忘れることがわかったが,「脅し」に何ら強制力はないし,時代に合わせて,粛々と法的な対応を取るのみである.

結びにかえて

あらゆる側面で人間が人間たる状態を失い,個々人のもつ潜在能力が発揮されず,選択の自由度がない危機的な状況をセン的な「尊厳の剥奪」と捉えるとして,経済発展に伴い所得が増え,貧しさゆえの剥奪から逃れることの意義に議論の余地はない.それは,貧しさが栄養状態,読み書きそろばんといった人的資本や物質的な充足度と連関するためである.しかし,基礎的な充足からいま一歩先に進んで,ゆたかさの意義を考えたい.

ジャケット込みで大好きだったユーミンのひこうき雲/Vapor Trailは,戦時下を描いた風立ちぬの主題歌で,元々は同級生との別れを詩に落としたものだった.戦後流行ったりんごの唄も並木さんの生い立ちを知ると見え方が変わる.鉄の雨にうたれ父を失った少女のかなしみを歌うさとうきび畑も2分40秒ともたない.

私にとっての原風景は冒頭の「つくしんぼ」だった.心を潤す愛着ある情景とともに思い出される.いまはもうないものへの憧憬なんだと思う.これまで携わってきた開発という仕事は,非常にリアルで,目を覆いたくなるような現実の中でも,命を尊び,力強く生き,屈託なく笑う人々に触れるゆたかな経験だった.私がいた開発部落とも呼ばれるコミュニティ4だが,内地にはない対外的な異質性の中で生まれる孤独や内省を経て,血を入れるような経験を得た部分がある.自分も親世代になったのだが,子らの原風景はだいぶ変わってきているように感じる.それは,保育園の帰りに母の背中をバックにみるスポンジボブかもしれない.ただ,線引きされた境,世代を超えても,何らか変わらず通じ合うものも残る気もする.

うわべの脚色に紛れた有象無象の情報やかなしみの渦に沈みそうになっても,なんとか息継ぎをしつつ,掛け値なしでことのあらましや在り方へ思いを馳せたい.戦災,震災によらず,経験を糧にすることは生きることそのものなのだろうが,当事者なのだからその経験を還元せねば,といった教訓めいたべき論を自分なりに排し,若者は枷を外して枠を飛び超えてゆけばよいと思う.一種の習俗なのだろうが,メディア,教育,コミュニティ然り,無垢な子らが無意識のうちに曝露を受け,内発的な初初しい感性が方向づけられ,色を帯びさせられてしまうことも多いように思う.5その柔軟で忌憚のない発想や創造力,内に秘める熱を帯びつつある何か,が多義的な意味で干渉を受けることなく育まれ,生涯,花開くことを心から祈りたい.

参照

関連文献

脚注

- 世銀, IMFと相対し,ワシントンDCで論争を巻き起こした日本の開発政策だが,所謂OECFペーパーや石川プロジェクトをはじめ,市場と政府の役割とそれらの失敗を実態的に捉える上で示唆深い.数ある文献の中でも,生き字引のような大野(1994,2018),下村(2021)を参照されたい.

- 同国は,1975年のベトナム戦争終結から10年程度が経った後,Doi Moi政策によって一連の改革を推し進め,自由化,国際経済への統合,産業構造の高度化を目指した.改革の詳細,その結果となる産業構造変化,生活水準や格差への影響については,Yamada and Otchia(fothcoming)を参照されたい.なお,そのアイデアは一国の一地域に限定した簡易な相関分析に過ぎなかったが,Miguel and Roland (2011)を拡張しつつ,ベトナム戦争時の米軍による爆撃の影響を筆者が解析したところ,開発に不向きな地形でインフラ整備といった基礎的な経済開発が後手に回る地域では,戦後40年経った時点でも経済活動に対して負の影響が残存する一方,インフラ整備が進む開発条件が良好な地域では爆撃量が多い所ほど経済活動が長期的にみて活発であることがわかっている.

- 所得への影響に限定するが,白人に限れば,従軍によって退役軍人の所得は15%程減少することがわかった.しかし一方で,この影響は1970, 80年代時点のデータに基づく推定結果であり,同戦争終結から15年経過した1990年代前半には驚くことに従軍による所得減の影響はみられないことも指摘されている(Angrist, 1990; Angrist et al., 2011).

- mad scientistと時に呼ばれる純学者を除く.

- 「アニメーションみたいな刺激過多なものを子どもの前にどんどん流したら,子どもは自分で選択するより,そのまま受け入れてしまうということをいいたかったのです.その結果が最終的になにをもたらすかは,まだ結果が出ていないからなんともいえませんが,非常に不安になってくることはたしかです.その危惧を抱きながら,それでもなお「励み」になるための漫画をつづけているのが,ぼくたちの毎日です.」と宮崎駿は1982年の講演で語っている(宮崎,p86,1996).弊害へと傾くエビデンスには,テレビとラジオの視聴時間の増加により社会活動や他者への信頼といった社会関係資本の減耗がインドネシアの村落の事例で報告されている(Olken, 2009).ルワンダの事例では,ラジオを通した少数民族に対するヘイトスピーチによって起訴された迫害行為全体の10%に当たる51,000件もの加害が生み出されたと報告されている(Yanagizawa-Drott, 2014).人文社会学を含む科学にもわからないことは数多ある.ただ,権威は腐敗しうるという前提のもと,偏見を排し,厳密な検証によってものごとを「よくしよう」という善意も存在はする.専門の内外を問わず,利害関係の中でひっきりなしに判断を迫られる現場において,「わからない」,「評価できない」と明言することは胆力のいることであるが,わかっていることとそうでないことを切り分け,曖昧さや揺らぎの中でも知見を統合的に検討しながら舵を取る力が求められている.具体的な答えがない中で余白を読む力やその基盤整備は「ゆとり教育」のみの責務ではないと思うし,政策,経営,個々のコミュニティ,個々人各々において問題を意識し,育むもののような気がする.