米国で新政権が発足してから2カ月が経った。第2次トランプ政権はこの間、さまざまな政策分野で大幅な政策変更をおこなった。しかし、これが世界経済の先行き不安を高める要因となっている。通商政策はその1つだ。このSpecial Reportでは、新聞報道を基にした政策に関する不確実性指標を頼りにして、わが国の企業や消費者が現在直面する貿易政策を巡る不確実性は、過去40年でもっとも大きいことを明らかにする。

米国など国・地域の貿易政策を巡る動き

第2次トランプ政権はこれまで矢継ぎ早に関税措置を表明したり発動したりした。まず、この2カ月間の貿易政策を巡る動きを振り返ることから始めよう。

トランプ大統領は2月1日、中国からのすべての輸入品に対して10%の追加関税、カナダとメキシコから輸入される全製品に25%の関税(カナダから輸入されるエネルギー製品については10%)をそれぞれ課す大統領令に署名した。中国にかかる関税措置は予定通り4日に発動された。これに対して、カナダとメキシコにかかる措置については、発動前日に急遽1カ月の猶予が決まった。

また、トランプ大統領は7日、ホワイトハウスでの石破首相との会談の冒頭で、米国の貿易相手国からの輸入品への関税を、当該国の輸入関税と非関税貿易障壁に見合う規模にする相互関税の導入計画を近く発表する予定だと発言した(注1)。10日には、鉄鋼やアルミニウムの海外製品に対して、翌月12日から25%の関税を課す大統領令に署名した。この関税措置は当初の予定通り、発動された。

さらに、トランプ大統領は14日、ホワイトハウスの執務室でおこなわれたエネルギー政策に関する大統領令の署名式で、外国から輸入される自動車や半導体、医薬品などへの関税措置を4月2日に発表する予定だと話した。しかし、税率や開始時期など措置の内容には触れられなかった(注2)。26日には、欧州連合(EU)からの輸入品すべてに25%の関税を課す措置の導入を検討していることを、トランプ大統領は明らかにした(注3)。

最近では、トランプ政権は3月4日、中国からの輸入品に対してさらに10%の追加関税を課す措置(上乗せ税率は最終的に20%ポイント)を発動した。また、カナダやメキシコから米国へ流入する薬物への対応が不十分として、延期されていた両国からの輸入品への関税措置を発動した。

しかし、トランプ政権は翌日の5日、措置の一部を変更し、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の要件を満たす輸入自動車への課税を1カ月間猶予した。さらに6日には、USMCAに適合する輸入品について、措置適用を4月2日まで猶予した。措置の発動から2日での貿易政策運営の急転換となり、しかも二転三転した。

これまでの高関税策を巡る出来事からは、貿易不均衡などの経済問題にとどまらず、不法移民や薬物などの社会問題についても、外国から米国に有利な譲歩を引き出す方便として関税をフル活用するスタイルが、第2次トランプ政権でも志向されているのが見てとれる。

しかし第1次政権と大きく異なる点がある。第2次トランプ政権が打ち出す一連の関税策は、原則として免除措置や例外を含まず、広範で規模が大きいことだ。ボストン連邦準備銀行のコリンズ総裁は、トランプ政権による一連の関税措置について、「これほど大規模で、極めて幅広い関税導入はあまり経験がない」と述べている(注4)。

事実、米国の平均関税率は昨年2.4%だったが、今年は3月初め時点で10%を上回る水準まで急上昇しており、これは1943年以来の高水準だ(注5)。もっとも、この数値には相互関税や自動車など特定の製品への関税措置は反映されていない。今後、数値はもっと大きくなるはずだ。

トランプ大統領の保護主義色が強い大規模な通商政策に対する世界の国・地域の対応は二分している。一部の国・地域は、米国製品への関税を強化する対抗措置をとる。例えば、中国やEU、カナダが挙げられる。中国政府は、トランプ政権が中国製品に10%の追加関税を課したことに対抗するため、米国から輸入される液化天然ガスや原油などの鉱物、小麦や牛肉などの農畜産物、大型の自動車などに最大15%の追加関税を課す措置をとった。

EUの執行機関である欧州委員会は、外国製の鉄鋼・アルミニウムに25%の関税を課す措置が発動されたことへの対抗措置として、一時停止していた2018年と2020年の追加関税の適用を4月から再開する、米国から輸入される農産物や工業製品に対して最大25%の関税を課す措置の導入を検討することを発表した。

一方、別の国は報復的な対抗措置の採用に消極的で、関税措置の適用免除を求めて米国と協議するアプローチをとる。例えば、日本や英国、オーストラリアが挙げられる。武藤経済産業相は先々週、米国を訪問し、カウンターパートであるラトニック商務長官らトランプ政権の高官と、鉄鋼やアルミニウムへの追加関税の適用除外について協議した。日本製品への適用免除は実現しなかったが、日米両政府は今後、自動車などへの関税について継続的に協議していくこととなった(注6)。

一部は明らかになったものの、第2次トランプ政権が推進しようとしている保護主義的な貿易政策には、いまだ不明な部分が多い。中でも、高関税策の中核をなす相互関税と自動車や半導体、医薬品など特定の製品への関税だ。

トランプ大統領は16日、ワシントンへ向かう大統領専用機内で記者団の質問に応じ、4月2日に相互関税と製品ごとの関税の両方を導入する意向を示した(注7)。相互関税については貿易相手国にどれほどの関税率が設定されるのか、特定製品への関税では一部の国への適用免除があるのか、新たに導入される関税措置はどれくらいの期間続くのかが注目される(注8)。

また、トランプ政権の新たな関税措置の導入に対して、日本を含む他国・地域がどのような対応をとるか、米国とその貿易相手国との報復合戦がどの程度までエスカレートするかについて先が読めない。このように関税率の水準や関税措置の実施期間、報復措置など米国の貿易政策の決定を巡り不確実性がある。

金融政策運営にあたる中央銀行の政策立案者が、トランプ政権の貿易政策に関する決定を巡る不確実性にたびたび触れている。例えば、米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は7日、ニューヨークでの経済イベントで、米国の貿易政策の変更を巡る不確実性は引き続き強いと語った(注9)。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、テレビ局のインタビューで、トランプ大統領の貿易政策関連の決定は懸念材料であり、長い間経験していないレベルの不確実性を引き起こしていると話した(注10)。

米国の貿易政策が経済にもたらす影響についても不透明さがある。ECBのデギンドス副総裁は2月10日、テレビ局のインタビューで、トランプ政権の関税政策が世界経済の先行きに大きな不確実性を引き起こしていると語った(注11)。ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁は3月4日、ニューヨークでの経済イベントで、トランプ政権の高関税政策により、企業や消費者がどのような経済活動をおこなうかは不確実性が大きいと発言した(注12)。つい最近だと、FRBのパウエル議長は19日、連邦公開市場委員会後の記者会見で、このところ通商政策に進展がみられたが、政策変更やそれが経済へ及ぼす影響を巡る不確実性は高いと述べた。

では、わが国の企業や消費者が現在直面している貿易政策を巡る不確実性はどれほどか? 足元の不確実性は2018年から2019年の米中貿易戦争のときと比べて大きいか? 貿易政策を巡る不確実性の高まりは、経済とどう関係するか? 以下では、新聞報道を基にした通商政策不確実性指数を頼りにして、これらの点についてみていく。

不確実性をどう測るか

不確実性を計測するため、これまでの研究では大きく3つのアプローチが採られてきた(注13)。第1は、企業や消費者に対するアンケート調査データの活用だ(例えば、Bachmann, Elstner, Sims 2013やMorikawa 2016, 2019, 2023)。

第2は、上場企業が四半期に一度開催する決算説明電話会議の議事録データの活用だ(例えば、Hassan and others 2019やCaldara and others 2020)。自然言語処理技術を利用した議事録データの分析から、個々の企業が直面する不確実性の度合いが数値化される。

第3は、新聞記事データの活用だ(例えば、Baker, Bloom, and Davis 2016やCaldara and Iacoviello 2022)。新聞報道に着目する背景には、ある国の企業や消費者が政策に関する不確実性や地政学リスクの高まりに直面するとき、その国で発行されている新聞紙上では、そのことについて報じる記事の掲載量が多いはずという考えがある。

Baker, Bloom, and Davis (2016)は、米国で発行されている2,000以上の新聞の記事データを活用して、米国の企業や消費者が直面する通商政策を巡る不確実性全般の度合いを示す指標、米国の通商政策不確実性指数(TPU指数)を作成した。具体的には、経済、不透明、政策、通商政策の4つのカテゴリーのことばを少なくとも1つずつ含む記事が新聞記事データベースから抽出され、月単位で集計した記事数を基に指数が算出される(注14)。

政策の用語セットに含まれる6つのことば(congress、legislation、white house、regulation、federal reserve、deficit)は、記事の中で財政や金融などさまざまな分野の政策不確実性について触れられるとき、頻繁に使われるものが選ばれている。

この指標では2つのタイプの不確実性がとらえられている。1つは、貿易政策の決定を巡る不確実性である。もう1つは、政策変更が経済に及ぼす影響を巡る不確実性である。また、貿易政策には自国の政府だけでなく外国政府も含まれる(注15)。

米国のTPU指数は過去65年で最大

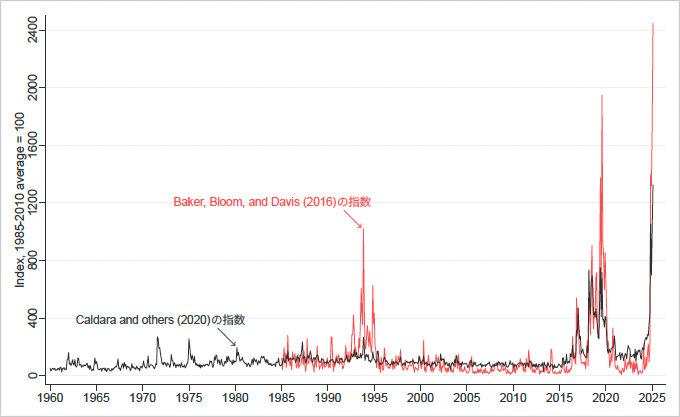

下の図の赤線は、Baker, Bloom, and Davis (2016)による1985年1月から2025年2月のTPU指数(1985-2010年平均=100)を示している。TPU指数は1990年代前半、2010年代後半そして2024年以降に大きく上昇している。

2010年代後半が、第1次トランプ政権下で起きた米中貿易紛争にあたる。TPU指数は、トランプ大統領が1962年通商拡大法232条に基づき、外国から輸入される鉄鋼に25%、アルミニウムに10%の関税をそれぞれ課すことを決めた2018年3月に500を超す水準まで急激に上昇した。その後、TPU指数は2019年まで高水準で推移した。

しかし、TPU指数は米国政府と中国政府の間で第1段階の通商合意が成立した2019年12月以降、急降下した。米中間の貿易戦争がエスカレートした時期(2018年3月から2019年9月)のTPU指数の平均値は655.7である。

視線を2024年以降の時期に向けると、TPU指数は、トランプ氏が大統領選挙で勝利した2024年11月に1,400を超す水準まで急上昇し、新政権が発足した2025年1月には1,700を超す水準までさらに上がっている。そしてトランプ大統領がさまざまな関税措置を表明したり発動したりした2月には、TPU指数は2,500近い水準まで達している。第2次トランプ政権下の貿易政策を巡る不確実性は、2018-2019年に米中貿易戦争がエスカレートしたときより3.7倍(=2446.3/655.7)大きい。

黒線はCaldara and others (2020)による1960年1月から2025年2月のTPU指数(1985-2010年平均=100)を示している。Baker, Bloom, and Davis (2016)とは、指数の算出に使用する新聞(主要7紙)と新聞記事データベースから記事を抽出する際に用いる用語セットが異なる。

Baker, Bloom, and Davis (2016)と同様、第1次トランプ政権と第2次トランプ政権の時期にTPU指数の劇的な上昇がみられる。2025年2月のTPU指数は1,324.9であり、1960年以降で最大だ。2018-2019年に米中貿易戦争がエスカレートした時期のTPU指数の平均値は497.1である。第2次トランプ政権下の貿易政策を巡る不確実性は2.7倍(=1324.9/497.1)大きい。

以上をまとめると、米国の消費者や企業が現在直面している貿易政策を巡る不透明感は、第1次トランプ政権下の米中貿易紛争のときより格段に高い。

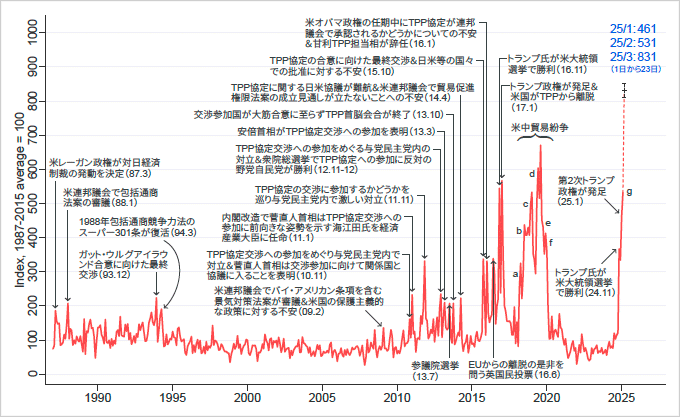

日本のTPU指数も記録的な高水準

では、日本はどうか。Arbatli Saxegaard and others (2022)は、Baker, Bloom, and Davis (2016)と同じモティベーションにより、全国紙4紙に掲載された記事を基に、日本の企業や消費者が直面する通商政策を巡る不確実性全般の度合いを表す指標、日本の通商政策不確実性指数(TPU指数)を算出している(注16)。下の図では1987年以降の日本のTPU指数(1987-2015年平均=100)が描かれている。

日本のTPU指数は、第1次トランプ政権が2017年1月に環太平洋パートナーシップ協定からの離脱を表明したあたり、2018年から2019年の米中貿易紛争、2024年以降に急上昇している。

米中貿易紛争の時期に着目すると、TPU指数は2018年3月に大きく上がったあと、2019年まで高水準で推移しており、米国と同様である(注17)。米中間の貿易戦争がエスカレートした時期(2018年3月から2019年9月)のTPU指数の平均値は417.6である。

視線を直近に向けると、TPU指数は、トランプ氏が大統領選挙で勝利した2024年11月に370近い水準まで大きく上昇し、新政権が発足した2025年1月には95ポイント近く上がった。第2次トランプ政権の関税政策が明るみに出た2月には、TPU指数は530を上回る水準に上昇した。

そしてカナダやメキシコからの輸入品への関税を巡る対応が二転三転したり、外国から輸入される鉄鋼・アルミニウムに25%の関税を課す措置が発動されたりした3月には、TPU指数は830を超す水準まで急上昇している(23日までのデータによる推計値)(注18)。第2次トランプ政権下の貿易政策を巡る不確実性は、2018-2019年に米中貿易戦争がエスカレートしたときより2倍(=830.5/417.6)大きい。

以上のことから、わが国の企業や消費者が現在直面している貿易政策を巡る不確実性は著しく高まっている。

これまでの研究からは、政策を巡る不確実性の高まりは、消費者支出や企業の雇用や投資を妨げることが明らかになっている。先行き不透明感が非常に強い状況では、経済主体が様子見姿勢を強め、経済活動の意思決定を先延ばしする。

通商政策を巡る不確実性の高まりは、おもに製造業の設備投資の減少を通じて、国内総生産(GDP)に負の影響をもたらす。このところの通商政策を巡る不確実性の著しい高まりには、2025年度の個人消費を0.7%、企業の設備投資を1.7%、実質GDPを0.9%押し下げるインパクトがある(注19)。潜在成長率が0%台後半であることを踏まえると、日本経済は内外の通商政策を巡る不確実性の増大で強い逆風にさらされているといえる。

ここまでをまとめると、トランプ大統領が広範で大規模な関税政策を推進しようとしていることで、わが国の消費者や企業が直面する貿易政策を巡る不確実性は過去40年でもっとも大きい。足元の貿易政策を巡る不確実性の増大は、今後の日本経済の成長に重しとなる恐れがある。

米国の貿易政策に関する不確実性は4月には解消されるとの見方が一部にある(注20)。しかし、この不確実性はそう簡単には解消されないとみられる。カナダやメキシコからの輸入品への関税を巡りトランプ政権の対応が二転三転したが、これと同様のことが相互関税の導入後に起こる可能性がある。

また、4月に導入される一連の関税措置の影響を受ける国が報復的な対抗措置をとることで、米国と貿易相手国の間で報復合戦がエスカレートする恐れがある。これらはいずれも不確実性を高める一因となる。政策担当者は、国内景気の下振れリスクとして、物価高などとともに貿易政策を巡る不確実性に引き続き留意しながら、マクロ経済運営をおこなっていく必要がある。

わが国の消費者や企業が直面する貿易政策を巡る不確実性を把握するには、日本のTPU指数が役立つ。マクロ経済運営に資する高頻度の情報を提供すべく、各月の7日、14日、21日の各時点における日本のTPU指数の値も今後、日本の政策不確実性指数のウェブページに掲載される。