政治の不安定さが増すことは、実体経済や金融経済の動向を左右するリスクの1つだ。

野党だった自民党が2012年12月の衆議院総選挙で多数の議席を獲得し政権に復帰して以降、日本の政治はしばらく安定していた。しかし2024年10月の衆院総選挙をきっかけに、政治の不安定さが高まった。

自民党派閥の政治資金問題が逆風となり、連立政権を組む自民党と公明党はともに2割以上議席を減らした。この結果、与党は衆院で10年以上にわたって保持し続けてきた多数派を失った。

野党の中に自公連立政権への参加や閣外協力(内閣に閣僚を出さないが、与党の立場で国会、政権運営に協力すること)に応じる政党がなかったため、第2次石破内閣は少数与党内閣として発足した。民意を反映した少数与党内閣の発足は1996年の第2次橋本内閣以来28年ぶりとなった(注1)。

石破政権はこの9カ月間、政策ごとに野党と部分連合することにより、政策運営をおこなってきた。こうしたなか、3年に一度の参議院選挙(定数248)が先月20日に行われた。この選挙での与党の獲得議席数は47となり、非改選の75議席と合わせて過半数(125議席)に及ばない122議席となった。

参院選公示後の報道機関による情勢調査の結果はまちまちで、与党は議席を減らすものの過半数に必要な50議席を獲得できる可能性があると報じるところがある一方、過半数を維持できるか微妙と報じるところがあった(注2)。

このコラムでは、報道機関が過去約50年にわたり行ってきた世論調査の政党支持率を基にした、政権運営の不安定さの度合いを定量化する指標のデータを分析してわかったことを紹介する(注3)。この指標によれば、与党の獲得議席数は40台半ばとなり、非改選の75議席を合わせて、参院でも与党は多数を得られないことが示されていた。

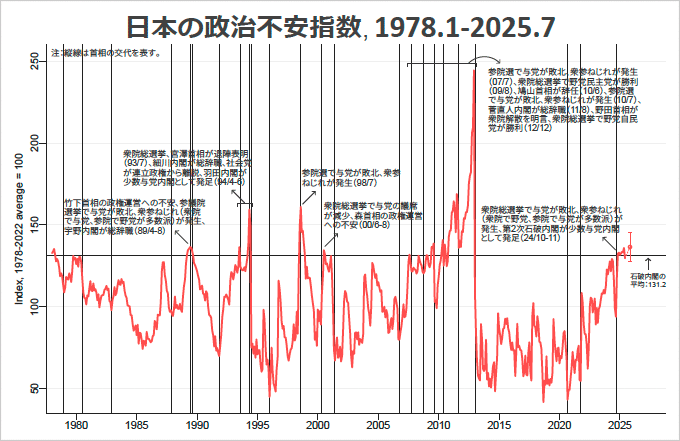

日本の政治不安指数

下の図では、1978年1月から2025年7月の日本における政治不安指数(1978-2022年平均=100)を描いている。政治不安指数(以降、PUIと呼ぶ)は通信社や新聞社、テレビ局が行う世論調査における政党支持率を基にして作られている(注4)。

支持率でみた与野党の伯仲度合いが高いとPUIの値が大きくなる。与野党が伯仲する状況下では、与党は野党の激しい攻勢に晒されるため、円滑な政権運営をしにくくなる。PUIが高水準にあることは、与党が政権運営に行き詰まる、すなわち政治が不安定であることを意味している。

7月のPUIの値は136.6であり、自民党が2012年12月に政権復帰を果たして以降で最も大きい(注5)。この13年でみると、石破首相はもっとも政権運営の困難さに直面している。石破政権が発足した2024年10月から2025年6月のPUIの平均は131.2であり、安倍政権から岸田政権の平均(78.5、2013年1月から2024年9月)より1.7倍大きい。

しかし、政治の不安定さは昨年10月の衆院総選挙後から急激に高まったわけではない。PUIは2022年半ば頃から上昇し始めている。これは消費者物価指数の上昇率(前年比)が2%を超え始めた時期とおおむね重なる。欧州では物価高騰を受けて政権運営が厳しさを増す国が散見されたが、同様のことが日本でも起きていたことが確認できる。

視点をもっと広げてみると、PUIが1985年以降の40年間に131を超す水準まで上昇したことが何度かある。第1は、1980年代だ。宇野内閣のときに行われた参議院選挙で与党自民党が敗北し、ねじれ国会(衆院では与党、参院では野党が多数派)が生まれた。

第2は、1990年代だ。1994年には、組閣直前に与党で最大の議席を保有する社会党(当時)が連立政権から離脱したことで、羽田内閣は少数与党内閣として発足した(詳細は注1を参照)。1998年には、橋本内閣のときに実施された参院選で与党自民党が議席を大幅に減らした結果、ねじれ国会が再び生まれた。

最後は、2000年代後半から2010年代前半だ。国会では衆参ねじれが2007年と2010年に続けざまに二度起きた。内閣が頻繁に交代したり、自民党を核とする政権から非自民・非共産系政権への政権交代が起きたりした。

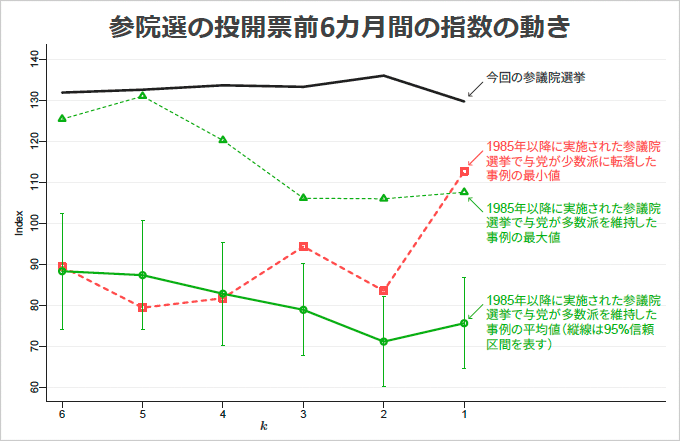

参議院選挙前のPUIに見られる特徴

参院選前のPUIの動きにどのような特徴があったか?これについて明らかにするため、下図では参院選の投開票前6カ月間のPUIを描いている。

赤色の太い破線は、1985年以降に行われた参院選で与党が少数派に転落した4つの事例でのPUIの最小値(これ以降、最小値と呼ぶ)を表す(注6)。緑色の太い実線と細い破線は、1985年以降に実施された参院選で与党が多数派を維持した9つの事例におけるPUIの平均値(これ以降、平均値と呼ぶ)と最大値(これ以降、最大値と呼ぶ)をそれぞれ表す。

参院選で与党が多数派を維持した事例では、平均値は選挙が行われる3カ月前(k=3)から最小値を下回り続けている。選挙2カ月前の時点(k=2)の平均値は最小値より15%低い。選挙直前の月(k=1)の平均値は最小値より33%低い。

このことを踏まえたうえで、今回の参院選挙について見てみよう。黒色の太線は、今年1月から6月までのPUIを表す。選挙前3カ月間(4月から6月)のPUIはいずれも最小値を大きく上回っている。また最大値もゆうに超えている。過去40年の経験則が今度の選挙にも当てはまるとすれば、参院で多数派を形成するのは野党と予測された。

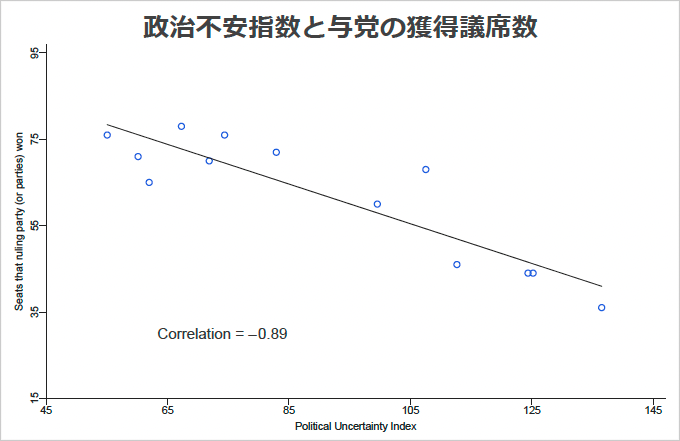

与党の獲得議席

参院選が公示されて以降、与党の劣勢を伝える報道が日増しに増えていった。与党の獲得議席数が30台まで落ち込む可能性があると報じるものもあった(注7)。では、PUIは与党の獲得議席について私たちに何を示唆していたか?下の図では、過去13回の参院選における与党の獲得議席数と選挙直前のPUIの散布図を描いている。

与党の獲得議席数とPUIの間には強い負の相関関係がある(相関係数は-0.89)。この関係性を今回の選挙に当てはめてみると、与党が獲得する議席数は45前後と推測され、与党が目標に掲げた50議席を10%下回る(注8)。

以上をまとめると、今度の選挙で与党は衆院に続き参院でも多数派を失うことが濃厚だった。

これまでの実証研究では、政治を巡る不透明感の高まりは、財政政策をはじめさまざまな分野の政策を巡る不確実性の上昇などを通じて経済活動に負のインパクトをもたらすことが明らかになっている。政治リスクは景気の先行きの下振れ要因として作用する。

2010年代前半に国会で衆参ねじれが起きていたとき、日本銀行の金融政策を決める金融政策決定会合で混迷の度合いが増す政局がしばしば取り上げられていた。例えば、2010年9月に開催された会合では、西村淸彦副総裁が景気の先行きの下振れ要因として政治リスクに触れている(注9)。

米国やその他の国・地域の通商政策を巡る不確実性だけでなく政治リスクの実体経済への影響についても注視していく必要がある。