米国における日本人留学生の激減とその背景について

日本は企業も、国民も今極めて近視眼的になっている。近視眼的(myopic)になるという意味は、経済学的には将来のベネフィットへの割引率が高く、すぐに得られるベネフィットにのみ関心があり、将来のことを考えない傾向を言う。近視眼的だという根拠は多々ある。以前にも書いたが、経済産業省の令和4年の報告『未来人材ビジョン』によると「人材投資(OJT以外)」を行っている企業割合の国際比較において、日本は経済先進国中最小である。報告では日本は「企業は人に投資せず、個人も学ばない」国になっていると結論している。だが筆者の最も憂うる事実の1つは日本人の米国留学生の激減である。知らない人も多いだろうが、1994-1997年に米国留学生の最も多い国は実は日本だった。それが年々少なくなる一方他国の米国留学生は次第に数を増し、中国、インドに抜かれたのは人口の多い国だから仕方がないとして、カナダ、韓国、ベトナム、台湾など日本より人口の少ない国にかなり以前に抜かれ、それでも一昨年度の2022-23年までは8位に辛うじてとどまっていたのだが、ついに昨年度2023-2024年にベスト10から姿を消し13位に落ちてしまった結果、10位までを載せる米国での海外からの留学生の国別人数に関する一般向け統計グラフからも日本は消えることになった。12位がサウジアラビア、14位がイランという位置付けを考えれば、アジアでの米国の最友好国が日本だと思う人にとっては信じられない驚愕の結果であろう。当然米国の大学で、日本の存在はますます希薄になった。何しろ身近に日本人がいなくなったのだから。一方世界の中では今でもまだ米国は最も好まれる留学先であり、経済のグローバル化により英語の影響力が一層増した結果その傾向は一層強まった。米国留学は有効な人財投資になっているからだ。しかし日本からは企業派遣はもとより私費留学も大幅に減った。円安で留学費用が高くなったからという意見もあるが、円安傾向の影響と留学生の減少は平行していない。これはやはり日本人全体が近視眼的になったせいとしか考えられない。留学はもとより、人財投資は一般に短期的利益の追求とは両立しない。投資は見返りを得るのに時間がかかるからだ。ではなぜ日本は、こんなに近視眼的になったのか。

一見似て非なる2つの経営合理化戦略と日本のたどった道について

話はいったん横道にそれるが、昨年(2024年)の新春コラムで、合理的な利他的行為について述べ、ケネス・ボールディングの理論に触れた。その時、合理的な利他的行為に関するもう1人の理論家であるゲリー・ベッカーの理論については、やや不遜だがあまり面白い知見は得られないと書いた。実は彼の「腐った子供の理論」(Rotton-kid theorem)が念頭にあった(Becker 1981)。ベッカーは、子供の効用が親の効用の一部であるような利他的な親を想定し、だが子供自身が考える自分の幸せ(効用)と親の考える子供の幸せ(効用)が大きく食い違う場合にも、十分資産のある利他的親は子供が親の意に沿った選択を自主的にするようにさせることができることを数理的に証明したのが「腐った子供の理論」である。「腐った子供」は共同体内での利己的なメンバーの喩だが、これがあまり面白くないのは、彼の結婚理論もそうだが、一方から他方(この場合は親から子供)への効用の移転が取引費用なしに行うことができるという非現実的な仮定を置く点である。

だが、面白い点もある。それは親の考える子供の効用と、子供自身が考える効用が食い違うとき、なぜ「腐った子供」になるのかという前提に関係している。ベッカーの例示では、まず人が他人に贈り物をするとき、通常はお金で上げる方が物で上げるより合理的と主張する。100ドルの財Aを送るよりも、100ドルの現金を上げる方が受け手はその100ドルを、Aよりもっと欲しいものを買うことができるから、という理由である。だが、「腐った子供」の場合は、現金でなく、財で与えるのが(送り手に取って)合理的だという。例えば学校の授業料を現金で与えると、「腐った子供」は授業料を払わずに遊びに使ってしまうかもしれないから、という理由である。このような例えから、ベッカーの念頭には「腐った子供」は近視眼的で、逆に利他的な親は子供の将来を考えているという前提があることがうかがえる。この例が実は「信頼ゲーム」という非対称の囚人のジレンマゲームで定式化でき、親子が相互信頼の選択に達する道はあるのかという問題で私は論文を書いているのだが(山口 2006)、今日の本題から外れるので、それは省く。

さてここで読者に質問である。贈与の場合、現金の贈与の方が財の贈与よりも贈与の受け手にとっては常に効用が高まるというベッカーの議論―それはその後Waldfogel(1991)によって経済学的にはより理論化されたのだが―は合理的な利他的行為の理論として正しいだろうか? と言うのが質問である。

関連質問がもう1つある。これも答えというか私の考えを読む前に考えてほしい。それは「今(A)生産者が財の販売額を一定とした時に、その生産コストを最小にしようとする戦略、と(B)生産者が財の生産コストを一定とした時に、その販売額を最大にしようとする戦略、は実は同じ戦略である、なぜなら共に利潤(簡単のため販売額マイナス生産コストとする)を最大にする戦略だから」という主張は正しいか否かという問いである。

第一の質問から筆者の考えを述べよう。ベッカーの考えは、まったくの他人間の贈与なら正しいが、家族や友人など親しい間柄への贈与なら社会学的には正しくないと筆者は考える。社会交換や贈与には「内面的な価値(intrinsic value)」が伴うと考えられるからである(注2)。作家のオー・ヘンリーが短編『賢者の贈り物』で極端な形で表現したが、「感情的結びつきのある者同士」の贈与は、贈り物の受け手に取って、相手の贈り物の選択に自分への愛情・友情が感じられるほど、財自体の物質的価値を超えて、贈り物の受け手に心理的価値を生む(幸福度を増す)。一方現金の贈与には、そのような付加価値はない。

では、第二の質問である。実は(A)と(B)の経営合理化戦略はいくつかの点で状況が大きく異なる(注3)。第一に戦略(B)は、消費者が何を欲しているかの知識なしには最大化できないが、戦略(A)は消費者の選好の理解は必要ないという点である。だが消費者の新商品に対する潜在需要には大きな不確定性が伴う。その結果第二の違いとして、戦略(A)の方が、合理的に選択するのは消費者の趣向の知識を要求するため、不確定性が高くなることがあげられる。さらにはアダム・スミスの想定したような公平な互恵性を持つ商品市場を仮定すると(注4)、実は生産者による販売額の最大化の戦略(B)は、消費者にとっても効用の最大化を生む。その点で(B)の戦略は利己的な合理的選択が利他的な合理的選択とも一致するのである。だが戦略(A)に利他的行為の入る余地はない。質問1と質問2の答えの共通点は、相手にとって何が幸せをもたらすかに関する合理的な利他的行為の選択には、他者への理解が欠かせないという点だ。また人財投資としての米国留学の意味の1つも、留学が単に英語力や米国での先端の科学技術の知識の習得に資するのみではなく、多民族国家である米国で多様な文化の下で育つ他者を理解する力、多文化理解力、を育成できることにもある(注5)。

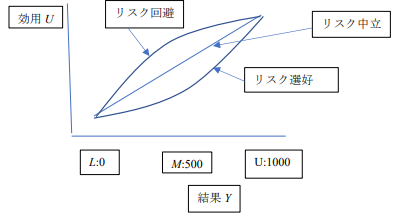

だが1990年以降の経済低迷の中で、多くの日本企業は戦略(B)でなく、戦略(A)を取ってきた。特に正規雇用を、非正規雇用に代え、正規雇用者にも人財投資を止めることで、人件費コストの最小化戦略ともいえる戦略を取ってきた。またその結果労働市場での経験を通じて人財は育たなくなった。(A)の戦略は外部不経済を生む戦略だったといえ、生産者のみならず消費者をも幸福にする(B)の戦略とは、ほぼ真逆の影響を社会にもたらすといえる。ではなぜ、日本企業は(B)でなく(A)の戦略を取ったのか。それは将来の不確定性を嫌う、リスク回避型の選択が支配的になったからだと思える。一言解説を加えると、選好がリスク回避型であることと、選好が近視眼的であることは、概念的にはまったく別のことである。前者は効用関数が下から見て凹型という形の特性、後者は効用関数における将来のベネフィットへの割引率の特性である。しかし、ここで当然成り立つと思われる、選択の結果の不確定性は将来的結果ほど大きくなるという仮定を加えると、リスク回避はより近視眼的選好を生み出す。リスク回避型の選好を持つと、より不確定な将来のベネフィットはより割り引いて考えるようになるからだ(注6)。そういうわけで、日本が、経済的低迷の中で、安心・確実を優先し、リスクを取らなくなったことが、企業の(A)の選択の優先を生み、また近視眼的になり人財投資がされなくなった元凶なのではないかと筆者は思う。いったん豊かになった日本が、現状維持を優先してきたことが、逆にその豊かさの崩壊を生み出してきたという懸念である。江戸幕府の二の舞といえそうだが。

江戸時代の日本の商人倫理における人材投資と今後日本が進むべき道について

ここまでで、最初の話と、次の話は、何とかつながったと思うが、ここでまた話が再度横道に大きくそれることをお許し願いたい。もう私のコラムに慣れた人には意外ではないだろうが、また文芸評論家でもない学者の文学論議である。筆者も昨年78歳になった。普通なら隠居の身である。私は時代物文学も好むが、時代物で、いわば隠居物の名作と筆者が思う作品が2つある。だがそれはまったく異なる倫理を反映している。1つは、藤沢周平の『三屋清左衛門残日録』である。シリーズ物のテレビドラマにもなったから、知っている人も多いだろうが、ある知人は「日本人にとって理想の隠居の形」とまで評した。隠居した側用人である清左衛門が、隠居後もいろいろな「些事」の始末について藩に頼られ、藩内の危機の解決にも貢献しながら、日々は人情物語さながら、人のためにもなり、その結果人に慕われる存在になる、といった物語である。この物語の背景の倫理観は武家的なものである。武家の倫理というと儒教倫理の「仁、義、礼、智、信」がまず浮かぶだろう。ここで最高の徳目である「仁」とは何かだが、『論語』によると「忠恕のみ」という表現がある。「忠」はもちろん忠誠心のことで、「恕」は寛容、情け、思いやりなどを表す。「清左衛門」の生き方が庶民の心にも届くのは「忠」以上に「恕」に力を置いた清左衛門の「仁」の倫理による生き方のように思える。が、いずれにせよ、組織への忠誠もおろそかにしないという点では、組織より個人優先の筆者にはやや遠い面もある隠居後の姿である。

もう1つの隠居物の名作と筆者が思うのは、西條奈加の『隠居すごろく』である。西條奈加は時代物語の中で、商人倫理、職人倫理、仏教的倫理観などを描くのが得意で、特に女性に対して抑圧的な封建社会の中にあっても、それに流されず、といって激しく抵抗してつぶされもせず、世のしきたりに抗しながら何とか自分を生かそうとする女性像を描いてきたが、この『隠居すごろく』は商人倫理物で、隠居した商人嶋屋徳兵衛が、2023年の新春コラムで紹介したボールディングの「恩恵率」でいうなら、本人は利己主義に近い小さい恩恵率の持ち主でありながら、他人にむやみに親切な八歳の孫の行為のいわば後始末を引き受ける中で隠居後の新たな人生を切り開く話で、その中心にいわば「人への投資」に関する商人倫理がある。実は、時代物の小説で商人の世界での「人への投資」がテーマである名作は他にもある。筆者の知識の範囲では宮部みゆきの『本所深川ふしぎ草紙』中の『片葉の芦』は珠玉の短編で、そこに描かれた商人倫理の一部は上記の西條作品にも引き継がれている。高田郁の『銀二貫』も、商人の人財投資がテーマのすてきな物語である。こうしてみると、3人とも女性作家であるが、これは偶然ではないように思える。

米国の社会学者のロバート・ベラーが著書『日本近代化と宗教倫理』の中で、江戸時代の主な商人倫理であった石田梅岩の心学は、マックス・ウェーバーが西欧の近代化・資本主義の発展に寄与したと指摘したプロテスタントの倫理に匹敵するという説を唱えたのは、社会学者の間では有名な話だが、そこで強調された中心的倫理は勤勉性である。だが心学は儒教道徳にも強く影響され、個人主義的なプロテスタントの倫理とは随分異なるように思える。筆者が、より重要な商人倫理で近代化に通じたのは、実は人を育て、人に投資すべし、という倫理ではなかったのかと考える。実際上記の石田梅岩や、勤勉道徳のお手本でもあった二宮尊徳、近代日本経済の父といわれ最近「一万円札になった」渋沢栄一などの経世家の思想には人に投資すべきと言う思想がみられ、江戸時代における寺子屋の発達や江戸末期での他国と比べた日本の極めて高い識字率(ドーア 1970)にもその証左を見ることができる。

明治維新後の近代化も、戦後の奇跡的経済復興も、それを支える人を育てなくしてはあり得なかったと筆者は思う。西條奈加の『隠居すごろく』の中には人に投資するということが、どういうことかを物語を通じで豊かに描かれている。まず「ほどこし」はしないこと、学びの機会を与えることで希望を与えること、個々人の才能を見いだし引き出すこと、生活や生産に役立つ技術を身に付けさせること、勤勉を尊び怠惰はとがめるが人を追い詰めず見守ること、自主・自律を重んじること、そして、もし政治権力や既得権者が人々の自主・自律を不当に抑圧しようとする時は、それに抵抗し彼らの自主・自律を助けること。フィクションであるが、その表現はリアルで感動的である。

経済倫理も、西洋的な伝統の産物であると考える日本人は多い。だから人権など西欧的倫理の普及にも、日本経済の衰退に対する警告にも、日本の伝統を持ち出し、日本は日本で良いとうそぶく者も増えたように思える。だが、現在の「人づくり」を止めた日本に何の伝統か、と筆者は言いたい。少なくとも、日本の伝統の中に、人を育成することを重要視する思想は脈々と存在した。伝統をいうならば、それこそ、再興すべきではないか。筆者は政府与党の防衛予算増大の強調よりも、野党の福祉予算の拡大の強調よりも、行政は教育・研究はもとより社会の全般にわたる国費の使い方について、人財投資を最優先で考え、民間にもそれを促してほしいと思う。また親も初等・中等教育者も、子供に対し、身近な周りへの適応力ではなく、「かわいい子には旅をさせよ」の諺の如く、より多様で広い世界で発揮できる知力や能力が身につくような教育投資をしてほしいと思う。それらのことなくしては、今の緩やかだが一歩一歩後退してきた日本の衰退は避けようがないと考える。