概要

学術文献においては、中央集権的な標準化試験が教師による評価よりも生徒にとってより有益かという点について、学術的にほとんど合意が得られていない。経済学分野では、教師による評価の偏りを示唆するエビデンスが増えつつある一方、教育学者や心理学者は、高いプレッシャーを伴う試験のストレスが生徒に与える弊害を指摘し、試験と教師による評価は概ね一致していると主張している。こうした学術的見解の不一致は政策にも反映されており、各国で(さらには国内でも)多様な評価方法が採用されている。政策立案者は、非盲検評価(=評価者が被験者や試験対象の情報を知っている状態で行う評価方法のこと)における不平等の可能性を認識し、単一の評価方法に依存することの影響を慎重に検討すべきである。

主な研究結果

教師による評価のプラス面

- 教師は定期的な接触を通じて、生徒の能力をより深く理解できる

- 教師は、最も精緻に設計された標準化試験よりも、はるかに広範な教育課程を評価することができる

- 定期的な評価の機会があることで、限られた回数の試験によって生じる偶然性を軽減できる

- 教師は、標準化試験では反映されない生徒の有利(不利)な状況を(黙示的に)考慮することができる

教師による評価のマイナス面

- 同一の課題を評価する場合でも、教師による結果には大きなばらつきが見られる

- 生徒を評価する際の基準も、教師により(おそらく)大きく異なる

- こうした評価のばらつきは、特定の生徒集団に対して教師の判断が偏る可能性を示唆している

- 教師の評価のばらつきにより、教師間あるいは学校間で成績を比較することが困難となる(特に厳格な教師に評価される生徒が不利になる恐れがある)

著者からのメッセージ

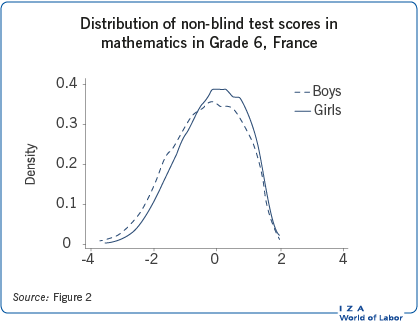

欧米の研究では、教師による評価と外部機関による標準化試験の結果の間に、生徒の特性と相関する差異が存在することが明らかとなっており、教師の評価に潜在的な偏りが含まれることを示唆している。文献ではこうした偏りが生じるメカニズムについて複数の仮説が検証されている。たとえば教師は、生徒の態度など学力以外の要素を評価に反映させたり、過去の成績上位者や特定の分野における少数派(性別など)に属する生徒を無意識に優遇する可能性がある。こうした偏りの影響として、一部の研究では、数学などの特定の科目における偏った教師の評価が、生徒の学業の進捗や履修科目の選択、さらには将来の学位選択にまで影響を及ぼす可能性があることが指摘されている。

本稿は、2025年6月にIZA World of Laborにて掲載されたものを、IZAの許可を得て、翻訳、転載したものです。