1 はじめに

筆者は、今の日本経済はバブル崩壊後、最悪の時代を迎えていると考えている。これまでの「失われた30年」は、長期にわたる景気の低迷であり、またリーマンショックやコロナ不況などがあったが、一時的なショックであり早晩収束するという見通しがあった。

だが、現在、景気が低迷する中での物価上昇という、最悪の経済状況と呼ばれる「スタグフレーション」が発生しており、しかも根本的に解消するめどが立っていない。金融当局が実施しているゼロ金利政策、インフレターゲティング、為替介入など基本的な政策でさえ、どうすればいいか、延々と議論が続いている。そうこうしているうちに、賃金が上がらない中で、エネルギーなど生活必需品やそれに伴う各種品目の大幅値上げが相次ぎ、日本国民の生活が急速に悪化している。最近では、電力各社の間で、家庭向け規制料金の約3割の値上げ申請の動きが広がってきた。防衛費の拡大分(GDP比1%から2%へ)を税金で確保しようとする動きもある。

企業経営も将来、悪化することが予想されているが(注1)、そうした苦しい状況を改善する唯一の方法は、企業自身による生産性の向上による売上増・利益増であることに多くの企業自身が気付いていない。そこに、今の日本経済の深刻さがある。「失われた30年」の間、企業はコスト削減を主軸とした経営を続けてきたが、その負のスパイラルを加速する方向に走るのではないだろうかという懸念がある。

当面、政府の景気対策や日銀介入などで痛みを和らげることは可能かもしれないが、企業行動が変わらない限り、日本経済は、根本的な治療が難しいと考える。付加価値を生み出すのは企業であり、企業が作り出す付加価値が増えない限り、日本経済は好転しない。このまま推移すれば、物価統制や固定為替相場など、かつての戦後のような経済状況に至る可能性もあると思っている。

ほんのついこの前までは、日本の周辺国から、日本に向けて出稼ぎの人々がやってきて、治安や過剰労働が問題になっていたが、円安が急速に進んだこともあり、今や日本人の若者が外国に出稼ぎに出かける時代になった(注2)。ますます、戦後期の状況に近づいている。

バブルの時代を知っている世代には、まさかこのような時代が来ようとは想像すらしていなかったのではないだろうか。一方、今の若者は、生まれた時から、ずっと景気低迷が続いており、むしろ好景気とは一体どのようなことなのか、理解することもできない、という人々が大部分である。

最近、三食が十分に食べられない子どもが増えているというニュースが報じられていたが、その子どもが減るどころか逆に、三食まともに食べられない大人が拡大している(注3)。日本の1人あたり労働生産性は、今では、旧東欧並みにまで落ちてしまった(注4)。1人あたり購買力平価GDPも韓国に抜かれてしまった(注5)。

景気が低迷する中で、物価が上昇するという現象に対処するためには、短期的には物価を抑えることが重要かもしれないが、長期的かつ根本的に解決するためには、景気を拡大させ、賃金を上げることである。そしてその最も重要な役割を担うのが、企業である。付加価値を生み出し、生産性を高め、雇用を創出し、人々に賃金を払うのは企業だからである。企業の成長なくして経済の成長はない。

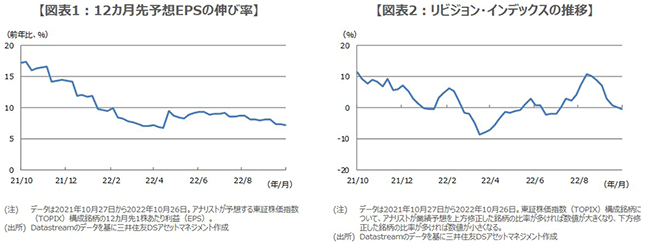

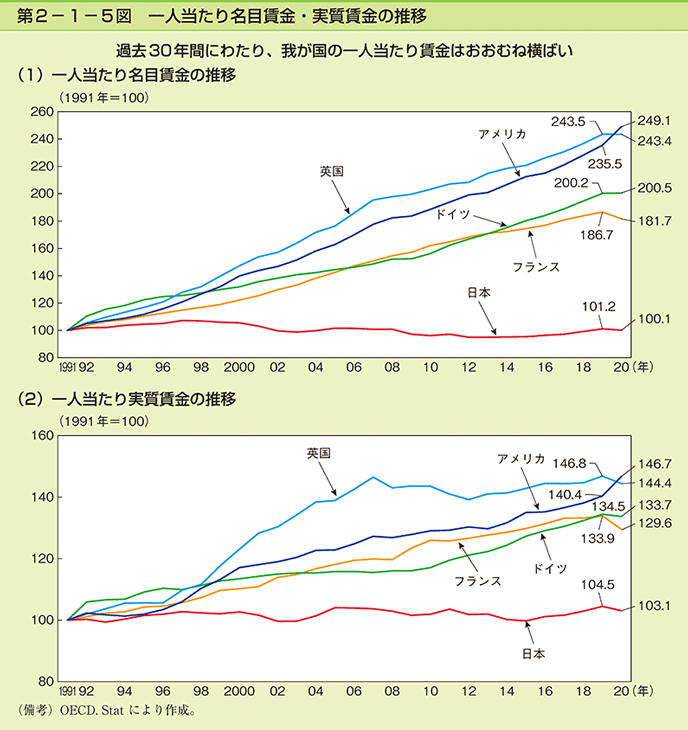

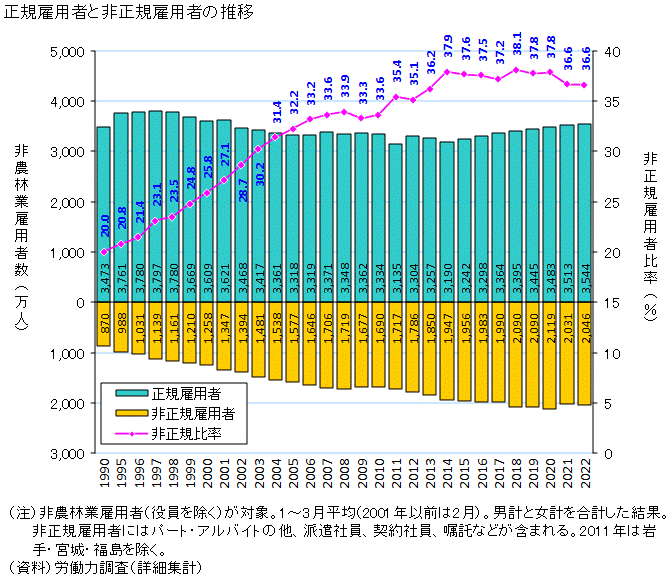

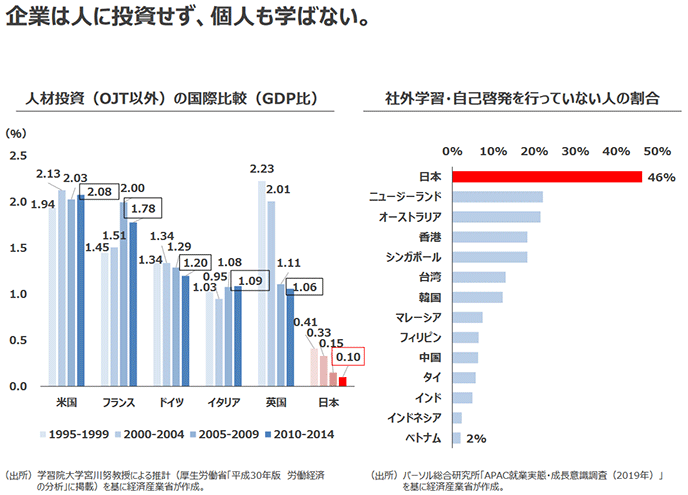

だが日本企業の多くは、「失われた30年」の間、利益余剰を社内にため、新しいことにほとんどチャレンジせず、人間を冷たく扱うことで利益を生み出してきた。人間を冷たく扱うとは、①賃金を上げない(図表1)、②非正規を増やす(図表2)、③OFFJT投資を減らす(図表3)、という3点セットのことである。

賃金が上がらないと、人はいくら真面目に一生懸命働いても、むなしい。それが日本製品の劣化の原因の1つであるとも言えよう(注6)。それは回り回って、企業の生産性をさらに低下させ、企業の利益を損ねていると言える。負のスパイラルである。

2 デジタルによる生産性向上の波に乗れない日本企業

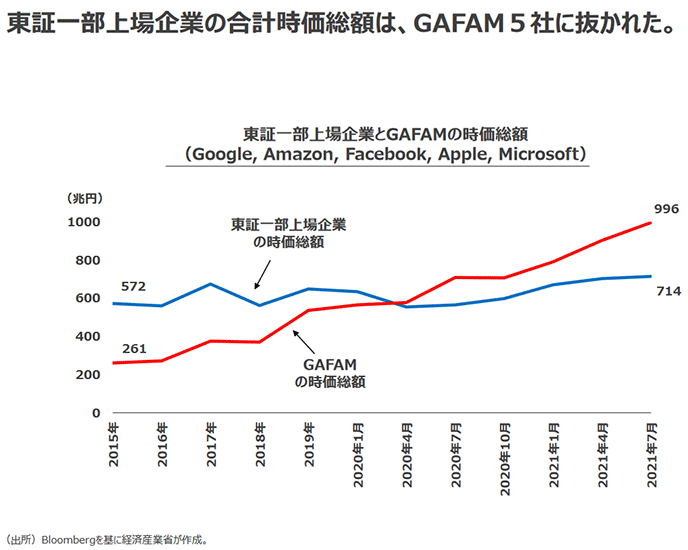

インターネット元年と呼ばれる1995年以降、世界経済はデジタルがお金を稼ぐ時代に入った。GAFAM(グ-グル、アップル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト)と呼ばれる米国の巨大ネット企業のうち、いくつかの企業が創業したのも、大体、この頃である。その後、短期間のうちに、トヨタをしのぐような巨大ビジネスに成長した。だが日本では、GAFAMに相当するようなネット巨大企業は育たなかった。そこに日米の経営者の意識の違いを見て取れる。

日本でなぜGAFAMが育たなかったのか、という議論は、結論らしい結論が出たとは聞いたことがないが、その議論を突き詰めれば、今の日本経済の低迷の根本原因をあぶりだすことができるかもしれない(図表4)。

日本企業の経営者は、デジタルがお金を稼ぐ時代に入ったことに気付いていたのか、気付いていなかった、よく分からないが、デジタルを遠ざけたまま、現状維持の経営を続けてきた。その間、世界では、第四次産業革命と呼ばれるほどの大きな変革が進行した。日本企業だけが大きく取り残されたのである。戦後、驚異的な経済成長を達成し、世界中を驚かせた日本人の「アニマルスピリッツ」は、デジタルの潮流の中では、発揮されなかった。

ドイツが、製造業にデジタルを導入する「インダストリー4.0」構想を2013年に発表して約10年がたつ。その間、日本企業でも遅まきながら、デジタル化に取り組む企業がちらほら出てきたが、現時点において、日本企業全体に全体に広く波及するまでには至っていない。特に、地方企業や中小企業は、まるで遠い別世界での出来事のようにとらえている。

この10年間の日本企業におけるデジタルへの取り組みを総括すれば、世界と伍して競争する意欲のあるほんのわずかな企業だけがデジタル化に成功し、それ以外の日本企業にはほとんど普及しなかった、と言えるだろう。

日本企業は、第四次産業革命という絶好の潮流に乗り遅れ、生産性を上げる機会を失いつつあると言える。日本は「ものづくり」が得意な国と言われてきたが、実は目に見える「機械もの」が得意なだけで、目に見えない「情報通信もの」は不得手なことが分かった。

最近では、コロナ禍において、テレワークが日本全体の大きな社会実験として展開され、企業各社が取り入れたが、日本企業はテレワークを生産性向上に結び付けることに失敗したと言える。OECDによる各国比較の調査で、日本は、導入が遅く、プラスの効果よりむしろマイナスの効果の方が大きいとされた(注7)。また、日本の「4割の壁」と言われ、どのような調査を行っても、「テレワークにより生産性が悪化した」との回答が、4割を切らない、という意味である。

そしてコロナの影響が次第に減じる中で、テレワークから通常勤務に移行し、従来通り勤務する形態へと回帰する動きが各社で発生している。これもまた世界とは異なる現状維持の動きである。

3 おわりに

私の疑問は、せっかく、第四次産業革命、そしてテレワークという、デジタル技術を用いて日本企業の生産性を抜本的かつ大幅に向上させる絶好の機会として大きな社会的機運が高まったにも関わらず、日本企業はその波に乗れず、または乗ろうとせず、現在に至っている。そして、日本経済は、まるで泥船のように沈みつつあり、意欲ある若者が外国に向けて日本を脱出しようとしている。かつて日本国内の貧しい人々を国外(満州、ブラジルなど)に移住させる移民政策が採られた時期があったが、このままでは、そうした時代が再来するかもしれないと懸念している。歴史は繰り返す。

未来の世界では、かつて東洋の東の端に、わずか数十年だけ繁栄した小さな島国があったと、世界の子どもたちは歴史の教科書で学ぶのだろうか。

日本企業の経営者は、一体、果たして今後、どのような取り組みで、自分の企業の生産性を向上させ、賃金を増やし、企業を成長させ、日本の景気を拡大させ、今の危機的なスタグフレーションを乗り越えようというのだろうか?

もはや東欧諸国並みにまで落ちてしまった日本企業の生産性を、上位にまで持ち上げることは並大抵ではない。失われた30年は、慣性がついているので、その慣性を断ち切ることは容易ではない。しかも、今の若者は、景気がよいとはどういうことなのか、体験していないので、何を目指したらよいのか分からないのかもしれない。むしろ小さい頃から、将来への不安から、貯蓄に励んできた経験しかない。好景気を知っている世代が、景気をよくするとは一体どういうことなのか、好景気になると世の中はどうなるのか、次の世代に伝えていかなければならない。

今の若者は、貯蓄に熱心な世代だ。将来に多くの不安があるため、身を守るため、貯金をして節約している。そんな若者たちを見るのが悲しいのは、私だけだろうか。