破壊的なイノベーションを創出するためには何が必要か(注1)。本コラムでは、これまで筆者が進めてきたRIETI「ムーンショット型研究開発プロジェクト 科学者インタビュー」の内容を振り返り、そのヒントを導きたい。

1. RIETI「ムーンショット型研究開発プロジェクト科学者インタビュー」の概要

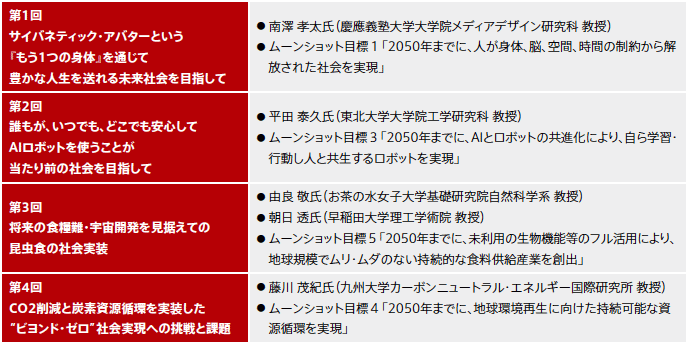

破壊的イノベーションの先導を狙い、世界各国で官民の研究開発投資が急速に拡大している。近年、わが国においても、超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)を国が設定し、挑戦的な研究を推進するムーンショット型研究開発制度が創設された。本制度は、「我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発(ムーンショット)を推進する国の大型研究プログラム」とされ、2020年度から本制度の下で実際の研究プロジェクトが始まっている(注2)。 他方RIETIは2020年度からの第5期中期目標期間において社会科学的な要素と産業技術の融合に注力している。 そこで、2021年度から内閣府との連携の下、ムーンショット型研究開発制度のプロジェクトマネージャーの科学者にインタビューを開始し、これまでに以下4つの研究プロジェクトについて科学者へのインタビューを実施した。各インタビューの詳細については、各記事のHPを参照されたい(注3)。

2. 研究プロジェクトの特徴と共通点

4回のインタビューの結果から見えてきた今から約30年後2050年の未来像をまとめると次のようなイメージである。

遺伝子工学技術により家畜化され大量生産されたコオロギを原料とする培養肉のハンバーガーを片手に、遠隔地やサイバー空間上のアバターにアクセスすると、身体的な制限から解き放たれた多種多様な活動を体験できる。アバターを介して、あたかも自分自身の体験であるような実感を持って他者の経験を追体験することも可能である。家の中や外出先で周囲を見渡すと、至る所に、人工知能を搭載した自律的に動作する筋斗雲のような柔らかいロボットが漂っていて、必要に応じてさまざまな生活支援をしてくれる。そして、街中や住宅には空気中の二酸化炭素からエネルギーを作り出す装置が設置されて都市単位でのゼロエミッションが達成されるとともに、昆虫食の普及によって家畜由来の温室効果ガスも削減され、化石燃料の枯渇を心配する必要がなくなっている。

もし、こういった社会が実現するならば、現在とは産業構造や企業活動、場合によっては経済の仕組みそのものにも変革がもたらされる破壊的イノベーションと言えよう。では、これらの破壊的イノベーションをもたらし得る技術をまさに実現しようとしている研究プロジェクトの特徴は何だろうか。インタビューを振り返ると以下のような共通点があると思われる。

❶ 人間中心の技術

❷ 大学発ベンチャー・産学連携への取り組み

❸ デザインの重要性・可視化への取り組み

まず第一に、人間の生活の質やヒトにとっての幸福とは何か、といった「人間とは何か」という問いを持ちながら研究開発を進められていることである。例えば、「ロボット」と聞くと「人間と機械の競争」や労働機会が奪われてしまう状況も想像されるが、「適応自在AIロボット」の開発を進めている平田氏は人間の生活の質を高めるようなロボットはどのようなものか、人間の「自己効力感」を高めるためのロボットとはどうあるべきか、に注目している点が印象的であった。また、南澤氏は「ヒューマン・ビーイングからサイバネティック・ビーイングへ」という概念を提唱し、アバターを利用することで人間の自己概念がどのように変化し、新たな価値観の下での人間の幸福はどのようなものなのか、さらにはアバターを介して他人の技能や経験の共有が可能になることでコミュニティのあり方が変化する可能性についても検討されている。

第二に、産学連携への取り組みを積極的に進めている点である。南澤氏は共同創業者として大学発ベンチャーの立ち上げに関わった経験があり、由良氏・朝日氏の昆虫食のプロジェクトは大学発ベンチャーを立ち上げた学生のアイデアが発端になっている。藤川氏も分離膜を用いた小型分散型の空気中の二酸化炭素吸収・利用装置(DAC-U)の開発において、そのビジネス・エコシステムの設計のために産業界との連携を積極的に進めている。

第三に、デザインの重要性に注目している点である。藤川氏は技術の普及を視野に「デザイン」の重要性に着目し、九州大学芸術工学部の学生とともに、現在開発中のDAC-Uの製品イメージの制作を進めている。平田氏が開発中のAIロボットは「西遊記」に登場する筋斗雲のように柔らかくて人を優しく包み込む「Robotics Nimbus(筋斗雲)」というコンセプトを提唱し、そのコンセプトをイラストとして視覚化する取り組みをプロジェクトの早い段階で行うことによって、イメージが共有しやすくなるように工夫されている。

3. おわりに

今回インタビューを実施したムーンショット型研究開発プロジェクトが目指している製品・サービスはどれも市場が存在しているものではない。つまり、「新市場型破壊的イノベーション」を目指している。さらには、新しい製品やサービスを市場に導入しさえすれば実現可能なイノベーションではなく、新たなビジネス・エコシステムを創出する必要がある。そのためには、ムーンショット型研究開発プロジェクトを契機として多くのスタートアップ企業が生まれることが期待される。

また、どの研究開発プロジェクトも野心的な目標に挑戦しており、その成功には大きな不確実性が存在する。「経営学の父」と呼ばれるP.F.ドラッカーが予期せぬ成功や失敗をイノベーションの機会に利用することの重要性を指摘しているように、失敗を許容し、当初計画に固執しない臨機応変な軌道修正の余地を残しておくことが肝要であろう。さらには、想定外の発見、いわゆる「セレンディピティ」の可能性を見逃さないことも重要である。

最後に、今回のインタビューを通じて、現在進行中の技術革新は近い将来に価値観の変容や社会経済システムの変革をもたらす可能性があることを改めて実感した。これは経済学を始めとする社会科学にも非連続的なパラダイムシフトが生じる可能性を示唆するものであり、私自身も経済学分野の研究者の一端として破壊的イノベーションの機会を貪欲に追求していきたいと考えている。