新型コロナウイルス(Covid-19)の感染拡大と感染拡大防止対策に伴い、経済活動にさまざまな制約や影響が生じている。本稿ではテレワーク導入企業のコロナ禍における企業価値に関する分析結果を紹介する。本稿の分析結果は、2020年2月下旬から本格化したコロナ禍において日本企業の株価は大きく下落したが、総務省の「テレワーク情報サイト」においてテレワーク導入事例が紹介されている企業はそれ以外の企業と比べて10%程度その下落幅が小さかったことを示している。この結果は、テレワークを導入していた企業はコロナ禍の影響が比較的小さいと株式市場が評価した可能性を示している。

コロナ禍における株価の推移

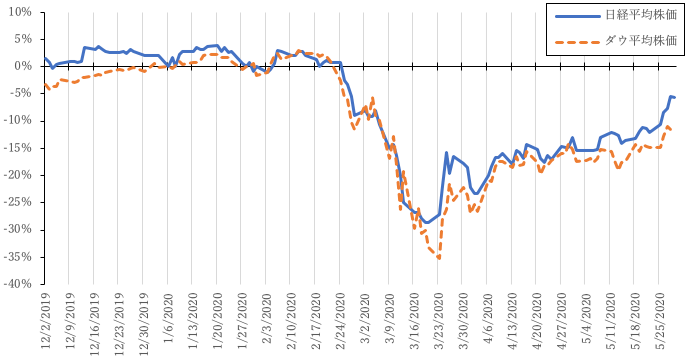

図1は日経平均株価とNYダウ平均の2019年12月から2020年の5月までの推移を示している。2020年1月後半には中国武漢で感染拡大防止のための都市封鎖が開始されるとともにWHOが国際的な緊急事態を宣言したにも関わらず、2月中旬までは日経平均もNYダウ平均ともに堅調に推移してきたが、2月後半から3月中旬にかけて両者とも30%以上下落した。

日本では2月24日に新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が初めて見解を公表し、翌25日には政府の対策本部が「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定・発表した。27日には安倍首相から全国の小中高校への臨時休業要請が発表され、28日には北海道知事が独自の緊急事態宣言を発表している。その後、3月には欧米諸国の多くの都市で感染が拡大し、都市封鎖(ロックダウン)が実施された。このように感染拡大が欧米を含む世界的な規模になる中、3月24日には東京五輪・パラリンピックの1年延期が発表されるとともに、小池東京都知事が公の場で「ロックダウン」の可能性に初めて言及して話題になり、社会不安は極度に高まったように思われる。その後、4月から5月にかけて株価は回復しており、6月に入るとおおむね株価下落が始まる前の2月中旬に近い水準に戻っている。

テレワーク導入の取り組みとコロナ禍における企業価値

このように日本の株式市場は2月下旬以降の新型コロナウイルスの感染拡大の状況と政府の動きに対して敏感に反応しているように見える。しかし、コロナ禍によって受ける影響は企業によって異質性があると考えられる。例えば、コロナ禍の影響は需要構造に短期的な影響と中長期的な影響をもたらし、業種によってその影響は異なると考えられる。また、在宅勤務への切り替えが容易な業種とそれが困難な業種があろう。さらには、同一の業種でもこれまでのICT化やテレワークの導入への取り組みには企業間の異質性があろう。株式市場はそのような企業の異質性の効果を織り込んで、コロナ禍が企業価値に与える影響を評価していると考えられる。

では、どのような企業の取り組みが株式市場からポジティブに評価されたのか。ここでは、これまでのテレワーク導入への取り組みの違いがコロナ禍での株式市場からの企業価値の評価に与えた効果に注目してみたい。

前述の2月25日に発表された政府の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針において「企業に対して(中略)テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかける」と明記されているように、感染症拡大防止の観点から政府やマスメディア等で感染症の専門家などから不要不急の外出の自粛が呼び掛けられる中、企業にもテレワークの導入・活用が強く求められる状況となった。

その一方、テレワークは新型コロナウイルスの問題が浮上する以前から、いわゆる「働き方改革」の文脈でも注目されてきた。特に、本年2020年に予定されていた東京オリンピックの開催期間における交通渋滞や通勤ラッシュの緩和を目的として、近年は政府を中心にさらにテレワークの普及促進がはかられてきていた状況であった。

2012年頃から日本政府では総務省と厚生労働省が中心となり、日本企業におけるテレワークの活用事例を広く収集・公開し、先駆的な取り組みを行っている企業を表彰する事業を行っている。また、収集された事例を集約し、検索可能とする「テレワーク情報サイト」を2017年から運用している(注1)。このウェブサイトでは、総務省と厚生労働省がこれまで収集してきた約300社(2020年6月時点)のテレワークの導入事例について、地域、導入目的、キーワード、企業規模などをキーワードとして検索し、閲覧することができる。なお、総務省については平成29年度「テレワーク先駆者百選総務大臣賞事例」、厚生労働省についても平成29年度「テレワーク活用の好事例」「輝くテレワーク賞事例」が最新情報となっており、ここ数年は更新されていない可能性がある。

上場企業のテレワーク導入状況と株価の推移

筆者は、上場企業の中で上記「テレワーク情報サイト」にテレワーク導入事例が掲載されている企業を特定し、株価の変化を比較することで、コロナ禍の前にテレワークを導入していた企業の株式市場からの評価が、それ以外の企業に対する評価と比べて、どのように異なるかを検証した。分析に用いる株価データはEDINET(https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/)に掲載されている上場企業の2019年12月から2020年5月までの日次終値(株式分割の影響は調整済み)を「Stooq」(https://stooq.com/)のAPIを活用して入手した。結果として、EDINET掲載上場企業のうち株価データが入手できたのは3,621社であり、そのうち35社が「テレワーク情報サイト」で事例が紹介されている企業と判定された(注2)。

では、コロナ禍におけるテレワーク導入企業の株価はそれ以外の企業の株価と比べて、どのような特徴があるだろうか。以下では上記の手順で構築したデータセットを用いた分析結果を紹介する。なお、前述の通り、「テレワーク情報サイト」には平成30年度以降の情報が掲載されていないため、ここでの「テレワーク導入企業」は2年以上前の平成29年度以前にテレワーク導入企業として総務省あるいは厚生労働省に認定された企業であり、最近テレワークの導入を始めた企業は含まれていないことに留意されたい。

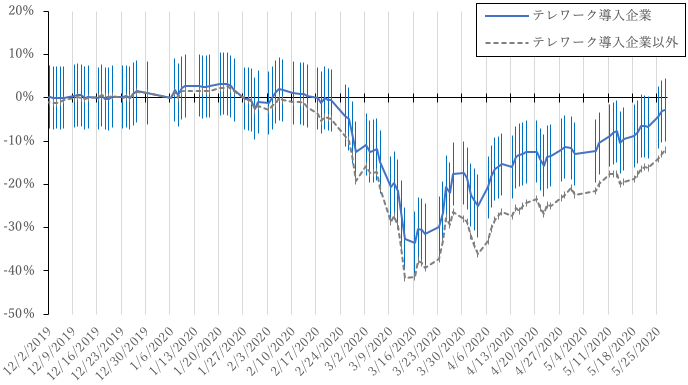

まず、図2ではテレワーク導入企業の2019年12月から2020年5月の株価の推移をそれ以外の企業の株価の推移と比較している。各企業の日次株価を2020年1月6日時点での株価終値を基準とする指数(%単位)に変換した上で、テレワーク導入企業とそれ以外の企業にグループを分けてそれぞれ日次平均をとった結果である。縦棒は95%信頼区間を表している(注3)。

図2によれば、テレワーク導入企業とそれ以外の企業の株価指数は、2019年12月から1月下旬までのコロナ禍以前の期間においては両者ともにほとんど変化がなかったが、2月下旬から3月中旬にかけて両者ともに大きく下落した。ただし、株価指数の下落幅をよく見ると、テレワーク導入企業の株価指数は3月中旬には平均的に1月6日の水準から約30%下落しているのに対し、それ以外の企業の株価は月6日の水準から約40%も下落している。テレワーク導入企業はそれ以外の企業と比べて10%程度、コロナ禍での株価の下落幅が小さいことが分かる。また、さらによく見てみると、テレワーク導入企業とそれ以外の企業の株価指数は2月上旬からすでに次第に差が開き始めていることも分かる(ただし統計的には有意ではない)。さらに、3月下旬以降の株価の回復期にかけてもおおむね10%程度の差が維持されている。例えば、5月下旬では、テレワーク導入企業の株価指数の平均はコロナ禍前と比べて約3%低い水準まで回復しているが、テレワーク導入企業以外の株価指数の平均はコロナ禍前と比べて10%以上低い水準となっている。

テレワーク導入状況の違いがコロナ禍での企業価値に影響した可能性

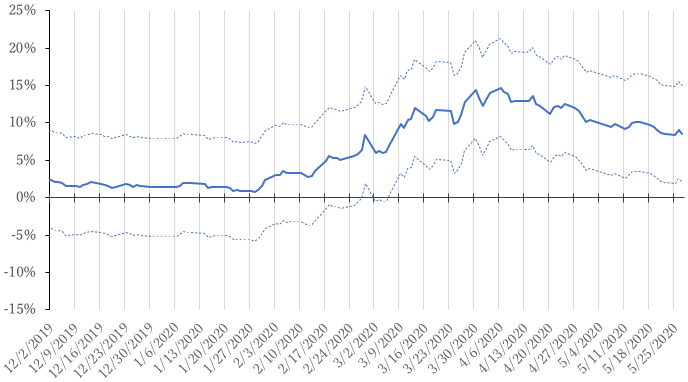

上記の結果から、テレワーク導入企業はコロナ禍において株式市場から高く評価を受けていた可能性が指摘できる。しかしながら、上記図2の結果は平均を単純に比較したものであり、業種や地域の効果をコントロールしておらず、株式市場がテレワークの導入を本当に評価した結果を示しているエビデンスとしては問題がある。テレワークの導入は業種による違いが大きい。そのため、図2はテレワークの導入の有無によってもたらされた違いではなく、業種の違いを表してしまっている可能性もある。さらに、コロナ禍の影響には地域差が大きい。地域によって感染者の数も異なり、また行政からの自粛要請の程度も異なっている。もしテレワークの導入がコロナ禍の影響の小さい地域に偏っていた場合、図2の結果はコロナ禍の影響の地域差を表してしまっている危険がある。そこで、これらの問題に対処するため、DID分析(差の差の分析)と呼ばれる分析方法を用いて、業種と地域の効果をコントロールしてテレワーク導入企業とそれ以外の企業と比べた株価の差(株価プレミアム)を統計的に推定した(注4)。

図3がテレワーク導入企業の株価プレミアムの推定結果を示している。1月下旬までは株価プレミアムに変化はほとんどなかったが、1月下旬以降にテレワーク導入企業の株価プレミアムが次第に大きくなり、3月以降には統計的に有意な差が認められる。3月下旬から4月上旬にかけてテレワーク導入企業の株価プレミアムの期待値は約15%となり、その後株価プレミアム差が縮小しているが、5月下旬でも10%前後の差が依然として残っている。

インプリケーションと残された課題

以上のように本稿の分析結果によれば、2020年2月下旬から本格化したコロナ禍において日本企業の株価は大きく下落したが、過去にテレワークを導入していた企業はそうでない企業と比べて10%程度その下落幅が小さかった。この結果は、テレワークを事前に導入していた企業はコロナ禍の被害が比較的小さかった可能性を示している。

ただし、本稿の分析結果はテレワーク導入の効果を過大に、または過小に推定している可能性があることに留意が必要である。過大推定の可能性として、財務的な余裕がある企業や生産性の高い企業がテレワークを導入する傾向にあり、それらの財務的な安定性や生産性などのいわゆる交絡要因の効果がテレワークの導入企業とそれ以外の企業の株価指数の差の推定結果に混合してしまっている危険性である。それらテレワークの導入とは独立な交絡要因をコントロールして、より精緻な統計的な分析を行うことが今後の課題の1つである。

他方、テレワーク導入の効果を過小推定している可能性もある。本稿の分析では「テレワーク情報サイト」にテレワーク導入事例が紹介されているかどうか、のみによって「テレワーク導入企業」を定義したが、テレワークを導入しているが「テレワーク情報サイト」に事例が掲載されていない上場企業も少なからず存在している可能性がある。本稿で分析に用いたデータによると上場企業のうち「テレワーク情報サイト」に事例が掲載されている企業は35社であり、上場企業全体の1%程度にも満たないが、残り99%以上の上場企業がテレワークの導入に取り組んでいないとは考えにくい。1つの理由としては「テレワーク情報サイト」がここ2年間更新されていないという制約により、最近の約2年間にテレワークを導入した企業が分析から除かれてしまっている。最近のテレワーク導入企業に関するデータを収集し、分析に反映させることが残された課題の1つである。さらには、テレワーク導入の取り組みについてのより網羅的なデータベースを構築し、頑健性の確認を行う必要がある。有価証券報告書の記載情報やプレスリリースなどの別のデータソースを活用することで、企業のテレワーク導入への取り組み状況をより網羅的にとらえることが可能と思われる。

また、本稿の分析で対象としたのは、コロナ禍が始まる以前のテレワーク導入状況の効果である。過去にはテレワークを導入していなかった企業でも、コロナ禍において迅速にテレワークの導入を進めた企業は存在するであろう。株式市場はコロナ禍におけるそのような対応も含めて企業価値を評価していると考えられる。そのため、コロナ禍におけるテレワーク導入の効果を考慮すれば、テレワーク導入の効果はより大きく推定される可能性がある。さらに、もしコロナ禍においてテレワークの導入が有意に促進されたとすれば、将来の日本企業の生産性にも中長期的に影響をもたらすと思われる。今後、プレスリリースなどのデータソースを活用してコロナ禍における企業の取り組みの効果についても分析も行うことで、より有意義なインプリケーションが得られるであろう。