新型コロナウイルス感染症が日本で大きな問題となってからすでに1年が経過した。今はワクチンが開発され、接種が進んでいる国では飲食店の営業やマスクの着用などで制限が緩和され始めている。日本でもようやくワクチン接種が行われ始め、なんとなく新型コロナウイルス終息の希望も見えてきた。しかしながら、日本でのワクチン接種はなかなか進んでおらず、また、世界では拡大する新型コロナウイルス感染症に苦しんでいる国もいまだ多い。感染の危険を気にすることなく生活ができる日がいつ来るのか、これに関してはまだ不確実である。

新型コロナウイルスの終息はいつになるのか、その予想は人によりさまざまであろうが、その予想時期はそれぞれの個人が新型コロナウイルス感染症に対して感じている脅威の度合いを表していると言ってもよいだろう。そして、どれほど脅威に感じているかというのは人々の行動に影響すると考えられる。そこで本稿では、2020年10月27日から11月6日に約2万名を対象にRIETIが行ったインターネット調査、2020年度「新型コロナウイルス流行下における心身の健康状態に関する継続調査」の第1回目調査を利用して、人々の新型コロナウイルス終息時期の予想と行動についていくつか簡単にみてみたい。

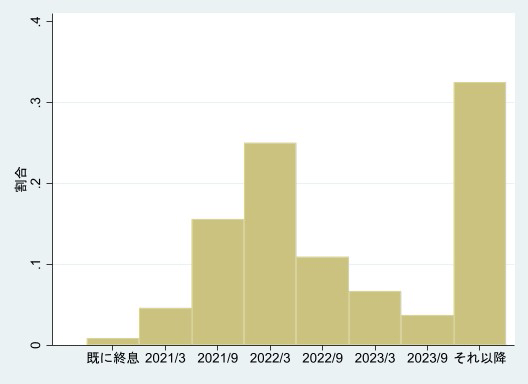

この調査では、「あなたは日本における新型コロナウイルスの蔓延がいつ終息すると思いますか。終息とは、感染の危機を気にすることなく以前と同じような生活ができるようになることを指します。」という問いに対し、回答者は、「既に終息した」から「2023年9月を過ぎても終息しない」の、8つの選択肢から1つを選んでいる。図1のヒストグラムをみると、2021年9月から2022年3月までに終息すると予想している人が25%程度いる一方で、2023年9月を過ぎても終息しないと予想している人も30%超えており、かなりばらつきがあることが分かる。予想時期のばらつきが大きいことは2020年6月下旬に行われた調査でも観察されている(森川(2020)を参照)(注1)。

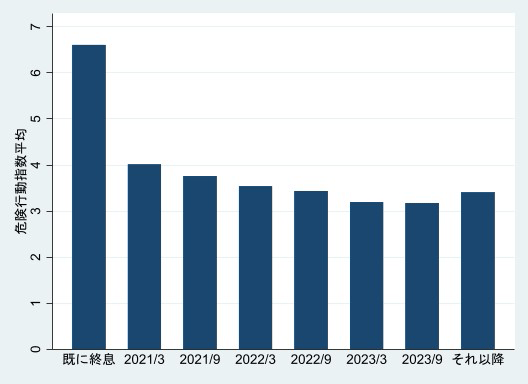

ここではこの終息予想時期を人々が新型コロナウイルスに感じている脅威の度合の代理変数として見なし、終息予想時期がどのように人々の行動と関係しているのかをみていく。この調査では、換気の悪い場所には行かない、人が多く集まる場所には行かない、など、新型コロナウイルスに感染しないために大切だと考えられている12の項目について、それぞれ意識をしているか尋ねている。ここで、意識していないと答えた項目の数を「危険行動指数」として定義し、新型コロナウイルス終息時期の予想とどのように関係しているのかをみたのが図2である。これをみると、おおよそ、終息時期を遅く予想している者ほど新型コロナウイルスに感染しないための行動を意識していることが分かる。性別、年齢(10歳区分)、居住地(8区分)を制御した回帰分析を行っても同様の結果がみられる。また、2020年8月か9月に一泊以上の旅行に行ったか(仕事上の理由による移動以外を除く)という問いに対しても、新型コロナウイルス終息に時間がかかると予想している人ほど旅行に行かなかった傾向がみられる。コロナ禍が長引くと考えている者ほど感染拡大を防ぐための行動も意識していることが分かる。

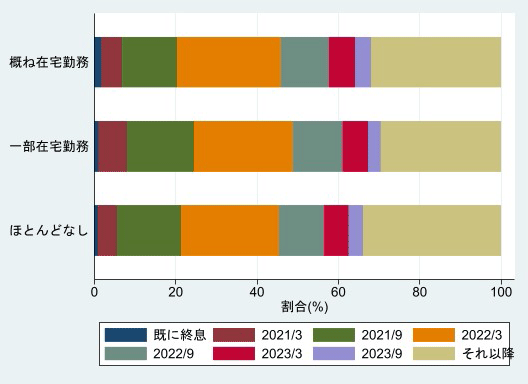

さて、筆者(小野塚)は労働経済学者であることから、仕事に関わることと新型コロナウイルス終息予想時期の関係にも注目してみたい。図3は、過去1カ月の在宅勤務割合別に新型コロナウイルス終息予想時期の分布を示したものである。違いは大きくはないものの、一部在宅勤務の者のほうが、おおむね在宅勤務の者やほとんど在宅勤務でない者と比較して新型コロナウイルスの終息が早いと予想する傾向がある。性別、年齢(10歳区分)、居住地(8区分)を制御した順序プロビットモデルを推定しても、これは10%水準で有意な結果である。このことは、一部の労働者は新型コロナウイルスに感じている脅威の度合いに応じて在宅勤務の割合を決めている一方で、新型コロナウイルスを脅威に感じているものの、出勤せざるを得ない労働者も少なくないことを意味しているのかもしれない(注2)。

最後に、就業状況と新型コロナウイルス終息予想時期の関係をみるため、被説明変数を終息予想時期とし、説明変数に就業状況(有職、無職(求職中)、無職(非求職中)、専業主婦・主夫)、性別、年齢(10歳区分)、居住地(8区分)を入れた順序プロビットモデルを推定した。この結果によると、有職者と比較して、非求職中の無職者、および、専業主婦・主夫の終息予想時期が5%水準で有意に遅い。新型コロナウイルス感染を恐れて労働市場から退出し、非労働力化した者がいる可能性が指摘されているが(例えばNHK(2021)を参照)、ここでの結果もそれによるものである可能性がある。

この調査はパネル調査であり、現在も進行中の調査である(注3)。今後、パネル調査の特長を生かして、終息予想時期がどのように変化しているのか、それに伴って人々の行動もどのように変化しているのかについてより詳しい分析を行いたいと考えている。