1. 滞在型観光の原型としての湯治

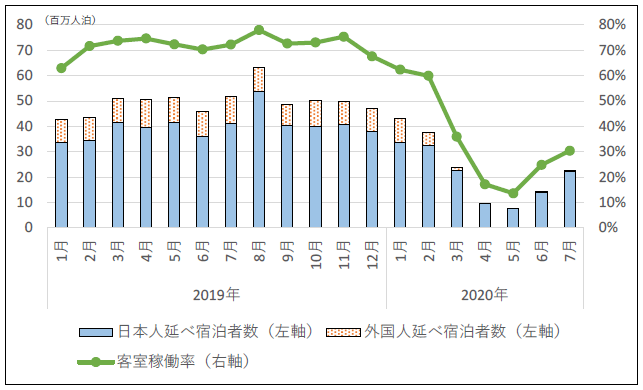

2020年2月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響により宿泊者数が前年と比べ大幅に減少したが、最近になり、地元在住者を対象に各地で実施されている自治体による観光キャンペーンに加え、観光庁によるGo To Travelキャンペーンも7月22日から開始され、宿泊者数は全国的に持ち直しの兆しを見せている(図1)。7月27日に開催された観光戦略実行推進会議では、テレワークを活用し、リゾート地・温泉地等で余暇を楽しみつつ仕事を行うワーケーションなど、新型コロナウイルス感染リスクの低減に資する滞在を前提とした新しい旅行スタイルの普及を図る方針も示されている(注1) 。しかし、新型コロナウイルス感染症が収束せず、外国人観光客の入国が認められていない現状では、宿泊者数が短期的に以前の水準に戻るとは考えにくい。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/shukuhakutoukei.html

(2020年9月10日閲覧)より作成

日本には、病気や怪我を治す療養だけでなく、心身の疲れをとり健康増進を図る保養も兼ねて温泉地に滞在する湯治(とうじ)の文化がある。だが、現在、働いている人の多くは江戸時代のように3~4週間の連続休暇を取得して湯治を行うのは難しい。そこで、週末に日帰りでも1泊2日でも短期間の湯治を繰り返して効果を得る「現代湯治」や、温泉地周辺の地域資源を楽しみ温泉地に滞在することを通じて心身ともにリフレッシュする「新・湯治」が提唱されている。自然豊かな地域を訪れ、自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増進・保持する「ヘルスツーリズム」も推進されている。

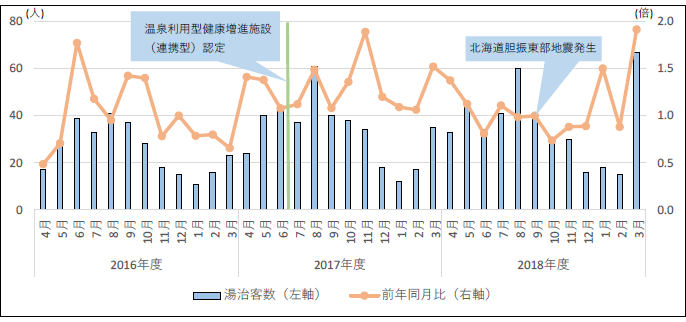

ドイツ、フランスをはじめとする欧州諸国では、エビデンス(科学的根拠)に基づき温泉療養を医療行為に位置付け、温泉療養に医療保険を適用する制度のもとで温泉を療養に有効利用している。日本にも、温泉療養を公的に支援する仕組みとして、厚生労働省が認定した「温泉利用型健康増進施設」で温泉療養を行った際に費用の一部を所得税の医療費控除の対象にできる制度がある。制度が必ずしも広く知られていないこともあり、利用者数は多くなかったが、皮膚疾患の療養効果に関するエビデンスの蓄積があり医師が滞在を勧めやすい豊富(とよとみ)温泉(北海道豊富町)では、温泉利用型健康増進施設に認定された後、医師からの情報を参考に訪れる湯治客が増加した(図2)。

そこで、本稿では、滞在型観光の推進による地域活性化を見据え、温泉療養の効果に関するエビデンスと温泉地の地域資源を有機的に連携させた湯治スタイル確立に向けた方策を検討する。

2. 医療行為ではない温泉療法

温泉には、含まれる成分、温度、色、匂いなど様々な特徴がある。温泉は、含まれる成分の種類と量に基づき10種類の泉質に分類され、温泉療養によって効果を現す適応症が泉質別に示されている。しかし、温泉療法は医療行為ではない。明治時代に病を直接治す近代医学が導入されたのを機に制定された、衛生行政機構、医学教育、病院、医師、薬事などに関する基本方針である医制により、温泉療法は医療に該当しない行為として伝統的民間療法に位置付けられている。

一方で、明治政府のお雇い外国人であるドイツ人医師エルヴィン・フォン・ベルツ(1849―1913)らが日本で温泉療法を研究してきた歴史もある。温泉の効果は伝統的に知られているものもあるが、まだ科学的に究明し得ないものも多く(注2)、引き続き一般社団法人日本温泉気候物理医学会(以下「学会」という)や一般財団法人日本健康開発財団を中心に温泉医学の研究が行われている。温泉・気候・物理療養指導に関する研修を受講し、温泉療養者に対し療養指導が行えると学会が認定する「温泉療法医」、温泉療法医のうち温泉医療の一定以上の臨床経験を持つとして学会が認定する「温泉療法専門医」もいる。全国22カ所(2020年4月1日現在)の温泉利用型健康増進施設では、医師が作成した温泉療養指示書に従って温泉療養を行うと費用の一部が医療費控除の対象になる。

しかし、温泉療法は医療行為ではないため、現代の西洋医学をベースにしている大学医学部で温泉療法を学ぶ機会は少ない。温泉療法医、温泉療法専門医以外の温泉療養の効果に関するエビデンスを知らない医師が患者に温泉療養を勧めることはない。温泉地を訪れる宿泊客にとっても、観光地としての温泉地に関する情報は多いものの、全般的に、それぞれの温泉地の療養効果に関する情報は限られている(注3)。

3. 温泉療養の効果に関するエビデンスを蓄積・共有する仕組みの強化を

温泉療養に医療保険を適用しているドイツやフランスでは、多くの人が温泉療養を行っている。日本においても、患者に滞在を勧める医師の助言を参考に豊富温泉で湯治をする人が増えている。また、現代湯治、新・湯治、ヘルスツーリズムなど温泉地への滞在を促す取り組みが推進され、温泉医学の研究も行われている。仕組みを強化すれば、温泉療養の効果に関するエビデンスを蓄積・共有して医師や国民の理解を得て、エビデンスに基づき温泉利用型健康増進施設における温泉療養や人々が自らの意思で行う湯治を促進できると思われる。

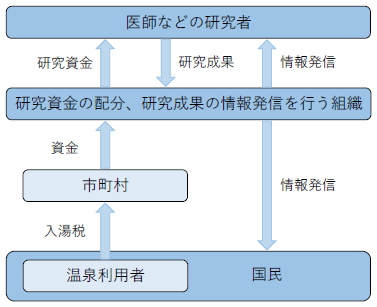

温泉療養に対する医師や国民の理解を得るため、フランスでは、フランス温泉研究協会が温泉療養者や温泉地からの資金等を税源に温泉療法の研究プロジェクトに補助金を提供するとともに、医師や国民に対して情報を発信している。全国組織であるフランス温泉研究協会が一元的に補助金の配分や情報発信に関わることで、エビデンスの蓄積・共有を大規模かつ効果的に行うことが可能になっている。

日本においても、温泉療養者をはじめとする受益者からの資金を温泉療養の効果に関する研究に効果的に配分し、研究成果を発信する全国組織をつくるなど、エビデンスを蓄積・共有する仕組みの強化が望まれる(図3)。財源としては、鉱泉浴場入湯客に課税される入湯税の税率引き上げも選択肢の1つになり得る。しかし、入湯税は市町村税であり、全国一律で税率引き上げを求めることには困難が予想されるため、対象とする市町村や施設を絞ったうえで、利用者から財源を徴収する方策の検討を始めるのが現実的と思われる。

4. 温泉療養のエビデンスと地域資源を有機的に連携させた湯治スタイル確立に向けて

それでは、温泉療養の効果に関するエビデンスの蓄積・共有を図ったうえで、それぞれの温泉地にはどのような取り組みが期待されるだろうか? 温泉地は全国に約3,000あり、泉質や周辺の環境は、それぞれ異なる。泉質に特徴があり古くから療養に利用されてきた療養型の温泉地と、観光地の魅力を形づくる要素の1つとして後から温泉が利用されるようになった保養型の温泉地では、温泉を有効利用する方法も変わってくる。

療養型の温泉地では、エビデンスに基づき温泉の療養効果を前面に出すことで、湯治場として温泉の力を一層有効利用できる。自然環境を生かしたウォーキングや文化体験、地元の食材を用いた健康食など、周辺の地域資源を利用したプログラムを付け加えると、湯治場としての魅力もさらに高まる。保養型の温泉地では、温泉の適応症を意識したうえで周辺の地域資源を利用したプログラムを組み合わせれば、温泉と周辺の地域資源が持つ観光地としての力との結びつきをより強固にできる。一方で、長期滞在に対応するには、あえて特別なプログラムを用意せず、自由に過ごせる時間と空間を提供することにも価値があると思われる。宿泊施設においては、連泊すると料金が割引になるプランに加え、泊食分離など食事の提供方法に柔軟性を持たせることも重要になるだろう。

新・湯治やヘルスツーリズムは、温泉、自然、食などを楽しみながら心身ともにリフレッシュする観光で、温泉での療養と、周辺の地域資源を利用した保養の組み合わせが重要になる。新・湯治が療養やストレス軽減、リフレッシュの効果を可能な限り科学的に明らかにし、プログラム改善への活用を目指している(注4)ことからも、エビデンスの蓄積・共有を図る仕組みを強化し、温泉療養の効果を科学的に再評価したうえで、それぞれの温泉地の地域資源を有機的に連携させた湯治スタイル確立が期待される。このような取り組みを通じて、多くの観光客の来訪を前提としない、観光産業の量から質への転換も促進されると思われる。